요즘은 어쩐지 키보드로 글을

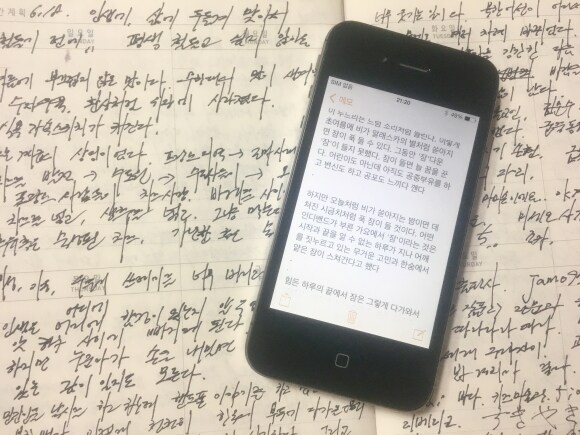

적는 것보다 폰의 자판으로 글을 쓰는 게 더 편해진 것 같다. 키보드로 글을 적다 보면 팔목이나 손가락이 무리를 한다며 신호를 보내는데 폰의

자판은 아무리 오랫동안 글을 적어도 전혀 그런 기미가 없다. 그렇다고 자판으로만 적어야 하는 글을 폰으로 적을 수도 없다.

매일매일 자판으로 3시간 정도 글을 적고 있는데 손에 무리가 오는 신호는 더 자주 많아지는 것 같다. 자판으로 글을 적는 건

테이블이 반드시 있어야 가능하다. 오래전에는 책상과 전등이 글을 쓰는 필수 요소였지만 이제는 인공 광원이 반드시 필요하지는 않게 되었다. 게다가

폰으로 글을 적는다면 책상도 없게 되었다.

스마트폰이 나오기 전에는 2G폰 메시지 보내는 란에 떠오르는 글을 적어서 500자 꽉

차게 글을 적어서 나에게 메시지를 보내고 그것을 다시 저녁에 워드로 작업을 했다. 더 이전에는 주머니에 늘 수첩과 볼펜을 가지고 다니면서 뭔가

적고 싶은 글이 있으면 길거리를 걷다가도 벽에 대고 글을 적어 놓고 저녁에 워드로 작업을 하곤 했었다. 그때까지만 해도 책상과 불빛은 반드시

있어야 했다. 근래에는 폰의 기능도 화면도 자판도 좋아져서 이전에 반드시 필요하던 요소들이 전혀 필요 없게 되었다. 게다가 무엇보다 생각한

것에서 크게 벗어나지 않게 글을 적을 수 있다는 것이다.

수첩에도 무엇인가를 많이 적는 편이지만 오랜 시간 적을 수 없다. 시간이

지날수록 글자를 못 알아볼 정도로 희한해진다. 폰으로 글을 적는 것이 글을 쓰는 것의 최적화가 되었다는 건 폰이 이제 일상에서 없어서는 안 되는

가장 일선의 물품이 되었다는 말이다. 이동을 하며 티브이를 보는 날이 올 거라고 누구도 생각지 못했던 적이 있었다.

집안에서만

보던 티브이를 쿠션보다 작게 만들어서 그것을 들고 어딘가에 가서 전선을 꼽아 티브이를 보던 시절에도 사람들은 몹시 신기해했다. 작은 화면에

티브이가 나오는 것도 신기했고 그 속에서 사람들이 말을 하는 것도 신기했다. 하지만 주파수 때문인지 잘 나오는 티브이를 보는 것은 생각처럼 쉽지

않았다. 게다가 초기 이동식 티브이는 흑백이었다.

그러던 시대를 지나 들고 다니는 조그만 액정 티브이가 나왔다. 시디플레이어만 한

아주 작은 티브이. 컬러에 무선에 이동을 하면서 티브이를 보는 것이다. 하지만 정규방송은 저녁에만 했고 역시 주파수로 움직이며 티브이를 보는

것이 만만찮은 일이었다. 오래전 고속버스에 달린 티브이로 고속도로를 달리며 티브이를 시청하기는 힘들었다. 주로 비디오테이프를 틀어 주었다.

하지만 승객 모두를 매료시킬 영화를 고른다는 건 무척 힘든 일이다. 기사는 아마도 늘 가지고 다니는 테이프 중에 아무거나 틀어

놓는 것이다. 왜냐하면 정작 기사는 영화를 볼 수 없기 때문이다. 그러던 것이 모든 어려운 것들을 뛰어넘고 지금에 이르러서는 모든 영상을

실시간이든 지난 영상이든 전부 이동을 하면서 볼 수 있다.

게다가 실시간으로 참여도 할 수 있다. 참여의 가장 기본적인 방법이

댓글, 바로 글을 적는 것이다. 짤막한 한 줄에 내 생각을 녹여내는 사람들을 보면 이 사람들은 정말 작가들이 아닌가 하는 생각을 한다. 폰으로

글을 적는다는 것이 특별할 것은 없다. 단지 바다에 앉아서 바다를 보면서 바다에 관한 글을 적고 있으면 꽤 생생하게 바다의 흐름을 글로 옮길 수

있다는 것이다.