-

-

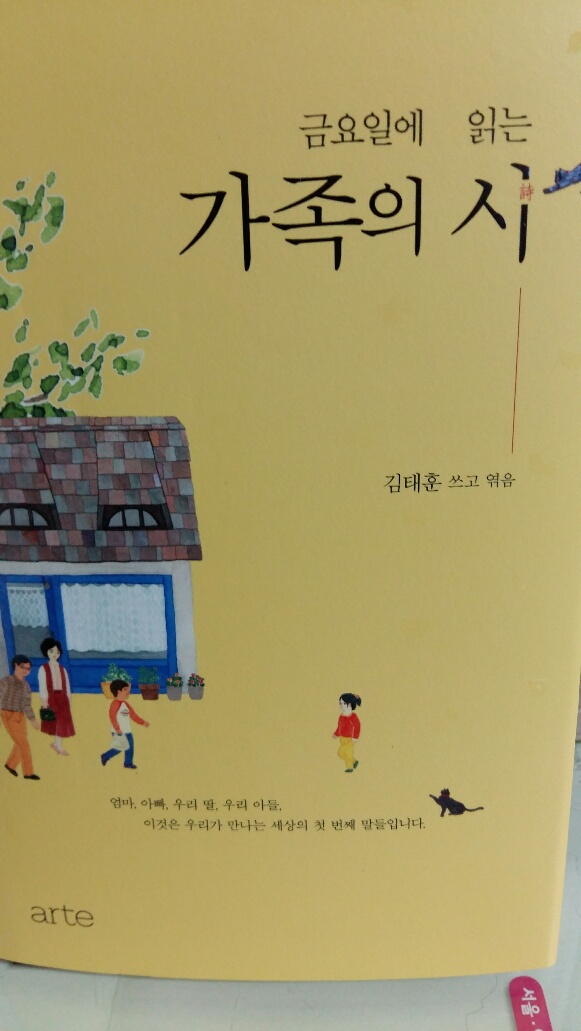

금요일에 읽는 가족의 시

김태훈 엮음 / arte(아르테) / 2016년 3월

평점 :

품절

제게 금요일은 바빴던 한 주를

정리하고 휴일에 대한 기대로 마음 부자가 되는 날입니다. 모두의 마음이 넉넉해지는 이 날, 저녁 식탁에 둘러앉은 가족에게 일주일 내내 바쁘다는

핑계로 전하지 못했던 사랑과 감사와 위로의 마음을 담은 시 한 편씩 읽어주면 어떨까요? - '작가의 말'

중에서

시 한 편이 만들어내는 가화만사성家和萬事成

이틀 동안 이어지는 휴일 탓일까? 왠지 모르게 금요일 저녁은 모두의 마음을 넉넉하게 만들어 준다. 저자는 우리들에게 이

여유로운 저녁에 가족들을 위해 시 한 편을 읽어 주기를 권한다. 멋진 발상이다. 바쁜 일상에 치여 자신의 속 마음을 제대로 전하지 못한 채

다람쥐 쳇바퀴를 돌리기만 했던 터라 시 낭독 제안이 마치 권주가처럼 느껴진다.

이런저런 핑계로 제대로 전하지 못했던 자신의 마음을

'시 한 편'으로 전달할 수 있도록 책은 '가족에게 읽어주고 싶은 시, 가족에게 듣고 싶은 시'를 선별해서 담고 있다. 장석주, 김용택,

이성복, 김소월, 문정희, 마종기, 유안진, 정채봉, 정호승, 이해인, 서정주 등 한국 대표시인이 선사하는 50편의 감동적인 시가 가족에게 미처

표현하지 못한 마음과 위로의 말을 전하게 한다.

25년간 문화부에서 문학 이야기를

취재해온 김태훈 기자가 가족을 소재로 한 한국 현대시 50편을 소개하고, 시에 얽힌 뒷이야기를 감상으로 풀어나간

에세이다. 그는 연세대 영문학과를 졸업하고 1992년 조선일보에 입사해 기자 경력의 대부분을 문화부에서 출판과 문학 담당으로 근무했다. 기획한

책으로 <어느 가슴엔들 시가 꽃피지 않으랴>, <사랑하였으므로 나는 행복하였네>, <그 속에서 놀던 때가

그립습니다> 등이 있다.

비록 요즈음은 시詩를 읽지 않는

시대라고 하지만 이 책에는 많은 사람들이 애송하거나 이해하기 쉽고 낭독하기에도 좋은 작품들을 골라 싣고 있다. 젊은 시절 풋풋한 연애 감성으로

연애 편지에 담을 멋진 글귀를 찾으려고 시집을 뒤적거렸던 그런 기억도 떠오를 법하다. 이젠 사랑하는 가족 모두에게 그런 정성을 기울인다면 가정은

행복이 넘칠 것이다. 자, 책 속으로 들어가보자.

신달자 시인의 시 <여보! 비가 와요>에는 "안고 비비고 입술 대고 싶은 시시하고 말도 아닌 그 말들"이란

표현이 나옵니다. '가족은 어떤 사이냐?'고 묻는다면 저는 이 시행으로 답을 대신하고 싶습니다. 일상의 시시한 말들로 삶의 이야기를 알콩달콩

만드는 사이가 바로 가족이라고 말하고 싶습니다. 가족은 평생 함께 살며 기쁜 일과 슬픈 일을 나눕니다. 그 기쁨과 슬픔을 나누는 수단이 바로

말이지요. 그것도 매일같이 반복하기 때문에 시시하고 말도 아닌 그 말들로 시간의 노를 저어 우리는 생의 바다를 건너갑니다. - '여러분에게

금요일은 어떤 날인가요?' 중에서

담요 한 장

속에

담요 한 장 속에 아버지와 함께

나란히 누웠다.

한참 만에 아버지가 꿈쩍이며

뒤척이신다.

혼자 잠드는 게 미안해 나도 꼼지락

돌아눕는다.

밤이 깊어 가는데 아버지는 가만히

일어나 내 발을 덮어주시고 다시 조용히 누우신다.

그냥 누워 있는 게 뭣해 나는 다리를

오므렸다. 아버지- 하고 부르고 싶었다.

그 순간 자냐? 하는 아버지의 쉰

듯한 목소리

-네. 나는 속으로만

대답했다.

아빠와 아들은 나이가 먹어갈수록 말이

줄어드는 사이란다. 사실 말이 많이 필요해 보이는 사이도 아니다. 권영상 시인의 이 동시는 아버지와 아들 간의

강한 유대를 표현하고 있다. 아버지가 "자냐?"하고 묻고 아들이 속으로 "네"하고 대답하는 것만으로 부자 간의 끈은 강하게 묶여

있다.

시를 읽어보자. 아버지는 아들이

잠드는 것을 본 뒤 잠들 생각이다. 그런데 아들도 같은 생각으로 버틴다. 아버지가 자냐고 묻지만 아들은 대답을 할 수 없다. 자는 척 해야

아버지가 주무실 테니까. 이 시의 재미가 이 아이러니에서 나온다. 아직 잠들지 않았으니 "아니요"라고 해야 맞는데 "네"라고 했다. "저도 잘

거니까 아버지도 빨리 주무세요"라는 긴 문장을 한 마디로 줄여 그냥 "네" 라고 한다. "네"라는 대답에는 아버지에 대한 배려가 담겨 있음을

느낄 수 있다.

흔히 동시는 아이들이 읽는 시라고

생각한다. 그러나 어떤 동시는 어른이 되고 자식을 두어야 비로소 온전히 이해할 수 있다. 이 작품에서 "네"라는 대답 속에 깃든 부자간의 사랑을

어찌 아이가 알 수 있겠는가? 사랑을 경험하는 것과 그 사랑을 깨닫는 것 사이에 긴 시차가 존재하는 게 부모와 자식 간의 사랑인 것

같다.

엄마

걱정

열무 삼십 단을 이고 시장에 간 우리

엄마 안오시네, 해는 시든 지 오래

나는 찬밥처럼 방에 담겨 아무리

천천히 숙제를 해도 엄마 안 오시네,

배추잎 같은 발소리 타박타박 안

들리네, 어둡고 무서워

금간 창 틈으로 고요히 빗소리 빈방에

혼자 엎드려 훌쩍거리던

아주 먼

옛날

지금도 내 눈시울을 뜨겁게 하는 그

시절, 내 유년의 윗목

기형도

시인(1960~1989년)의 작품이다. 서울 종로3가의 한 심야극장에서 영화를 보다가 요절한 젊은 시인의 원고 뭉치 속에는 많은 시 작품이

있었다. 이 시의 현장은 경기도 시흥군 소하리 농촌이라고 한다. 그는 어린 시절 이곳에서 살았다. 말하자면 작품 속엔 애틋한 모자간의 정이 담겨

있다.

아버지가 병으로 쓰러진 후 가족의

생계는 어머니의 몫이었다. 열무 삼십 단을 이고 나간 후 하루 종일 귀가를 하지 못하고 있다. 어린 기형도는 마치 찬밥 신세처럼 방에

담겨진 상태이다. 소년의 맘 속엔 어머니에 대한 염려와 그런 어머니를 기다리는 자신의 연민이 함께 있다. 아랫목은 따뜻하지만 윗목은 차갑다.

그런 슬품을 시인은 윗목으로 표현했다.

시인의 모친은 지난 2014년 '성인

문자 해득' 교육과정을 졸업했다는 소식이다. 모친은 정작 아들의 시를 읽을 수 없었던 것이다. 사랑은 이해를 전제로 하지 않는다. 철학자 김형석

전 연세대 교수는 "어머니는 내가 하는 철학을 이해하지 못하고 나는 어머니가 말씀하시는 장바구니물가를 모른다"고 어느 책에 썼다. 그래도 모자가

서로 사랑하는 데 걸림돌이 되지 않는다. 우리는 이해하기 때문에 사랑하는 게 아니라 사랑하므로 인정하고

받아들인다.

불주사

내 왼어깨에 있는

절이다

절벽에 지은 절이라서 탑도 불전도

없다

눈코 문드러진

아애물뿐이다

귀하지 않은 아들 어디

있겠느냐만

엄미는 줄 한번 더

섰단다

공짜라기에 예방주사를 두 번이나

맞혔단다

그게 덧나서 요 모양 요 꼴이

됐다고

등목해줄 때마다 혀를

차신다

이는 충남의 한 고등학교에서 교편을

잡고 있는 이정록 시인의 작품이다. 그는 불교적 세계관을 바탕으로 부모와 자식으로 맺어진 숭고한 인연을 노래하는

시를 써왔다. 이 작품에서도 시인은 ㅈ자신의 온어깨에 있는 상처가 비록 눈코 문드러진 마애불처럼 못생겼지만 어머니와 자신을 잇는 소중한 인연의

증표임을 강조한다.

저자 김태훈의 몸에도 어머니의 사랑이

만든 작은 상처가 있다고 한다. 그가 젖먹이였을 때, 어머니는 아들을 품에 안고 어루만지다가 실수로 이마와 머리카락 사이를 살짝 긁었단다. 손톱

끝에 피부가 아주 조금 벗겨졌는데 그게 아물면서 흉터로 남았다는 것이다. 경상도에선 이를 '험다리'라고 했다. 아이들치고 이런 험다리 한둘 없는

아이가 없다.

머리카락 바로 아래에 있던 흉터는

조금씩 아래로 내려가 지금은 저자의 눈썹 위에 있다. 어머니는 가끔 이 흉터를 가리키시며 "이 상처는 왜 없어지지 않는지 모르겠다"라고 하신다.

마마 자국처럼 파인 그 상처를 어머니도 미안해하신 적이 있다. 하지만 그 흉터가 지워지지 않아서 얼마나 다행인지 모른다. 그것은 그가 기억하지

못하는 시간에 그와 어머니 사이에 있었던 작은 사건을 새겨놓은 인연의 불주사이기 때문이다.

너를

위하여

나의 밤 기도는 길고 한 가지 말만

되풀이한다

가만히 눈뜨는 건 믿을 수없을 만치의

측원

갓 피어난 빛으로만 속속들이 채워

넘친 환한 영혼의 내 사람아

쓸슬히 검은 머리 풀고 누워도

이적지 못 가져본 느그러운 사랑

너를 위하여 나 살거니 소중한 건

무엇이나 너에게 주마

이미 준 것은 잊어버리고 못다 준

사랑만을 기억하리라 나의 사람아

이는 김남조 시인의 작품이다. 받지

않고 오로지 주기만 하는 사랑을 일컬어 우리들은 거룩하다고 말한다. 죄지은 자를 대신해서 십자가에 못 박히신 예수님, 대자대비의 마음으로 가난한

중생을 구원하신 부처님의 사랑이 바로 이런 경지이다. 우리 같은 일반인들이야 감히 그런 사랑을 베풀지 못한다.

신은 어쩌면 그런 경지를 모르고 사는

우리를 측은히 여겨 가족을 만들어주었나 보다. 가족이 있기 때문에 우리들 같은 속된 사람도 베풀고 희생하는 거룩한 기쁨을 조금은 맛볼 수 있는

것이다. 그러니 우리들의 삶에 선물처럼 와준 가족에게 감사할 수밖에 없다.

그 사랑이 가족 밖으로도 넘쳐나 우리

이웃과도 나눌 수 있다면 세상은 조금 더 밝고 아름다워질 것이다. 그런데 그렇게 살기가 참으로 어렵고 용기가 나지 않아 부끄럽기만 하다. 그저,

내 가족을 위해 남을 짓밟지는 말아야겠다고 생각할 뿐이다. 이처럼 가족은 우리들에게 염치와 겸손을 가르치는 스승이기도 하다. 올해는 더욱

정성스레 섬겨야 하겠다.

시와 함께 가족애를 되찾는다

가족을 주제로 다룬

50편의 시를 읽노라면 마음이 푸근해진다. 책 장을 넘기면서 어릴 적 또는 젊은 시절의 옛 추억들이 되살아나는 듯해서 나도 모르게 입가에 웃음이

스민다. 또 슬픈 추억들을 떠올리는 그런 장면에선 어느새 눈시울이 촉촉해지곤 한다. 이번 주 금요일 저녁에는 온 가족이 식탁에 둘러앉아

서로에게 시를 읽어주었으면 한다. 별다른 찬饌이 없어도 풍성한 만찬일 듯싶다.