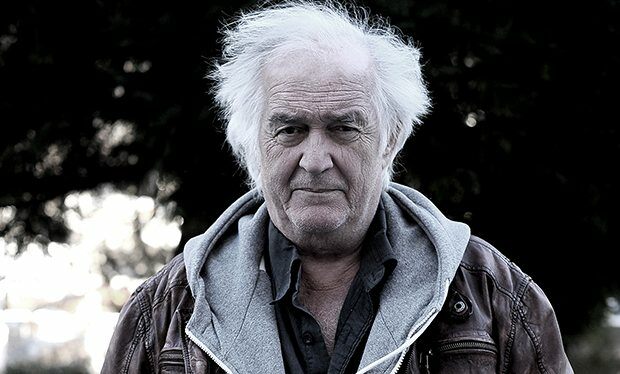

헤닝 만켈

북유럽 스릴러의 전설적인 형사 캐릭터 ‘발란더’를 창조한 작가 헤닝 만켈. 《발란더 시리즈》로 전 세계에 수많은 팬을 거느린 헤닝 만켈은 2015년 67세로 타계할 때까지 소설, 희곡, 에세이, 시나리오, 청소년을 위한 성장소설 등 다양하고 많은 작품을 발표했는데, 그중에 국내 독자들로부터 큰 호응을 받았던 소설 《이탈리아 구두》가 있다. <스웨덴 장화>는 미발표 원고가 더 출간되지 않고 있는 현재, 만켈의 마지막 소설로 기록되어 있으며 <이탈리아 구두>의 8년 후를 그린 작품이다. 투병 중에 집필한 소설이었기에 어쩌면 마지막 작품이 될지 모를 이 소설에서 그는 인간 영혼의 심연을 정면으로 마주한다.

실패한 외과의사(그는 환자의 멀쩡한 팔을 자른 이력이 있다) 프레데릭 벨린이 발트해의 외딴섬에 자신을 스스로 유폐한 지 20여 년이 지나고 있다. 그는 이제 일흔 살을 맞이한다. 어느 가을 한밤중 그의 집에 원인 미상의 화재가 발생한다. 남은 것이라고는 잠결에 신고 나온 짝짝이 고무장화, 텐트와 보트, 그리고 낡은 캠핑카뿐이다.

집이 서 있던 자리는 시커먼 잿더미로 변했고, 설상가상 경찰은 그를 방화범으로 의심한다. 엉겁결에 목숨만 간신히 붙들고 불속에서 뛰쳐나온 주인공은 이제 제대로 된 고무장화 한 켤레조차 없는 처지에 방화범으로 의심받고 있다.

조상 대대로 몇 세대를 통해 각인되고 수집된 삶의 자국들이 한밤의 짧은 몇 시간 만에 감쪽같이 지워져버리고 말았다. 그 공간에 새겨진 삶의 흔적들이 다 사라져버린 것이다. 주인공은 눈에 보이지 않는 것들도 재와 검댕이 될 수 있다는 것을 새삼 깨닫는다. 그리고 생각한다. 내 인생이 불타버린 걸까? 늙음이 가진 굴욕만을 생각하며 살지 않을 그런 의욕이 아직 내 안에 남아 있을까? 내가 새로운 삶의 용기를 낼 수 있을까?

소설은 고독과 노화, 죽음이라는 한계를 지닌 존재가 서로 얼마나 다가갈 수 있는지 묻는다. 서로 다르면서도 닮아 있는 인물들은 저마다 수수께끼 같은 고독을 껴안고 살고, 그러다 두려움이 너무 커지면 자신만의 어딘가에 몸을 숨기며 고독을 견딘다.

화재를 취재하러 온 여기자, 은퇴한 우편배달부 얀손, 항구와 외진 섬들에 사는 무뚝뚝한 주민들, 이해할 수 없는 삶을 살아가는 그녀의 딸, 그리고 곧 태어날 손자까지, 아이러니하게도 모든 것을 잃어버린 이 화재 이후의 삶이 그를 고립과 유폐의 시간으로부터 그를 끌어내고 있다.

나와 가까운 사람들에 대해 나는 무엇을 알고 있을까? 나는 결국 나 자신에 대해 무엇을 알고 있나? 그러나 우리가 결국 서로를 이해하는 데 실패할지라도 “때론 진실을 밝히는 것보다 더 중요한 것"은 우리 삶에 ”무슨 일이 일어났는지 그리고 무슨 일이 일어날 수도 있었는지를 판단하는 것은 무엇보다도 타인과의 유사성이 아닌 차이라는 것을 인정하는 것이다. 진실은 항상 일시적이고 가변적이기 때문이라고 작가는 말하고 있다.

집은 새로 지어질 것이다. 그러나 새 집에 들어서는 사람은 프레데릭 혼자만은 아닐 것이며 그 집 또한 프레데릭만의 집은 아닐 것이다. 화재 이후, 그의 삶을 둘러싼 인물들, 비로소 알게 된 혹은 결코 이해하지 못할 그들과도 더불어 새 집에 들어설 것이기 때문이다. 어느 누구도 혼자인 사람은 없다.