-

-

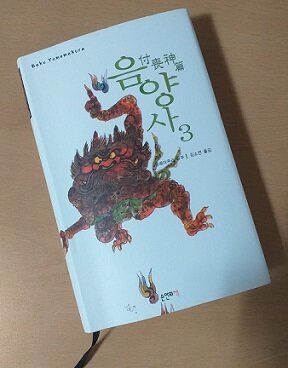

음양사 3 - 부상신편

유메마쿠라 바쿠 지음, 김소연 옮김 / 손안의책 / 2004년 5월

평점 :

품절

작품집의 배경인 일본 역사의 고대 시대와 중세를 잇는 헤이안(平安)시대(AD 8~12C)는 음악이나 시가 등 예술문화에 대한 지각이 솟아오르던 시기였던 모양이다. 작품은 당대의 실재했던 역사 속 인물, '음양사'를 되살려 미스터리한 에피소드로 각색된 이야기로 이해된다.

중심인물인 음양사 '세이메이'는 주술사이자 퇴마사이며 점성가이기도 한 딱히 범주화할 수 없는, 인간계 속의 삶과 죽음의 속성을 헤아리고 있는자라는 느낌이다. 이 인물과 사건 현장을 함께하는 마치 홈즈의 파트너인 왓슨을 상기케하는 고위관료이자 피리부는 가인이기도 한 '히로마사'는 인간냄새를 물씬 풍기며 세이메이의 신비를 현실적인 이해의 세계, 친근한 감각으로 이끈다.

이 책에는 7편의 에피소드가 수록되어 있지만, 매 한 편의 에피소드는 그 속에 많은 일화들과 헤이안 시대의 다채로운 역사적 풍경을 담아내고 있어 의외로 풍성한 읽기를 선사하는 미덕을 지니고 있다. 첫 편인 「참외 선인」 또한 천황의 근심을 불러일으키는 도읍을 휘젓는 괴이한 소문과 눈 앞에서 펼쳐지는 마술적 광경에 더해 귀신인지 신선인지 분간할 수 없는 방사(方士)의 등장, 요물과의 싸움에 이르기까지 그야말로 이야기가 꼬리에 꼬리를 물고 알쏭달쏭한 인간 마음의 세계를 종횡 휘젓는다. 그리곤 보이는 것, 감각하는 것을 실재화하는 것은 과연 인간 마음의 결정에 달린 것인지를 곰곰 생각케 유인하는 듯하다.

사실 과학이라는 합리주의 사고가 지배적인 오늘에 귀신, 혼령, 접신, 기우제 등 인간의 이해가 가닿지 않는 설명 불가능한 것들에 인간 정신이 여전히 어떤 향수를 느낀다는 것은 실로 조화롭지 않은 어떤 모순된 감정을 갖게한다. 여기에 현대적 해석을 붙인다면 신경증, 강박증,분열증과 같은 정신의학적 병인으로 이해하지 못할 것도 아닌 것처럼 여겨진다.

그런데 음양사 세이메이가 히로마사와 기괴한 사건들의 현장으로 우마차로 도착하여 해당 사건들을 파악하고 해결하는 과정을 보면 마치 정신분석가의 그것과 많은 부분이 닮아있는 것처럼 보인다는 점이다. 인간의 마음을 헤아리는 것, 그 마음을 어지럽히는 애증과 시기, 그리고 명예, 지위, 재산 등을 향한 절제되지 못하는 욕구에 도사린 몽매성을 깨닫도록, 그 지옥 같은 세계에서 벗어나도록 돕는 행위가 곧 음양사의 역할인 것처럼 여겨지는 탓이다.

냄비 따위를 올려놓는 둥근 삼발 모양의 쇠 받침대를 일컫는 「쇠고리」라는 에피소드나 「헤매는 혼령」은 공히 사랑하는 님을 잊지 못해 애끓는 여인의 불가능한 욕망의 이야기이다. 죽은 자를 이생에 다시금 불러 들여 해후하고 싶을 정도의 욕망, 시간이 지날수록 그리운 마음은 커져만 갈뿐 사그러지지 않는다. 이때 욕망에 사로잡힌 사람은 귀신을 낳는다. "귀신은 사람이 낳는다. (...) 귀신이 있기 때문에 사람이 사람일 것이다."라는 세이메이의 말은 환각에 대한 하나의 진단이 될 수 있을지 모르겠다.

이를테면 시어머니와 며느리가 다정하게 바둑 두는 모습이 비친 장지에 어린 그림자에서 뱀의 모습을 보는 남자의 마음은 바로 자신의 마음속에 담고 있던 의혹의 반영임이 드러나는 것처럼 본인조차 알 수 없는 마음의 작용은 깊이를 알 수 없는 무의식의 세계, 그 심연을 상상케 한다.

어쩌면 이 작품집의 의도였는지도 모를 돋보이는 에피소드일 것이다. 에피소드 「사랑을 하느냐고」는 헤이안 시대의 황금기라 할 시가(和歌;와카)와 예악의 집대성이라 할 수 있는 내리(천황의 궁전)에서 하는 노래시합의 조직, 경연의 구성, 그 과정과 승자의 결정에 이르는 장황한 묘사가 그것인데, 당대 일본의 문화적 영광에 대한 향수일 것이다. 아마 그네들에게는 중요한 문화적 중요성을 띤 역사적 문헌인 《고킨와카슈[古今和歌集]》까지 거론하는 것은 이러한 작가적 의지의 산물일 것이다.

그럼에도 이 단편은 어둠이 내려앉은 정원을 향한 툇마루에 앉아 "밤의 어둠 속에 핀 겹벚꽃, 황매화, 등나무의 향기가 짙게 자신의 존재를 주장"하는 내음을 음미하고 있는 두 남자의 그지없이 평온한 정경과 함께, 실은 보이지 않는 이 존재(향기), 그 생명성에 대한 사유의 아름다움을 품고 있고, 경연대회의 마지막 와카의 노랫말은 사랑하는 이의 수줍은 소박함으로 사자(死者)의 혼령과 주술을 떠나 눈을 지그시 감고 음미케 하는 여운까지 품고 있다.

사랑을 하고 있다는 내 소문이 세상에 퍼져 버렸구나

이제 막 남들 모르게 그 사람을 좋아하기 시작했음에도

살며시 숨어들더니 어느새 얼굴에 나타난 내 연심에

사랑을 하느냐고 사람들이 묻는구나

- 책 228쪽에서

한편 「엎드린 무녀 」와 「피를 빠는 시녀」라는 두 에피소드는 시기와 자기 과시라는 속된 욕망의 적나라한 드러냄이라 할 수 있을 것 같다. 아우가 앞선 출세를 하게 되자 참외의 외관을 한 주물(呪物)에 엮인 그 추한 인간의 이야기를 풀어가지만, 이러한 마음을 들여다보고 그 마음의 실체를 깨우치게 하는 음양사 세이메이와 히로마사의 두터운 우정의 대화는 생의 의미에 대한 또 다른 이해를 선사한다. 히로마사는 귀신과 원한을 상대하는 친구 세이메이에게 말한다. 자네는 "이 세상에 자신밖에 없다고 생각하지 않느냐"고. 그는 답변한다. "그렇지 않아. 자네가 있지 않은가." 생명을, 존재를, 그 고독함을, 고통에 대해 대화하며 의미를 나눌 수 있는 두 사람이 얼마나 아름답고 부러운지...

그런데 인간이라는 고통과 고독한 존재의 마음을 어루만지는 세이메이와는 사뭇 다른 라이벌격인 음양사 '도만'의 행위는 생에 대한 또 다른 관점을 안겨준다. 그는 "인간 세상에 관여하는 것은 어차피 여흥일세. (...) 죽을 때까지 시간을 어떻게 재미있게 보낼 것인가, 오직 그뿐일세. 아니, 요즘은 그것조차도 아무래도 상관없는 것 같은 기분이 드네.", 어쩌면 악의 화신인 듯한 도만이 바라보는 삶이란 집착, 이해할 수 없는 세계에서 어떻게 살아가야 하는지에 대한 하나의 답변일 수 있지 않을까하고 생각해보게 된다.

아등바등하는 것이 아닌 유쾌한, 집요함을 덜어낸 삶, 관조의 여유로운 즐거움으로서의 삶. 요괴니, 귀신이니, 흡혈이니 하는 이 모든 인간 발명의 존재들이란 결국 인간 정신의 변형된 모습 아니겠는가? 나름 고대의 문헌과 전통의 산물을 끌어내 인간 정신의 틈새를 조명한 설화적인 이 소설집은 소재의 가벼움 속에 진지한 삶의 물음들을 지니고 예기치 않은 이야기의 즐거움을 맛보게 한다.