-

-

다시 자본을 읽자 ㅣ 북클럽 자본 시리즈 1

고병권 지음 / 천년의상상 / 2018년 8월

평점 :

이 글에는 스포일러가 포함되어 있습니다.

마르크스의 『자본(Das Kapital)』제 1권을 철학자 고병권이 함께 읽어 나가며 쓴 12권으로 이루어진 시리즈의 제 1권이다. "걸어 들어가는 건지 끌려들어 가는 건지 알 수 없는" 그런 독서라 말했듯이 "주체 변형의 위험과 매력이 공존하는" 독서임을 부인하기 어려운 끌림의 저술이라 하겠다. 자본 1권 1장을 펼치면 알게 되는 지리한 개념의 설명에 압도되어 이내 본론에 들어가는 것을 저어했던 기억이 있는 이들에게는 이 친절하고도 깊은 해석과 해설이 진정 반가운 비처럼 느껴질 터이다. 이 책은 그런 책이다.

증식하는 가치로서의 '자본', 가치 증식과 축적 목적의 사회인 자본주의 사회에 대한 역사적, 개념적 정의에서부터, 『자본』의 부제인 '정치경제학 비판'을 시작으로 추출의 결과가 아니라 원리자체를 겨냥한 마르크스의 앎의 의지에 대한 설명부터 시작된다. 비판 대상으로서의 당파성을 그 한계 너머까지 파고드는 인류사적 걸작을 오늘 우리네 사회의 위상에 맞춰 새롭게 이해하는 계기가 되어준다.

마르크스에게 있어서 ‘정치경제학’에 대한 ‘비판’이 의미하는 것이 무엇인지라는 중요한 길목이 있다. 정치경제학이라는 과학(학문)의 전제가 어떻게 생겨났는지, 이 학문을 통해 나타내려는 욕망과 의지는 무엇이었는지를 드러내는 과정이 곧 비판이다.

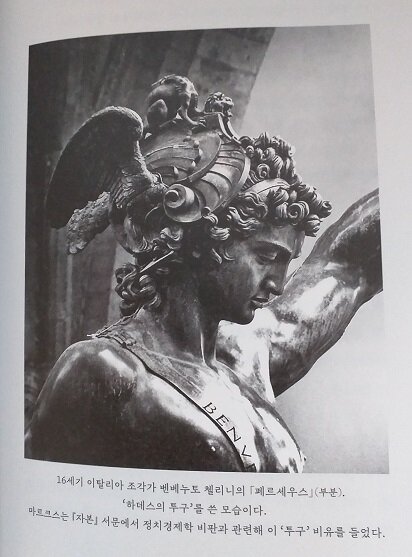

“피와 불의 문자로 기록된 연대기”라 표현된 자본주의 논리가 자리 잡는 역사의 여정, 그리고 정치경제학이란 대체 어떤 시야를 지닌 렌즈인가 하는 그 시야적 도구의 의지를 밝혀낸다. ‘플라톤’의 이데아를 통해 하나의 개념이 내재하고 있는 욕망을 밝혀내는 설명은 그야말로 귀에 쏙쏙 들어온다. 아마 정치경제학(어쩌면 오늘 우리네 주류 경제학이라 해도 무방할 듯)이 계급의 ‘사적 이익’을 위한 제한된 시야를 가지고 있음을 설명하기 위해 페르세우스가 메두사를 잡기위해 쓴 하데스의 투구(Knee)에 대한 해석적 문단은 오늘 읽기의 하이라이트라 해야겠다.

“괴물의 존재 자체를 부인하기 위해 투구를 눈과 귀 밑까지 눌러쓰고 있다”

- 마르크스

【출처: 본문 P 65 사진촬영】

볼 수 없는 것이 아니라 보지 않으려는 계급적 이익을 위한 가장 맹렬하고 저열하며 추악한 감정에 기반한 학문, 역사적 조건과 함께 출현하였듯이 그 해체와 함께 사라질 학문으로서...

"어떤 렌즈, 어떤 조명, 어떤 시각, 어떤 틀에서 보느냐에 따라

우리는 자신이 쥐고 있는 것조차 볼 수 없다." - P 117

‘정치경제학’에 투여된 욕망, 즉 보지 않으려, 존재 자체를 부인하기위해 그네들이 지녔던 ‘앎의 의지’의 밑바닥까지 밀고 내려가는 비판으로서의 『자본』에 이어, 바로 그 의지가 품고 있는 “특별한 조명, 특정한 퍼스펙티브(Perspective)로 보고 있음을 알아채는” 눈을 독자도 지닐 수 있게 안내한다. 가치 축적을, 부의 독점을 핵심으로 하는 사회의 구축을 위한 의지, 그것이 사회 전체가 추종할 가치가 되는 인류역사 이래 가장 특수한 행동양식으로 정착하는 그 역설적 구성원리를 쫓는다.

‘알튀세르’가 말한 “가시성 장(場)의 구조가 낳는 필연적 효과로서의 비가시성의 문제” 가 바로 이것이리라. 손에 쥐고 있어도 그것이 무엇인지 보지 못하는 인지적 편협성, 이것이 야기하는 혼란과 두려움, 나아가 폭력성은 오늘 우리네가 매양 현실에서 듣고, 보고 있는 그것일 것이다. 전제와 원인에 똬리를 틀고 숨어있는 존재를 보느냐, 외면하느냐, 아니면 볼 수 있느냐, 보지 못하느냐의 문제로서...

결국 ‘당파적’이라 하는 표현이 바로 이것일 것이다. 혹여 나만의 렌즈를 통해 보는 세계가 무엇을 보지 못하게 하고 있는 것은 아닌지, 또한 옮음의 두 주장을 세우는 논리가 해결할 수 없는 영역에 작동하는 ‘힘’의 성격이 무엇인지도 생각해 볼 일이다. “잉여가치량은 가치증식과 축적으로서의 ‘자본’의 운명과 관련한 핵심적 부분”이다. 노동시간, 최저임금.... 등의 결정에 작동하는 것이 과연 논리인가? 누가 힘이 더 샌가에 달려있지 않은가? 인간 삶의 세계란 논리가 멈추는 곳, 경험의 지평이 막다른 곳에 이른 곳에서 시작된다고 누군가 말했던가? 바로 실천의 장에 펼쳐지는 지독한 투쟁, 혹은 새로운 세계를 보는, 자기 경험의 세계 너머의 지평, 다르게 볼 수 있는 시선을 갖는 것이 바로 지금의 우리가 시작해야 할 일 아닐까? 책은 이처럼 논리가 실패하는 장소, 힘이 재판관으로 행세하는 그 모순된 지점까지 치닫는 비판의 정수를 학습하는 과정이기도 하다.

한편 독자로서의 『자본』의 읽기에 대한 당파성을 요구하는 저자의 안내도 이와 다르지 않은 것이라고 이해하고 싶다. 내부에서, 체제 구성원리에서 그 해체의 원리를 찾는 앎의 의지, 다르게 보려는 의지로서의 당파성을.

"무구한 독해란 결코 존재하지 않기에

우리가 죄를 범한 독해가 어떤 것인지를 말하라“ -알튀세르

알튀세르의 이 강렬한 당파성의 권유가 『자본』을 읽는, 아니 저자와 함께하는 ‘다시 읽는 자본’이 가리키는 그 실천의 장, 등가교환을 했음에도 눈 밑에 그늘을 드리운 그 누군가를 볼 수 있는 그러한 독서의 길을 안내한다. 격월간으로 출간되는 이 시리즈가 이미 7권까지 출간되었다. 늦은 출발이지만 8권이 출간되는 날 따라 잡을 수 있을지 모르겠다. “남용, 위반, 자의에 의한 비판”으로서가 아니라, “판단하는 잣대가 바뀌는 것, 전제가 된 구조자체의 변형과 관련한 비판”으로서, 세계를 다르게 보는 귀중한 렌즈를 얻었다는 어떤 충만함을 느끼면서 2권으로 달려간다.