-

-

분열하는 제국 - 11개의 미국, 그 라이벌들의 각축전

콜린 우다드 지음, 정유진 옮김 / 글항아리 / 2017년 7월

평점 :

미국의 정체성은

흔히 미국이라고 하면 김동섭의 <미국을 만든 50개 주 이야기>처럼 독립적인 성격을 가진 50개 주(State)의 연합이라고 생각한다. 그런데 콜린 우다드(Colin Woodard, 1968~ )는 이 책, <분열하는 제국>을 통해 미국을 11개의 지역 국민으로 구성되어 있다고 주장하고 있다. 게다가 이들 지역 국민은 주(州)의 경계는 물론 캐나다나 멕시코의 국경까지도 뛰어넘어 하나의 문화적 공동체를 형성하고 있다니 황당무계할 정도다. 그럼에도 불구하고 저자의 이야기를 듣다 보면 그럴듯하다는 느낌이 들 정도로 설득력이 있다.

하지만 한 가지 의문점이 생길 수 밖에 없다. 수 세기 전에 형성된 미국의 지역 국민들이 자신들의 정체성을 유지했다고 하더라도 시간의 흐름에 따라 새롭게 이주해 온 무리들에 의해 그들이 가졌던 문화, 인종, 종교적 신념 등이 퇴색할 수 밖에 없다. 그렇다면 이러한 분류가 여전히 유효하다고 말할 수 있을까?

이에 대해 윌버 젤린스키(Wilbur Zelinsky, 1921~2013)는 “주인 없는 땅에 처음 정착한 사람들, 혹은 원주민을 쫓아내고 그 땅을 점령한 사람들이 독자적이고 지속 가능한 사회를 건설하는 데 성공했을 경우 맨 처음 거주민의 특성은 이후 그 땅의 사회, 문화지리 형성에 막대한 영향을 끼치게 된다. 설령 그 최초의 정착민들이 아무리 소수였다 하더라도 말이다. 장기간 지속되는 영향력을 봤을 때, 수백 명 혹은 수십 명에 불과한 초기 정착민들이 몇 세대 후 이주해온 수만 명의 새로운 이주민보다 문화지리학적으로 훨씬 큰 의미를 지닌다.” [pp. 28~29]라고 대답한다.

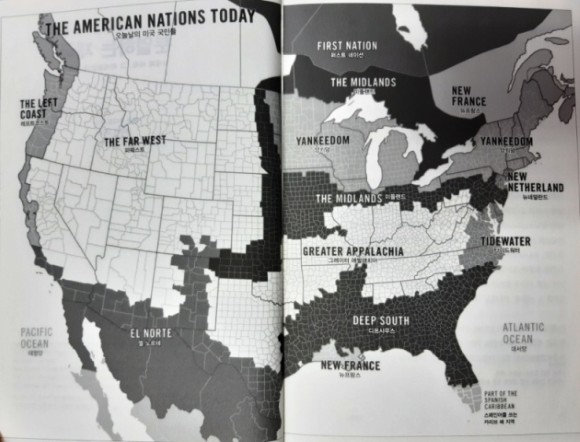

미국을 구성하는 11개의 지역 국민(Regional Nations)

The 11 nations of North America

출처: 콜린 우다드, <분열하는 제국>, pp. 4~5

출처: https://www.businessinsider.com/the-11-nations-of-the-united-states-2015-7

1. 엘 노르테(El Norte)

아메리카 대륙에서의 유럽 문화의 전파는 스페인의 군인과 선교사에 의해 남쪽, 뉴멕시코 북부의 건조한 고원과 콜로라도 남부에서 시작됐다. 이들 스페인계 미국인들은 “17세기 스페인의 전통과 기술, 종교관습을 20세기까지 고스란히 보존”[p. 39]했다고 한다. 스페인인 여성이 부족했던 결과 1700년대 초가 되자 인디언[아메리카 원주민]과 스페인계 백인의 혼혈인 메스티소를 중심으로 하는 히스패닉이 멕시코와 엘 노르테 인구의 대다수를 차지하게 된다. 그래서 이들을 가장 미국인답지 않는 국민이라고도 한다. 1848년 미국-멕시코 전쟁의 결과로 멕시코로부터 캘리포니아 남부, 텍사스 남부, 아리조나 남부, 뉴멕시코 등이 미국에 편입되었지만, 이들은 멕시코 북부의 주들과 함께 ‘노르테뇨(norteno)’라고 하는 하나의 문화권을 형성하고 있다. 그래서인지 이들은 미국도, 멕시코도 아닌 자신들만의 제3국가를 염원한다. 참고로 미국의 카우보이 문화는 이들이 스페인 남부에서 이식한 문화로 미국 최초의 카우보이는 인디언이었다고 한다.

2. 뉴프랑스(New France)

톨레랑스(Tolerance, 관용)가 살아있는 유토피아의 건설을 위해 신대륙으로 진출한 프랑스인의 후예다. 이들은 인디언을 정복하려는 스페인이나 쫓아내려는 영국과 달리 인디언을 포용하려고 했다. 그 결과 이곳에는 프랑스 문화만큼 원주민 문화의 흔적이 강하게 남아 있다. 인종적으로도 캐나다 프랑스인과 북미 원주민 사이의 혼혈인 메티스(metis)가 형성될 정도로 거의 공생관계가 되었다.

3. 타이드워터(Tidewater)

영주들이 경제 사회 정치를 지배하는 반(半)봉건사회를 이식하고자 한 영국 남부 젠트리의 후손이다. 이들은 소수의 농장주와 다수의 계약 노예로 구성된 사회를 형성했지만, 훗날 노동력이 부족해지자 흑인 노예를 구입, 사유재산으로 삼기 시작했다. 스스로 ‘왕당파’로 규정한 이들에 의해 직접선거를 치르지 않고 의회가 임명하는 상원의원 제도와 선거인단 제도라는 귀족적 요소가 미국 헌법에 삽입되었다.

4. 양키덤(Yankeedom)

뉴잉글랜드 황야에 교회와 학교를 중심으로 각 공동체가 자치 공화국으로 작동하는 종교적 유토피아를 세우겠다며 정착한 칼뱅주의자의 후예다. 따라서 종교가 다른 이들은 모두 추방할 만큼 종교적, 도덕적으로 불관용 정책을 펼쳤다. 이들은 젊은 비(非)숙련 남성 계약 노예 위주인 타이드워터 정착민과 달리 가족 단위로, 교육 수준과 경제 수준이 높은 중산층 가족 단위로 이주를 했기에 안정적이고 응집력이 높았다. 또한 이들은 자신들의 삶의 방식을 전파하는 ‘선교’를 위해 주변을 활발하게 정복했다.

5. 뉴네덜란드(New Netherland)

1600년대 초반 지구상에서 가장 근대적이고 세련된 국가였던 네덜란드에 의해 형성되었기에 이곳은 종교적 관용과 경제적 자유를 누릴 수 있었다. 다만 이들의 관용은 무역과 사업을 위해 다양성을 참고 견딘 것이라는 한계를 지니고 있다. 오늘날 미국의 정체성을 대표하는 다양성과 관용, 계층 이동, 민간 기업 육성은 바로 이들이 남긴 유산이다.

6. 디프사우스(Deep South)

17세기 후반, 영국의 식민지였던 서인도제도의 바베이도스에서 미국의 남부 지역으로 이동한 농장주의 후예다. 노예제를 기반으로 소수의 백인 농장주에 의한 과두제 사회를 형성하였으며 인종에 따른 엄격한 카스트 제도가 적용되었다.

7. 미들랜드(Midland)

미국의 여러 국민 중 가장 ‘미국인’다운 혹은 전형적인 미국인에 가까운 사회가 영국 퀘이커 교도에 의해 건설된 미들랜드다. 이후 기근과 종교적 박해, 전쟁을 피해 독일에서 온 농부와 수공업자들이 합류해서 다수가 되었다. 정치에는 무관심한 편이지만, 이들의 영향인지 톱-다운 방식의 정부 개입에 대해 극도로 부정적인 시각을 지녔다.

8. 그레이터 애팔라치아(Greater Appalachia)

식민지 시대에 형성된 마지막 국민인 그레이터 애팔라치아는 끊임없는 전쟁에 시달려 온 영국 북부의 분쟁지대에서 계속 오르는 세금에 시달리다가 신대륙으로 이주한 스콧-아이리시인들의 자손이다. 거칠고 호전적이며 혈연에 집착하는 이들은 대중문화를 통해 ‘레드넥(redneck, 교육 수준이 낮고 보수적인 시골 사람을 일컫는 모욕적인 표현)’, ‘힐빌리(hillbillies, 두메산골 촌뜨기)’, ‘크래커(cracker, 남부의 가난한 시골 사람을 비하하는 표현)’, ‘하얀 쓰레기(white trash, 가난한 백인을 뜻하는 은어)’라고 조롱의 대상이 되었다. 배타적이나 개인의 자유와 주권을 끊임없이 갈구한다. 컨트리 음악, 스톡 카(일반 차를 개조한 경주용 차) 레이싱, 기독교 복음주의 등에 영향을 미쳤다. 특이하게도 자신들의 뿌리를 별로 의식하지 않는 까닭에 “이름 없는 사람들”로 불리기도 하지만, 스스로는 ‘미국인’ 혹은 ‘미국 원주민’이라고 말한다.

9. 레프트 코스트(The Left Coast)

뉴잉글랜드에서 온 상인, 선교사, 벌목꾼 무리와 그레이터 애팔레치아 출신의 농부, 채굴업자, 가죽 무역상 등으로 구성되었다. 덕분에 뉴잉글랜드의 유토피아 이상주의적 성향과 그레이터 애팔레치아의 개인주의적 성향이 결합되어 근대적 환경운동과 글로벌 지식혁명의 산실이 되었다.

10. 파웨스트(The Far West)

미국이 가장 마지막으로 정복한 땅으로 “민족적 지역 문화가 아니라 외부 수요에 따라 정체성이 형성된 독특한 지역” [p. 336]이다.”이다. 광활한 황야지역이기에 대규모 산업자원을 동원할 수 있는 “뉴욕, 보스턴, 시카고. 샌프란시스코 등에 본사를 둔 대기업이나 영유권을 지닌 연방정부 주도로 (식민지 개척이) 진행될 수밖에 없었다. (이로 인해 이곳은) 해안지역 국민의 이익을 위해 착취되고 수탈당하는, 일종의 내부 식민지 취급을 받았다.” [p. 23].

때문에 이들은 개인의 자유에 극도로 민감한 자유지상주의자가 되었다.

11. 퍼스트 네이션(First Nation)

새롭지만 가장 오래된 지역국민으로 북미 원주민들이 자리잡고 있다. 공동체 의식과 환경보호에 대한 인식이 매우 강한 사회이다.

지역 국민으로 본 미국 역사

1. 미국 독립 전쟁

저자에 따르면, 미국의 독립 전쟁은 양키덤, 타이드워터, 디프사우스, 그리고 북부 그레이터 애팔래치아가 군사동맹을 맺어 자신들의 정체성과 문화적 관습, 제도를 위협하는 영국을 물리치고 이에 동조했던 미들랜드의 평화주의자와 뉴네덜란드의 왕당파를 정복한 전쟁이다. 이로 인해 뜻하지 않게 “첫째는 국가적 지위의 특성을 가진 느슨한 정치적 연대체가 생겨난 것이고, 둘째는 각 국민의 지도자들이 위기의식을 느낄 만큼 ‘민주주의’를 요구하는 움직임이 거세졌다.” [p. 198]

그 결과 식민지 연합을 이룬 6개의 지역 국민은 내부 분열을 방지하기 위해 타협하여 새로운 헌법과 연방을 만들었다. 타이드워터와 디스사우스는 선거인단에 의해 선출되는 강력한 대통령제를, 뉴네덜란드는 양심과 표현, 종교와 집회의 자유를 보장하는 권리 장전을, 미들랜드는 각 주의 주권 보장을, 양키덤은 작은 주들도 상원에서 동등한 발언권 보장을 각각 반영시켰다.

2. 남북 전쟁

“남북전쟁 시대는 오랫동안 ‘북부’와 ‘남부’ 사이의 투쟁으로 그려져 왔다. 하지만 이 두 지역은 문화적으로도, 정치적으로도 실제로는 존재하지 않는 지역이다. (그래서) 역사가들은 남북전쟁이 과연 노예 해방을 위한 것이었는지, 혹은 켈트족과 앵글로색슨족, 게르만족 사이의 세력 다툼이었는지 여부를 놓고도 논쟁을 벌여왔다. (그러나) 어떻게 분석해봐도 명확하지 않고 불만족스러운 결론밖에 도출되지 않았다.” [p. 311]

하지만 저자에 따르면 남북전쟁은 노예제 사회였던 타이드워터를 포함하는 디프사우스 세력과 이에 반대하는 양키덤 세력의 충돌이라고 한다.

오늘날 교통과 통신의 발달로 일상 생활과 경제 활동의 범위는 확대되었지만, “국민들 사이의 차이점을 약화시키기보다 오히려 강화시키는 결과를 낳고 있다. 2008년 언론인 빌 비숍(Bill Bishop, 1953~ )과 사회학자 로버트 쿠싱(Robert Cushing)은 <대분류(The Big Sort: Why the Clustering of Like-Minded America is Tearing Us Apart)>라는 책에서 1976년 이후부터 미국인은 자신과 가치관 및 세계관이 비슷한 커뮤니티로 각자 헤쳐 모이고 있다고 주장”[p. 29] 했다. 즉, 현재의 미국은 생각이 비슷한 사람들끼리 모인 여러 개의 지역 국민들로 재분류되고 있다는 것이다.

어쨌든 미국사를 11개 지역 국민의 각축으로 보는 이 책의 관점은 독특하다. 그리고, 다른

국가를 살펴볼 때 우리가 무심코 가지게 되는 선입견에 대한 경고와 발상의 전환에 대한 단

서로도 유용하다는 생각이 든다.