막고굴 답사

돈황(敦煌) 명사산(鳴沙山) 자락에 자리잡은 막고굴(莫高窟)에는 4세기경부터 시작해서 14세기까지 약 1천 년간에 걸쳐 석굴이 조성되었다고 한다. 지금까지 확인된 석굴은 492개인데, 이 중 수(隋)나라 때 97기, 당(唐)나라 때 225기가 만들어졌다니 전체 석굴의 4분의 3이 수당시대에 만들어진 셈이다.

막고굴 석굴의 관람은 보존을 위해 하루 6천 명으로 관람인원을 제한하고 예약된 관광객만 15분 단위로 입장시키는 등 철저하게 관리되고 있다. 막고굴 석굴을 관람하려면 먼저 막고굴 디지털 전시 센터로 가서 돈황과 막고굴에 대한 영상을 본 후 막고굴로 가는 셔틀버스를 타면 된다. 막고굴 부근에 도착해 버스에서 내려 막고굴 입구의 솟슬대문까지 걸어가야 하는데, 여기서 가이드를 만나 석굴을 구경하게 된다. 구체적으로는 관람자 별로 2시간 동안 8개의 석굴을 볼 수 있으며, “막고굴 석굴 중 가장 큰 불상인 북대불(北大佛)이 있는 제96굴과 돈황문서가 발견된 장경동(제17굴)이 있는 제16굴은 공통으로 보여주고 나머지는 관람객들이 겹치지 않게 가이드가 조절하여 안내” [pp. 23~24]한다고 한다.

저자는 이 책 1부 ‘막고굴’에서 두 차례에 걸쳐 11개의 석굴을 관람하고 막고굴에 있는 불상과 벽화 등에 대해 설명하고 있다.

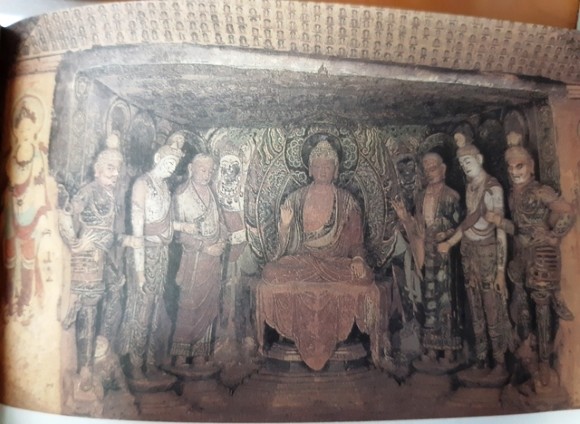

제45굴의 모형(돈황박물관)

출처: <나의 문화유산답사기 중국편 2>, p. 13

박공식의 제254굴 천장

출처: <나의 문화유산답사기 중국편 2>, p. 38

북두형 천장의 제285굴

출처: <나의 문화유산답사기 중국편 2>, p. 39

제275굴 교각미륵상

출처: <나의 문화유산답사기 중국편 2>, p. 93

돈황문서 수난기

막고굴은 한동안 잊혔다가 20세기에 주목 받기 시작했다. 1900년 도사(道士)를 자처한 왕원록(王圓?, 1851~1931)에 의해 제16실 안에 있는 감실, 지금은 제17굴로 불리는 장경동(藏經洞)에서 돈황문서 3만 점이 발견된 것이다. 이들 문서 가운데 연도를 알 수 있는 것을 보면 “가장 오래된 것은 오호십육국(五胡十六國)시대인 353년의 필사본이고, 가장 늦은 시기에 작성된 것은 북송(北宋) 때인 1030년에 작성된 필사본이다.” [p. 112]

비록 이곳에서 발견된 불경의 “대부분이 잔권(殘卷) 단편들이고 가짜 경전으로 의심되는 위경(僞經)도 적지 않다. 심지어 잘못 베껴 버려진 두루마리와 먹을 덕지덕지 칠한 잡다한 글씨의 문서들이 대부분이다. 그리고 응당 있어야 할 <대장경>에 수록된 주요 경전이나 <대반야경> 등 고급 불경이 없다”[p. 113]고 하지만, 그럼에도 불구하고 돈황문서가 가지는 역사적 가치는 이루 말할 수 없다.

불행히도 이후 중국에서 ‘도보자(盜寶者)’라고 부르는 영국의 오렐 스타인(Marc Aurel Stein, 1862~1943), 프랑스의 폴 펠리오(Paul Pelliot, 1878~1945), 일본의 오타니 고즈이(大谷光瑞, 1876~1948), 미국의 랭던 워너(langdon Warner, 1881~1955) 등이 돈황문서와 유물을 가져가 전세계로 흩어졌다.

구체적으로 살펴보면, 1905년 러시아의 블라디미르 오브루체프(Vladimir A. Obruchev, 1863~1956)가 왕원록에게 승려의복용 직물, 향, 등잔용 기름, 구리 주발 등이 든 6꾸러미를 주고 고문서 2상자를 가져간 것을 시작으로, “1907년 영국의 오렐 스타인이 어리숙한 왕원록에게 소액의 기부금을 주고 약1만 점을 유출하여 영국박물관에 가져갔고, 1908년 프랑스인 폴 펠리오(Paul Pelliot, 1878~1945)가 다시 5천 점의 유물을 프랑스로 가져갔는데 그 중에는 혜초의 <왕오천축국전(往五天竺國傳)> 필사본도 들어 있었다. 나머지는 청나라 정부가 북경으로 옮겨갔다. 뒤이어 일본의 오타니[大谷] 탐험대가 흩어져 있던 (약 600종의) 문서와 불상을 유출해갔고, 미국의 랭덤 워너는 (돈황문서가 아니라) 불상과 벽화를 뜯어갔다.” [p. 49]

돈황문서는 이렇게 흩어졌지만 남아있는 돈황벽화라도 수호한 이들도 있었다. 제백석(齊白石)과 함께 현대 중국화의 아버지라 불리는 장대천(張大千, 1899~1983)은 1941년부터 막고굴 벽화를 모사하는 동시에 석굴마다 번호를 매기며 조사했다. 파리에서 활동한 전도유망한 화가였지만 귀국해 40여 년을 막고굴 보호와 연구에 헌신한 만주족 화가 상서홍(常書鴻, 1904~1994)도 있다. 조선족 화가 한락연(韓樂然, 1898~1947)은 3.1 운동에 참가했으며, 상해임시정부를 불신임하고 새로운 주체를 설립하려는 창조파에 속했다. 이후 그는 중국 공산당에 입당해서 중국 국민당 고급장교를 상대로 하는 통일전선사업에 종사했고, 이로 인해 국공합작의 와해 이후 체포되었다. 다행히 각계의 구명활동으로 “활동 지역을 서북지역[감숙성과 신강성]으로 한정할 것과 작품에 노동 인민을 그리지 않을 것을 조건” [pp. 234~235]으로 풀려날 수 있었다. 이로 인해 그는 돈황 벽화를 모사하며 발굴조사에 몰두하면서 더 이상 막고굴이 훼손되지 않도록 수호하였다. 오늘날에는 돈황연구원이 그들의 뜻을 계승하고 있다.

이러한 20세기에 일어난 막고굴 약탈, 즉 돈황문서의 수난사는 어떻게 보면 답사기와는 다소 핀트가 어긋나 보이기도 한다. 하지만, 현재 막고굴의 모습을 이해하는데 중요한 부분이기에 수록한 것이라고 생각한다. 동시에 일제 강점기에 많은 문화재를 약탈당한 우리의 입장에서는 남의 일 같지 않아 감정 이입하게 되는 부분이기도 하다.

돈황에는 막고굴만 존재하는 것이 아니다.

돈황 인근에는 막고굴 외에도 가볼 만한 답사처가 많다. 과주(瓜州) 혹은 안서(安西)에 있는 유림굴(楡林窟)은 막고굴의 자매굴이라고도 불리는데, 제2굴과 제3굴에서 탕구트계의 나라 서하(西夏)가 남긴 불교예술을 살펴볼 수 있다. 특히 제2굴 서쪽 벽의 남측과 북측의 수월관음도는 고려의 불화인 <수월관음도(水月觀音圖)>를 떠올리게 한다.

제2굴의 수월관음도

출처: <나의 문화유산답사기 중국편 2>, pp. 284~285

돈황 시내에서 각각 서남쪽, 서북쪽에 위치한 양관(陽關)과 옥문관(玉門關)은 예부터 서역으로 열린 실크로드의 관문이었다. 실크로드라고 해서 타클라마칸 사막을 가로지르는 길은 아니다. 위구르어로 ‘들어가면 나올 수 없다’는 뜻을 가진 사막답게 타클라마칸 사막을 우회하는 길일 뿐이다. 그래서 실크로드의 두 관문인 양관과 옥문관을 따라 서역남로와 서역북로가 형성된 것이다. “양관을 통해 나아가는 서역남로는 곤륜산맥의 오아시스 도시인 누란(樓蘭)과 호탄[Khotan, 和田]을 거쳐 카스[喀什]에 이르는 길이다. 옥문관을 통해 나아가는 서역북로는 천산산맥을 따라가는 길로 투르판[Turfan, 吐魯蕃]에서 두 갈래로 나뉘어 천산남로는 쿠얼러[Korla, 庫爾勒]와 쿠차([Kucha, 庫車]를 지나 카슈가르[Kashgar, 喀什, 카스]에 이르고, 북쪽으로 나아가는 천산북로는 우루무치[Urumqi, 烏魯木齊]를 지나 타슈켄트, 사마르칸트로 나아가는 초원의 길이다. 강인욱 교수의 지적대로 실크로드는 선이 아니라 오아시스 도시를 잇는 점을 말한다.” [p. 304]

다음 권에서는 <서유기(西遊記)>의 모델이 된 현장법사(玄?法師)가 불경을 찾기 위해 떠났던 길을 따라 실크로드의 오아시스 도시들을 살펴볼 수 있으리라.