-

-

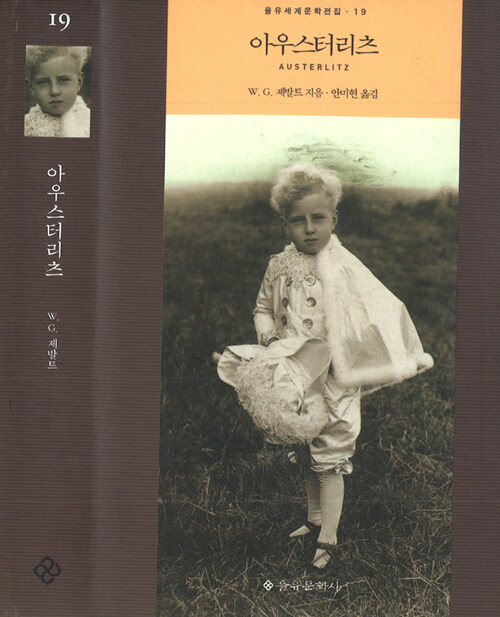

아우스터리츠 ㅣ 을유세계문학전집 19

W. G. 제발트 지음, 안미현 옮김 / 을유문화사 / 2009년 3월

평점 :

아우스터리츠, 아우스터리츠. 빈프리트 게오르크 제발트의 마지막 소설 <아우스터리츠>에 두 번이나 도전했다가 실패했다. 책도 두 번이나 샀다. 재작년 2월 첫 번째날에 중고서점에서 두 번째로 이 책을 사면서 직원 분에게 산 책인데 괜찮으시겠어요란 말도 들었다. 사서 바로 읽기 시작했지만 또 실패했다. 올해 제발트 전작 읽기를 도전하면서 세 번째로 도전했고 불과 하루만에 다 읽어 버렸다. 그 때와 도대체 뭐가 달랐던 거지? 그 땐 왜 완독하지 못했고 이번엔 이렇게 빨리 읽을 수가 있었을까. 아마 제발트를 읽기 위해선 어느 정도의 독서 근력이 필요한 모양이다. <이민자들>을 처음으로 그리고 <토성의 고리>를 다시 읽으면서 비로소 작가의 스타일을 꿰뚫을 수가 있었다. 그런 다음에 만난 <아우스터리츠>는 나에게 넘사벽이 아니었다.

1인칭 내레이터가 보고 들은 방식을 토대로 진행되는 <아우스터리츠>의 진짜 주인공은 바로 자크 아우스터리츠다. 어떻게 이름부터 동부 유럽 냄새가 나지 않는가. 혹자는 나폴레옹의 그랑 아미의 빛나는 격전장이었던 아우스테를리츠를 떠올릴 지도 모르겠다. <아우스터리츠>는 여행과 과거의 기억을 헤집는 전형적인 제발트 스타일의 소설이라고 말할 수 있다. 나는 벨기에 답사여행에서 영국 출신의 건축사가 자크 아우스터리츠를 만나 그의 삶에 개입하기 시작한다. 우연이 거듭되면 필연이라고 했던가. 유럽을 주유하던 가운데 아우스터리츠와 다시 만나게 되고, 좀처럼 자신의 이야기를 하지 않던 주인공은 화자의 상상을 초월하는 그런 이야기를 품고 있다는 사실이 드러난다.

동시에 소설에서는 시간을 초월하는 건축물들을 연구하는 이들의 이야기가 주를 이룬다. 사람은 떠나가도 그들이 만들어낸 건축물은 시간을 초월해서 존재하기 마련이다. 또 한편으로는 만남과 이별의 교차로라고 할 수 있는 기차역도 자주 등장한다. 화자인 나와 아우스터리츠가 처음으로 만난 곳이 아마 안트베르펜 기차역이었지 싶다. 새로운 세기 유럽(EU)의 중심이 된 벨기에 영토이자, 19세기 초반 나폴레옹의 대륙군에 대항하는 영국, 프로이센, 오스트리아 그리고 러시아 세력이 격돌했던 전장도 벨기에가 아니었던가. 저자가 의도했던 의도하지 않았던 간에 안트베르펜 대화가 화자와 주인공 사이에 소통의 물꼬를 튼 장소라는 건 의심의 여지가 없는 빼어난 설정이었다.

영국 웨일스 지방 시골 발라라는 곳에서 선교사의 아들이라고 믿었던 아우스터리츠는 나이가 들면서, 자신의 정체성이 여느 소년들과 다르다는 사실을 깨닫게 된다. 병약했던 양어머니를 잃고, 양아버지마저 부인을 잃은 충격으로 잃게 되면서 비로소 자신이 1938~1939년 사이에 나치 독일 히틀러 총통의 핍박을 피해 어린이 수송으로 영국으로 보내진 만여명에 달하는 유대인 아이들 중의 하나라는 사실을 알게 된다. 데이비드 일라이어스에서 자크 아우스터리츠라는 본명을 되찾게 된 소년은 격리라는 자신만의 면역 체계를 갖추고, 사고의 엄격한 자기검열 그리고 내적 갈등으로 심화된 지속적 거부라는 특징을 가지게 되었다.

그 다음에 이어지는 전개는 자못 진부해 보인다. 그렇다면 나의 진짜 부모님들은 어떻게 되었을까? 자신의 정체를 알게 된 사나이가 밝혀야 하는 당연한 수순이 아닐까. 실낱같은 단서들을 실마리로 삼아 아우스터리츠라는 흔치 않은 이름의 유래가 체코 모라비아 지방이라는 사실을 알게 되고, 자크 아우스터리츠는 마치 자신이 태어난 강으로 떠나는 연어처럼 외로운 여행길에 나서게 된다. 나그네는 과연 길 위에서 어떤 깨달음을 얻게 될 것인가. 명철한 독자들이라면 이미 알고 있겠지만, 아우스터리츠의 오디세이는 특정한 합목적성을 지닌 것이 아니다. 히틀러가 지배하고 있던 당시 유럽 대다수의 유대인들은 베르겐벨젠, 테레지엔슈타트, 다카우 그리고 아우슈비츠 같은 다양한 이름의 절멸수용소에서 비참한 죽음을 맞았다.

문헌 보관소에서 오랜 서류를 뒤져 마침내 자신의 어머니로 추정되는 아가타 아우스터리초바라는 이름을 발견하고 추적한 끝에, 정말 자신과 자신의 어머니 아가타를 여전히 기억하고 있는 베라 아주머니와 만나게 된다. 후반부에 등장하는 파리 국립도서관/비블리오테크처럼 기록의 보관장소로서의 도서관 역시 특별한 의미를 갖는다. 불과 며칠 전에 나눈 대화도 정확하게 기억하지 못하는 인류에게 기록을 보관하기 위한 장소는 특별할 수 밖에 없지 않은가. 물론 어떤 방식으로 기록이 되는가에 대한 논의는 또다른 논쟁의 여지가 있긴 하지만 말이다. 나치의 최종해결책이라는 이름으로 수행된 홀로코스트나 일본군에 자행된 난징대학살 혹은 일제시대 친일 부역자들의 기억을 부정하는 수정주의 역사전쟁의 현장을 우리는 직접 체험하지 않았던가. 역설적으로 저자는 정식 기록을 통한 교훈보다 발자크가 남긴 55편에 달하는 <인간희극>에 등장하는 위대한 황제를 위해 전쟁터에서 싸우다가 용맹하게 전사한 사자(死者) 샤베르 대령을 등장시켜 삶과 죽음의 경계가 유동적이었다는 사실에 방점을 찍는다.

테레지엔슈타트에서 죽음을 맞았을 것으로 추정되는 한때 배우이자 오페라 가수였던 어머니 아가타의 희미한 흔적을 찾아 헤매는 아들의 모습은 정말 진한 감동으로 다가왔다. 독일 제3제국이 프로파간다를 위해 제작한 다큐멘터리 필름에 어머니가 등장할 지도 모른다는 일념으로 저배속으로 화면에 등장하는 인물 하나하나를 스캔하는 지난한 작업을 수행하는 아우스터리츠의 모습에서, 반세기가 넘는 세월 동안 자그마치 93조나 되는 비용을 집행하고 끝없이 되풀이되는 반성을 통한 역사 바로세우기에 여념이 없는 어느 국가의 현실이 중첩됐다.

제발트의 소설 삼부작이라고 할 수 있는 <이민자들>, <토성의 고리> 그리고 <아우스터리츠>를 통해 현실과 허구를 오가는 작가의 독특한 소설 스타일을 받아들일 수 있었다. 전통적 소설의 내러티브 구성과 너무 상이해서, 내부적으로 그의 소설을 온전하게 받아들이는 게 쉽지 않았던 것 같다. 한 고비를 넘겼으니 남은 그의 다른 책들은 생각보다 쉽게 읽을 수 있을 것 같다는 자신감이 들었다. <아우스터리츠>를 다 읽고 나서, 바로 개인적으로 특별한 인연이 있는 <공중전과 문학>을 읽기 시작했다.