-

-

무의미의 축제

밀란 쿤데라 지음, 방미경 옮김 / 민음사 / 2014년 7월

평점 :

절판

내가 밀란 쿤데라의 책을 읽은 적이 있었던가. 오래전 <참을 수 없는 존재의 가벼움>에 도전했다가 상당 부분까지 읽고 끝내 완독하지 못한 기억이 난다. 얼마 전 서가를 보니 그의 작품 <농담>이 어딘가 꽂혀 있더라. 지난달에 도전했다가 실패하고 다시 읽기 시작했다. 이달 독서 모임 책이라 다음 주말까지 읽어야 한다는 강박으로 시작했는데 이 책 의외로 재밌다. 물론 분량이 적어서 하루 정도면 충분히 다 읽을 수 있겠다는 계산도 빠르게 작용한 이유도 있겠지만. 그리고 보니 나의 독서 계획은 참 부박하기 짝이 없구나.

150쪽 남짓한 소설 <무의미의 축제>는 공간적 배경은 프랑스 파리다. 체코 출신으로 파리로 망명해서 프랑스어로 글을 쓰는 이방인 작가 밀란 쿤데라가 2014년에 발표한 작품으로 14년만에 나온 소설이라고 한다. 우선 등장인물들이 끝없이 등장한다는 점에서 제임스 설터의 <올 댓 이즈>의 그것과 매우 유사하다는 느낌을 받았다. 그리고 좀 엉뚱하기는 하지만 이오시프 스탈린의 스물네 마리 자고새 농담과 이마누엘 칸트의 도시이자 프로이센의 고향인 쾨니히스베르크(왕의 산) 지금은 칼리닌그라드가 된 도시에 관한 이야기가 끝없이 등장한다는 점에서는 애덤 써웰의 <나의 포르노그래픽 어페어>가 연상됐다. 호모 폴리티쿠스인 밀란 쿤데라가 왜 이 이야기를 소설에 등장시켰는지 소설이 전개될수록 호기심을 자극한다.

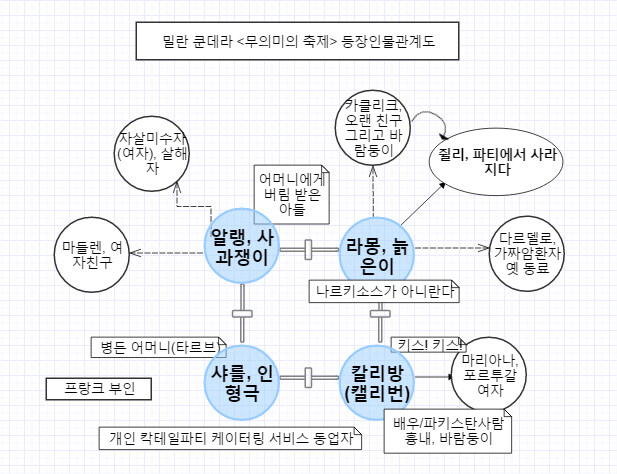

그리고 알랭과 라몽, 샤를 그리고 칼리방(<템페스트>의 캘리번의 프랑스식 이름인가 보다) 네 명의 친구들이 등장하는 설정은 최근에 읽고 있는 한야 야나기하라의 <리틀 라이프>와도 유사했다. 처음 등장하는 알랭이 여성의 매력은 배꼽에 있는 게 아니냐는 몽상을 읽으면서 정말 애덤 써웰의 도발적인 데뷔작과 비슷한 행로를 겪는 거 아닌가 하는 생각이 들기도 했지만, 노장에게 그런 걸 기대하는 게 아니었다. 책을 절반 가량 읽고 나서 등장인물 벤다이어그램을 그려봤다. 관계도를 통해 그들의 관계의 무언가를 파악할 수 있을까 하는 엉뚱한 기대도 있었지만 사실 <무의미의 축제>에서 그런 관계에 대한 상세한 분석과 고찰은 어쩌면 무의미 그 자체였는지도 모르겠다.

태생부터 원하지 않는 존재였던 알랭은 필연적으로 모든 일에 소심한 사과쟁이가 될 수밖에 없었고 평생 어머니의 부재에 시달리면서도 모성을 그리워하는 남자로 등장한다. 알랭의 어머니는 죽기 위해 투신했다가 자신의 의도에 반하는 구조자를 죽이고 뱃속에 든 아기와 함께 부활하는데 성공한다. 이런 역설이란! 가짜 암환자이자 옛 동료인 다르델로의 파티에서 매력적인 여성 쥘리와 만나 로맨스를 꿈꾸지만 상대방에 ‘늙은이’라고 불리는지도 모른 채 채이는 그런 남자 라몽. 나르키소스는 아니라고 하지만 어째 그런 느낌을 물씬 풍긴다. 유창한 프랑스 어를 구사할 수 있지만 파키스탄 사람 흉내를 내는 칼리방과 개인 칵테일파티에서 케이터링 서비스를 하는 샤를, 그의 어머니는 현재 위중한 상태다.

여성의 매력이 엉덩이, 허벅지나 가슴이 아니라 배꼽에 있다고 몽상하는 에로티시즘 분석가의 삶을 가리키면서 작가는 독자가 무슨 생각을 하게 될 거라고 생각했을까? 노벨라의 곳곳에서 세기의 악마라 불리는 농담이라고는 도무지 모를 것 같은 독재자의 자고새 농담은 숨겨진 그의 이면을 들추어내려는 짓궂은 설정이었던가? 도대체 소설의 진행과는 전혀 관계없어 보이는 쾨니히스베르크에 자신의 이름을 붙인 영예를 안게 된 소비에트 노동자 영웅 미하일 칼리닌이 비대해진 전립선을 부여잡고 소변을 참는 장면을 계속해서 읽어야 하는 걸까? 밀란 쿤데라는 무엇 하나 속 시원하게 대답해 주지 않는다. 사실 아무래도 쿤데라의 전작들을 읽어 보지 못하다 보니 노벨라 <무의미의 축제>에서 과연 작가가 의도한 바가 무엇인지 파악하기가 쉽지 않았다. 그래서 미디어에 나온 리뷰들을 찾아 보았는데, 아니나 다를까 과연 책을 읽고 나서 썼나 싶을 정도로 피상적인 글들 아니면 너무 자의적인 해석으로 가득한 리뷰들이 넘실거리고 있었다. 이거 뭐 도움이 안되는군.

어쨌건 다시 책 이야기로 돌아와, 언뜻 어떤 의미도 찾을 수 없을 것 같은 혼란한 세상 속에서 의미를 갈구하는 우리네 현실과 등장인물들이 느끼는 존재론적 고독에 주파수를 맞출 수 있을 것 같다. 어쩌면 독재자 스탈린의 엉뚱한 농담처럼 노장의 노벨라도 우리에게 그렇게 다가온 게 아닐까. 그것은 마치 책에서 굳이 의미를 찾겠다는 몸부림치는 구도의 과정이 허무하게 느껴지는 결말에 도달해 있는 건지도 모르겠다. 그저 진지하지 않은 독법으로 만나보는 것도 나쁘지 않을 것 같다.