토요일에 사건이 발생하고 그 다음 월요일에 바로 차를 맡겼으니 이번 월요일이 차를 맡긴지 2주째였고, 목요일인 오늘에서야 차를 찾게 됐으니 도둑놈들이 잘해야 10불 정도를 벌었을 도둑질로 보험자가부담 $250, 그리고 그간의 불편과 gym bag을 새로 사는 등의 피해를 겪은 것이다. 노이로제라도 왔는지 지금도 늘 걱정을 하는데 이런 일은 사실 백번 멀쩡하다가도 한번 일어나면 그 한번으로 온갖 말썽을 겪기 때문에 어쩔 수가 없는 측면이 있다. 아무리 좋고 안전한 곳이라도 늘 사건이 발생할 소지는 있으니 주의하고 또 주의하고 그래도 안되면 좋은 보험에 들어놓고 볼 일이다. 하필이면 차를 찾는 시간이 오전 11시라서 오늘의 반나절은 정상업무가 어렵게 됐고, 오후에 사무실에 들어가면 천상 이런 저런 행정일을 처리하고 머리를 쓰는 일은 천상 내일로 미루게 될 것이다. 공장에서도 원래 어제 저녁까지는 가능하거나 오늘 아침 일찍 찾을 수 있을 것이라고 했는데 내가 연락을 할 때까지는 별도의 통보가 없었는데, 좀 그런 표현이지만 이런 일을 하는 곳의 업무처리수준이 대략 그 정도인 것 같고, 그나마 좀 비싼 차의 dealership직영 service part에서는 조금 나은 편인데 그래봐야 그만그만한 수준이다. 업종이 사람을 규정짓지는 않지만 하는 일에 따라 좀더 느슨해도 큰 문제가 되지 않은 일은 그 일에 사람이 맞춰지는 면이 없지 않은 것 같다. 까다롭고 정확한 일은 일에 사람이 맞춰지지 못하면 도태되기 때문에 상대적으로 높은 진입장벽에서 걸러지는 경우가 많은 것 같다. 순전히 내 주관이지만.

촘촘하게 짜여진 틀에서 이뤄지는 사건이라서 디테일을 중간에 몇 개 놓치고 나니 사건의 윤곽을 잡지 못했다. 내가 대단한 추리광도 아니지만 그래도 그간 읽은 책이 꽤 있어서 어느 정도의 추론은 가능한데 말이다. 동서미스테리문고는 내게 있어 일종의 추억의 시리즈라서 거친 중역이나 빽빽한 텍스테에도 불구하고 조금씩 모으고 있다. 지금도 이 책에서 나는 냄새는 다른 책과는 아주 다른데 이 종이의 냄새로 국민학교 1학년 때 처음으로 읽은 동서의 '브라운신부의 모험'이 떠오른다. 친척어른에게 선물 받았던 것으로 기억하는데, 그 독특한 종이의 향기가 지금까지 이어지고 있다니 놀랍기도 하고, 프루스트의 마들렌향기와는 조금 다르지만 어쨌든 후각의 기억으로 아주 어린 시절을 떠올릴 수 있다는 점이 재밌다. 또다른 내 후각의 기억은 어떤 특정한 향수인데 이 냄새를 맡으면 대충 2004년 정도에 아주 친하게 지내던 여자사람친구가 떠오르는 것. 아주 오래 맡지 못하다가 근처의 gym에서 운동을 하면서 딱 한 명의, 나보다 더 운동을 잘하는 듯한 어떤 미국여자사람의 근처에서 이 향수냄새를 다시 맡게 되었는데 그때 문득 떠오른 당시의 기억이 지금도 이 여자분과 운동시간이나 장소가 겹치는 날엔 다시 떠오르곤 한다. 아 근데 '완전살인'은 추리소설이고 이 페이퍼의 지금 부분은 이 추리소설에 대해 이야기해야 하는데 말이다. 이 무슨 오쿠다 히데오스러운 전개란 말인가.

이 작가의 3부작을 다 보려면 '무지갯빛 트로츠키'를 구해야 하는데 가운데 한 권이 품절이란다. 이걸 어쩌나. 일본작가의 눈에서 상당히 이상적이고도 왜곡된 역사드라마가 나왔다고 생각하는 희한한 전개가 눈에 거슬리기도 하고, 일면 그나마 극우왜구들보단 낫다고 생각하게 하는 부분도 있다. 다만 결국 이 판타지는 좀더 온건하고 이상적인 버전의 대동아공영권이나 아시아공조론이 아닌가 싶다. '왕도의 개'에서도 그런 경향이 있었지만 '하늘의 혈맥'은 직접적으로 대한제국말기에서 합방까지의 시기가 주무대가 되는데 한국의 고대사를 통해 일본의 고대사를 규명하는 부분까지는 그렇다 치더라도 이걸 통해 한국=형, 일본=동생의 설정, 그러니까 대등한 입장에서의 관계를 통해 함께 세력을 이루자는 듯한 부분이 좀 거슬린다. 물론 주인공은 결국 평화론자로써 일본의 조선합병은 불의한 것이라는 결론에 이르지만 중간에 보여지는 고대사의 인식, 거기에 친일학자인 이병도를 통해 고스란히 현대한국사학계의 주류로 반영된 츠다 소우키치가 마치 양심적인 학자인양 나오는 건 정말 무리가 아닌가. 그나마 주인공을 비롯한, 당시의 일본인치고는 괜찮은 케릭터들은 일본고대사의 허구를 그대로 인정하고 한국의 역사가 왜곡되는 걸 반대하는 것으로써 작가의 역사인식이 드러나는 것 같아 다행이라고 생각한다. 아무련 건담의 작가인데 작가가 또라이라면 건담을 포기해야 하는데 작가가 제정신이라서 정말 다행이다.

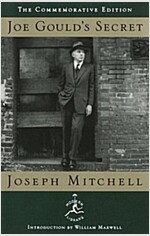

The New Yorker의 기자이자 칼럼니스트인 저자가 우연히 만난 한 보헤미안의 이야기. Gould라는 성은 Lawrence나 Clarke처럼 메이플라워시대까지 거슬러올라가는 미국의 원조성씨들 중 하나라고 하는데 이 Joe Gould란 사람은 좋은 집안에서 태어나 하버드에서 수학을 했으나 개인적인 이유로 보통의 삶을 거부하고 뉴욕에서 한 세상을 보내다가 병원에서 죽은 사람이다. 본인의 주장으로는 big history나 macro개념의 역사가 아닌 일상의 개개인들의 이야기를 모은 Oral History를 집대성하는 것이 일생의 목표였다고 하지만 그가 죽은 후에도 이 원고는 찾아이지 못했고 저저의 의견으로는 애초에 이는 존재하지 않았으며 그저 Gould의 가면이었을 것이라고 한다. 아주 오래전의 영화 'With Honors'의 모티브가 아니었을까 할 정도로 비슷한 부분이 있는 이 기인의 삶을 짧은 글로 조명한 책. 순전히 표지가 맘에 들어 산 책이고 실제로 읽은 건 아마도 구입으로부터 10년은 지난 엊그제였을 것이다. 이제는 사라진 Santa Cruz 다운타운의 Logos에서 샀고 오랫동안 책장에 들어있다가 영어책을 읽겠다는 생각에 시작된 독서였다. 특별한 감동이나 이런 건 없고, 오히려 예전에 Borders 서점이 다운타운의 가장 좋은 위치에 있던 시절 단골로 드나들면서 본 거지들이나 홈리스들이 생각날 뿐이었다. 당시 기억에 남는 사람들이 두엇 있는데 하나는 ADHD, 그리고 이외 함께 수반되는 다양한 정신적인 문제의 이상한 녀석이고 또하나는 멀리 캐나다에서부터 넘어온 자칭 John of Wood란 사람, 그리고 개중에 가장 점잖던 이름은 생각나지 않는 아저씨가 떠오른다. 책에서 그려진 Joe Gould의 여러 모습들을 보면서 이들을 비롯한 길거리사람들, 보통 Borders에서 커피한잔에 하루를 죽치며 공짜로 읽을 수 있는 잡지나 신문을 끼고 앉아있던, know-it-all의 그들의 말이 떠오르는데, 그 나름대로 즐겁게 지내던 기억이다. 당시 정겹기 그지 없던 Borders 2층의 카페에 앉아서 아래를 내려다보면서 책을 읽고 커피를 마시면서, 심지어는 무료 와이파이도 없었던, 다시는 돌아오지 않을 그 시절의 시간이 이 책을 읽는 내내 아른거렸다. 한국에 소개될 정도로 유명한 책도 아닌 것 같고 영화로 2000년에 나왔는데 별로 알려진 바가 없으니, 이 글을 읽는 이가 이 책을 접하는 건 이번의 페이퍼가 거의 유일한 경로가 될 것 같다.

차를 찾았고, 다행이 매끈하게 고쳐졌다. 하지만 밀린 오늘의 일은 고스란히 내일의 업무와 함께 쌓였으니...괴롭기 짝이 없다...