-

-

어두워진다는 것 ㅣ 창비시선 205

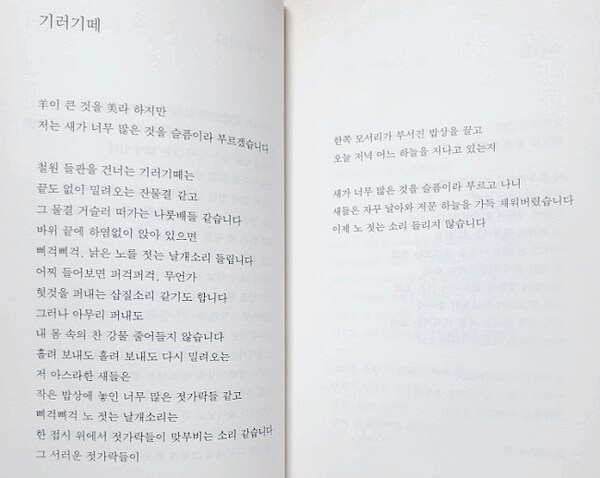

나희덕 지음 / 창비 / 2001년 4월

평점 :

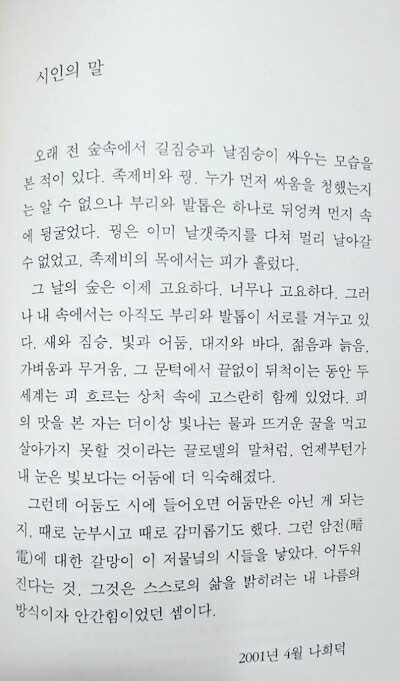

‘어두워진다’는 것과 ‘어두워지겠다’는 것은 말 그대로 다르다. ‘어두워진다’는 말이 현재 진행을 보는 관찰의 자세라면 ‘어두워지겠다’는 말은 앞으로의 방향 또는 결의까지 담고 있다. ‘어두워진다는 것’의 의미는 동명의 시도 있지만 이 네 번째 시집에 실린 시인의 자서가 가장 명확한 설명을 담고 있다.

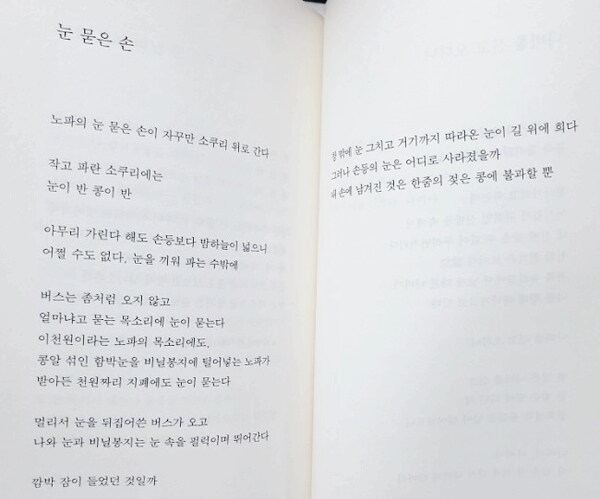

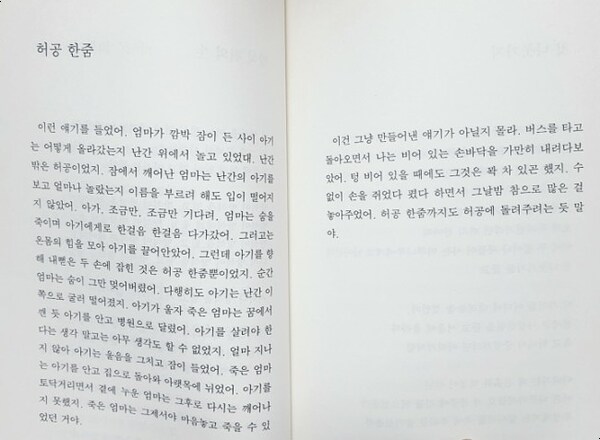

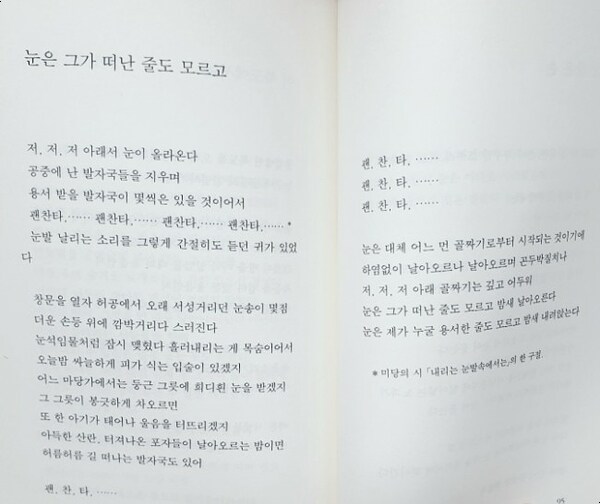

양립되어 보이는 두 성질이 사실은 상관 관계이자 본질을 더 밝혀주는 역할이라는 뜻을 전한다. 삶 속에 깃든 명암(明暗)과 들리지 않는 소리까지 집중하며 암전(暗電)을 읽어내겠다는 시인의 방식과 의지는 분열된 자기모멸로 향하지 않고, 쉽사리 초월로 향하지도 않으며, 시간의 흐름처럼 엄격하다. 계절의 순환, 생로병사, 희로애락 속에 있으면서 그 흐름을 단단히 의식하고 있는 시인의 시선을 이렇게 한데 묶으면 그래서 슬픈지 모르겠다. 상처 아닌 것이 없으니 神도 들킬 것만 같다.

이 세계는 "이만하면 세상을 다 채울 만하다 싶은 꼭 그런 때가 초록에게"(「小滿」) 있고, "제 빛남의 무게 만으로 하늘의 구멍을 막고 있던 별들"(「일곱 살 때의 독서」)도 있으며, "검은 빛으로 빨아들인 몇 개의 풍경"(「음계와 계단」)으로 음을 울리는 피아노도 있어 "여기에 대보고 저기에도 대보지만 참 알 수 없"(「흔적」)는 것 투성이라 나의 찢김을 바라보는 시간이 길다. 봄도 겨울도 아닌, 행복도 불행도 분간 없이 섞여 있는 것 같은 어지러운 때, 시인 자신뿐 아니라 타인에게도 반성의 시간을 마련하는 시는 아무리 오랜 시간이 지나도 반갑다. "새들은 무슨 힘으로 날아가는지 알 수 없"(「돌로 된 잎사귀」)지만, "흩어지는 잔디씨에도 그림자가 있다"(「그림자」)는 것을 알고, "열매의 자리마다 비어 있는 허공이 열매보다 더 무거울 것"(「사과밭을 지나며」)이라 보는 시인이라 ‘완성’이나 ‘결말’을 안다고 말하지 않아도 겸손하고 현명하다.