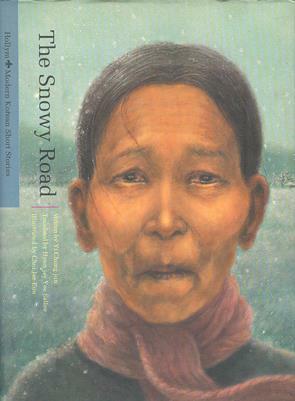

제목 : 눈길 The Snowy Road, 2004

지음 : 이청준

그림 : 최재은

펴냄 : 한림출판사

작성 : 2014.02.16.

“제 점수는요.”

-즉흥 감상-

네?! 감히 이청준님 작품에다가 점수타령을 하다니! 팬의 입장에서 용서할 수 없다구요? 으흠. 간추림을 시작하기도 전에 보여주시는 뜨거운 관심, 감사합니다. 아무튼, 위의 즉흥 감상은 이야기를 향한 것이 아니라 책의 구성에 대한 저의 느낌을 적은 것이니, 오해가 없었으면 하는데요. 내용은 다음과 같겠습니다.

점심을 먹다말고 내일 아침에 다시 도시로 돌아가겠다는 아들의 말에 놀라는 아내와 어머니가 있었습니다. 그래도 차마 가지 말라는 말을 못하는 어머니에 대해, 아들은 ‘빚이 없음’을 속으로 곱씹는데요. 그런 묘한 긴장감이 도는 분위기에, 아내는 남편과 시어머니 사이에 있었던 지난 일에 대해 대화를 시도하는데…….

네? 이거 스릴러나 미스터리냐구요? 간추림에서 그런 느낌이 들었다는 것은, 제가 그동안 그쪽 장르의 작품들을 많이 만나 감상문을 적어왔다는 것을 암시할 수도 있겠군요. 아무튼, 이 작품은 전혀 그런 내용이 아닌, 어미와 자식 간의 암묵적인 사랑과 증오를 조심스럽게 풀어 나가고 있었습니다. 그러니 궁금하신 분들은 직접 책으로 만나시어 감상과 생각의 시간을 가져주셨으면 하는군요.

내용만 보면 단편소설에 해당하지만 표시된 것만 149쪽으로, 딱딱한 표지와 함께 작으면서도 제법 무게감이 느끼지는 책이었습니다. 네? 아아. ‘내용만 보면 단편’이라는 말에 대한 해명이 필요하시다구요? 그게 말입니다. 이 책을 만나보신 분들 중에 영문이 적힌 표지에 이어 무심결에 펼친 면에서 영어가 나와 움찔 하신 분들이 있을 것이라 감히 장담하는데요. 내용의 반은 영어로, 남은 반은 지면을 가득 채우는 그림과 한글로 구성되어있었습니다. 그리고 이런 구성에서 위의 즉흥 감상을 적게 된 것인데요. 뭐랄까요? 정말 읽기 힘들었습니다. 영어와 한글이 페이지마다 번갈아가며 펼쳐지는 구성에 적응되신 분들은 모르겠지만, 개인적으로는 반은 영문으로 반은 원서인 한글로 구획을 나눴으면 했습니다. 아니면 번역과 한글이 교차가 되더라도 왼쪽 면은 한글로 오른쪽 면은 영어로 하는 방법으로 분량을 일정하게 구성해도 좋았을 것인데요. 한창 집중에서 읽다가 이어지는 부분에서 영어가 튀어나오며 흐름이 끊어지자, 몇 번이나 다시 읽었는지 모르겠습니다! 크핫핫핫핫핫핫!!

투정과 흥분을 진정시키고 손가락의 춤을 이어봅니다. 그리고 다음 질문에 대해 생각의 시간을 가져볼까 하는데요. 이 이야기의 제목인 ‘눈길’이 상징하는 것은 무엇인가에 대함입니다. 제 기록을 읽어주시는 분들은 제목을 처음 보는 순간 무엇을 떠올리셨을까나요? 최근에 화제가 되고 있는 애니메이션 ‘겨울 왕국’? 아니면 작가가 이청준이라고 하니 ‘서편제 시리즈의 또 다른 이야기’? 그것도 아니라면 대자연을 배경으로 펼치는 부모와 자식 간의 애절한 사랑이야기? 저는 열림원 출판사본의 단편집을 통해 먼저 내용을 알게 되었다보니 상상력을 발동할 여유가 없었는데요. 비록 감상문을 적지 않았었지만 ‘눈과 관련된 한국의 한이 어린 이야기’로 예상했던 기억이 있습니다. 저에게 이청준이라는 분은 ‘한恨’을 먼저 떠올리게 하기 때문인데요. 이밖에도 다른 의견 있으시면 감사히 받겠습니다.

그럼 책이 왜 한글과 영문으로 구성되어져있는지 알려달라구요? 본문이 시작되기 전에 적어있기도 하지만 ‘우리의 ‘한글’과 더불어 세계인과 소통할 수 있는 ‘영어’와의 이중주를 통해 세계의 무대 위에 서서 우리의 이야기를 시작하고자 합니다.’라고 되어있습니다. 그러고 보니 수많은 작품들이 번역 출판되어 서점가에 자리하고 있는데, 우리의 작품은 과연 얼마나 외국어로 번역되어 세계로 나가고 있을까요? 이 부분에 대해서도 답을 알고계시는 분 있으면 살짝 알려주시기 바랍니다.

그럼, 도서 ‘캐릭터 공작소-베스트셀러 작가 오슨 스콧 카드의 소설 창작 노트 Elements of fiction writing: Characters&Viewpoint, 2010’를 마저 읽어보겠다는 것으로 이번 기록은 여기서 마칠까 하는데요. 저는 살짝 감기몸살인거 같은데, 다른 분들은 괜찮으신 가 모르겠습니다.

TEXT No. 2169

★