독서가는 장서가가 될 수 밖에 없고, 장서가는 독서가가 될 수 밖에 없다. 그러나 책에 대한 집착이 남다른 사람들도 꽤 있는 것같다.

개인집에 있는 장서가 1만 권을 넘어서 10만 권, 20만 권에 이르는 장서가의 이야기가 흥미롭지만 과연 그 책의 몇 %를 읽었을까 하는 생각에

이르게 되면 이것도 병이 아닐까 하는 생각이 들 정도이다.

책은 인간을 위해서 존재하는 것이건만, 책에 눌려서 산다면 그건 아니지 하는 생각이 들기도 한다.

이 책의 저자인 '오카자키 다케시'는 서평을 중심으로 다양한 집필활동을 하고 있다. 그렇기에 책이 많이 필요하기는 하겠지만, 글을 쓰다가

필요한 부분을 읽기 위해서 책을 찾다가 포기하고, 새로 책을 산 경험이 많았다고 하니, 그의 이런 모습이 책사랑인지, 책집착인지 헷갈릴

정도이다.

나도 어느 정도의 책을 보유하고 있기는 하지만, 그 책들은 대부분 읽은 책들이고 아직 읽지 않은 책은 한 20여 권이 될 것이다. 그러나

읽은 책들도 한 번 이상 읽을 기회가 오지는 않는다. 새로운 책들에 밀려서 꼭 다시 읽고 싶다는 생각을 가진 책들도 다수 있지만, 그냥 책장을

장식하는 장식품이 되고 만다.

책을 잘 정리하면 그것만큼 아름다운 인테리어도 없을 것 같다는 생각을 가끔은 해 본다.

그런데 책을 버려야 했던 적도 있으니, 그건 새로운 환경으로의 전환이 있었던 때이다. 결혼을 하면서 성장한 집을 떠나 올 때에 꼭 필요한

책들만을 골라 가지고 왔다. 그리고 2번의 이사를 하면서 아끼고 아끼던 책들 중의 일부를 버려야 했다. 책을 둘 공간이 부족하여 베란다에 내

놓았던 책장에 꽂혀 있던 책들이 누렇게 변색을 해서 그 책들은 아낌없이 아파트 쓰레기통으로 보내졌다.

그런데도 이사짐의 상당부분을 차지한 책들이 애물단지처럼 느껴졌다. 책장 정리를 하면서 하느라고 분류를 했는데도 어딘지 그 자리가 그 책이

있어야 할 자리가 아니라고 생각해서 뺏다 꼈다를 여러 차례하기도 했다. 장서가들에 비하면 장서라고 할 수도 없는 책들.

그러나 제자리를 찾은 책들은 가끔은 필요해서 뒤적여 보기도 하지만 그래도 여전히 장식품에 지나지 않는다.

<장서의 괴로움>에 나오는 이야기들은 책의 무게를 이기지 못하여 집이 무너지기도 하고, 무너질 위기에 처하여 집주인으로부터 싫은

소리를 듣기도 하고, 심지어는 방바닥이 뚫여서 아래층으로 책과 함께 떨어진 이야기까지 믿기지 않는 이야기들이다.

장서의 괴로움을 덜 수 있는 수단은 헌책방에 파는 방법이 있는데, 얼마나 책이 많으면 한 번에 1천권, 2천권씩을 파는 장서가들이 있다.

헌책방 주인들의 책 매입에 얽힌 다양한 사람들의 이야기는 장서가들의 애환이 담겨 있기도 하다.

많은 책을 한꺼번에 헌책방에 팔고 곧 다시 헌책방에 가서 다시 팔았던 책을 다시 사는 장서가의 이야기도 있다.

그런데 이 책의 저자가 서평쓰는 일을 주로 하기 때문인지, 일본작가와 일본도서에 관한 이야기가 주를 이룬다. 일본작가라면 열 손가락으로

꼽아도 남을 정도로 현재 일본 문단에서 활동하는 몇 몇 작가 밖에 모르니 책을 읽는데 이런 내용이 걸림돌이 된다. 그러나 이건 일본 문학에 대한

다양한 지식을 얻을 수 있는 기회이기도 하다.

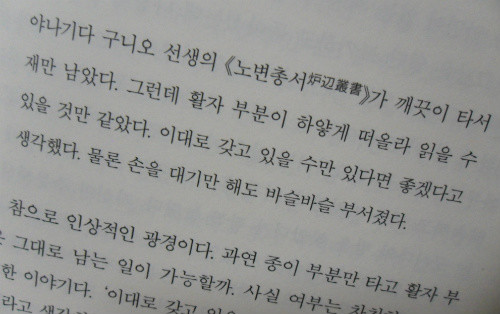

책하면 부정적인 면에서 떠오르는 인물이 진시황제이다. 분서갱유를 단행하였으니, 활활 타오르는 책들을 보면서 그 시대의 학자들은 어떤 생각을

했을까?

장서가에게도 집이 불탈 때에 가장 먼저 떠오른 것이 장서이니, 2차세계대전 중에 공습으로 인하여 또는 화재로 인하여 본의 아니게 책을 태워

버린 사람들의 이야기.

책이 불 타버린 후의 심경.... 책을 사랑하는 사람이라면 책이 구겨지는 것도 아까운 마음이니...

" 내게 책이 한 권도 없는 것은 있을 수 없는 일이었다. 하지만 그것이 현실로

나타났다. 미국의 소이탄이 하룻밤 사이에 책 수 천 권을 불태웠다. 책이 한 권도 없다는 것은 얼마나 불안하고 공허한 일인가. 책이 한 권도

없는 환경에 처해 보지 않고서는 상상할 수 없으리라. " (p. 107)

장서가들의 걱정 중의 하나는 집에 불이 난다면 책이 모두 불타 버릴 것이라는 생각이라니...

" 추억이 밴 책이 불타 버린다는 건 그 추억도 함께 불타버림을 뜻한다. 이 말이

아니꼽게 들린다면 책을 향한 뜨거운 애착이 없어서다. " (p. 110)

<장서의 괴로움>을 읽으면서 그렇다면 집에 어느 정도의 책이 있으면 쾌적할까 하는 생각을 가지게 될 것이다. 이 책의

10장 소제목은 '적당한 장서량은 5백 권" 인데, 물론 사람에 따라서 독서량에 따라서 다르겠지만 5백 권이란 장서는 적당하다고 하기에는 많을

수도 있고, 적을 수도 있다.

장서가들은 요즘의 전자서적에 대해서 어떤 반응을 보일까.

" 전자서적 - 전자 콘텐치이지 책은 아니다" 라는 생각을

보인다.

" '전자서적'은 '책'이 아니라 미래를 향한 완전히 새로운 미디어다. 종이책을 그대로

전자화한다고 새로운 미디어가 되는 건 아니므로, 그 나름대로 친숙해지기 쉬운 명칭이 필요하지 않을까. 물론 '전자서적'으로의 흐름을 부정할 수는

없다. (...) 다만 지금은 그것을 시도해보고 싶지 않다. (...) 마치 나 자신이 사라져 버리는 기분이 들어서다. 종이책을 향한 못 말리는

나의 애착을 '패배자의 투정'이라 해도 어쩔 수 없다. " (p.p. 182~183)

때로는 책날에 손을 베어가면서 읽는 종이책, 오래되어서 누렇게 변색했지만 오래된 종이 냄새를 맡으며 읽는 종이책. 아직은 종이책에 대한

낭만을 버리고 싶지는 않은 것이 나의 생각이기도 하다.

어쩌면 책을 기피하는 대중들은 '장서의 괴로움'이란 말 자체를 이해하지 못할 지도 모른다.

어떤 기관에서 조사한 '당신은 작년에 몇 권의 책을 읽었습니까'라는 질문에 '1년에

1권~5권'이라고 답한 사람이 45%라고 하니, 그들에게는 이런 주제 자체가 쓸데없는 것이 아닐까.

저자는 2007년에 <독서의 기술>이란 책을 출간했는데, 이 책은 독서술에 관한 이야기이고, 그 책의 2탄에 해당하는

<장서의 괴로움>은 장서술에 관한 이야기이다.