[헌 책이 내게 말을 걸어 왔다]를 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

[헌 책이 내게 말을 걸어 왔다]를 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

-

-

헌책이 내게 말을 걸어왔다 - 어느 책방에 머물러 있던 청춘의 글씨들

윤성근 엮음 / 큐리어스(Qrious) / 2013년 7월

평점 :

절판

예전에는 헌책방이 동네마다 있어서 한 학년이 끝나는 2월이 되면 한 해 동안 사용했던 교과서와 참고서를 모아서 헌책방에 팔았다. 헌책방 주인은 가지고 간 책들을 이리 저리 살펴보고는 깨끗한 책, 많이 팔리는 책이 있으면 값을 많이 쳐 주었지만, 그렇지 않으면 헐값에 헌책을 샀다. 그당시에는 초등학교에 다니는 학생 중에는 돈이 없어서 남이 쓰던 헌 교과서를 구해서 사용하던 아이들도 있던 시대였다.

헌책방에 책을 팔아서 번 돈으로는 그동안 읽고 싶었던 세계문학 전집 중에서 한 두 권을 서점에서 구입하여 오곤 했는데, 그때의 그 기분은 참 좋았다.

그러나 지금은 헌책방이 그리 많지는 않다. 유명한 헌책방 거리가 있기는 하지만, 재미 삼아 몇 번 가보기는 했지만, 그곳에서 어떤 책을 구입한 적은 없다.

요즘은 주로 인터넷 서점을 이용해서 책을 사기때문에 동네 책방들이나 대학가 유명 서점들도 서서히 사라져 가고 있다.

<헌책이 내게 말을 걸어왔다>는 몇 년전에 우연히 읽게 된 <이상한 나라의 헌책방/ 윤성근ㅣ이매지니 2009>의 저자가 쓴 책이다.

이 책의 저자인 윤성근은 젠틀 매드니스 (Gentle Madness), 즉 책에 미쳤다는 말을 들을 정도로 어린 시절부터 책과의 남다른 인연을 쌓았는데, 다니던 컴퓨터 회사를 그만두고, 출판사와 헌책방 직원을 일하다가 약 7년 전부터 '이상한 헌책방'을 운영하고 있다. 그런데, 헌책방이라고 모든 책을 파는 것은 아니다.

파는 책과 팔지 않는 책이 있다.

교과서, 참고서, 수험서, 학습교재, 어린이 전집, 유야용 책, 자기계발서, 처세술, 돈버는 책, 대중소설, 로맨스 소설은 팔지 않는단다.

그가 읽은 책중에서 권할 만한 책만을 판다. 그래서 '이상한 나라의 헌책방'이다.

그의 헌책방에는 이렇게 모여진 책들이 있는데, 그 책들을 모두 꼼꼼히 살펴보는 그의 눈에는 헌책 속에 담겨 있는 손글씨가 들어오게 된다.

그건 책주인들이 책을 구입할 당시에 책의 첫 장에 남겨 놓은 어떤 서점에서 몇 월, 몇 일에 구입했는지, 그리고 그때의 생각들, 자신의 이름들이 적혀 있는 경우고 있고, 책 선물을 주면서 누구에게 어떤 이유를 책을 선물하는지를 써 놓은 글들이다.

나도 지금은 책을 구입하면 아무런 흔적없이 깨끗하게 읽지만, 언제까지인지는 알 수 없으나 책을 사게 되면 꼭 날짜를 기록해 놓았었다. 그리고 책선물을 줄 때에도 몇 문장의 글을 책의 첫 장에 남겼던 기억이 있다.

아마도 그당시에는 책을 산다는 것이 지금 보다는 경제적으로 부담스럽기도 했을 것이고, 책의 귀중함을 더 느꼈기 때문이 아닐까.

어떤 이는 '이틀치 밥값으로 책을 샀다.'는 책 속에 남기기도 했다.

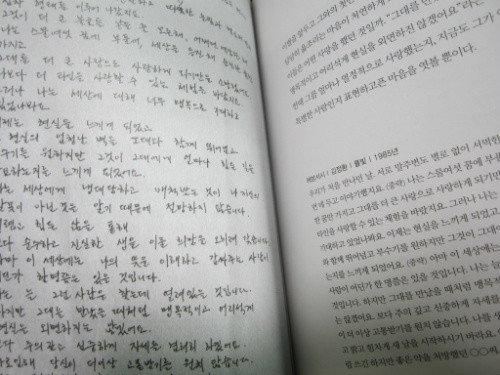

이 책은 그동안 저자가 모은 헌책 속에 담긴 손글씨와 그 내용을 사진을 찍어 올리고, 그 당시의 이야기을 엮은 책인데, 책 속의 사람들은 대부분 80년대에서 90년대에 청춘의 순간을 보낸 이들이다.

암울한 시대였지만 그 속에서 책을 읽으면서 희망을 찾았던 사람들, 연인과의 사랑을, 이별의 순간을 맞았던 사람들. 시대에 대한 고뇌를 가지고 있었던 사람들.

그들은 책 속에 단 몇 줄의 문장을, 또는 깨알같은 글씨로 빼곡하게 자신의 생각을 담아 놓기도 했는데, 그 문장들은 그들의 그당시의 가장 절실한 마음의 표현이 아닐까 하는 생각을 가지게 된다.

소개되는 손글씨들은 빼뚤빼뚤한 악필도 있지만, 대부분은 책과 함께 오래도록 남아 있을 것이라고 생각했기에 정성이 가득 담긴 손글씨들이다.

간혹은 책갈피 속에서 한 장의 편지가 발견되기도 하고, 행운의 상징인 네잎 클로버가 곱게 말라 있기도 하다.

책을 읽다가 발견한 '도서관 대출표' - 그건 내 추억 속의 한 부분이기도 하다. 처음 중학교에 들어가서 드나들게 된 도서관에는 책마다 맨 뒷장에 '도서관 대출표'가 붙어 있었는데, 대출표에는 이 책은 누가 언제 대출받았고, 언제 반납했는지가 사서의 손글씨로 쓰여 있었다.

읽고 싶은 책을 사서에게 가져 가면 '도서관 대출표'에는 내 이름이 올라가고, 그 표는 사서가 가지고 있다가 책을 대출한 사람이 반납하면 책 속의 봉투 속에 '도서관 대출표'가 다시 담기던 시스템이다.

이 사진을 보니 얼마나 반가운지, 내 추억 속의 한 장면이 떠오른다.

종로서적을 비롯한 대형 서점앞이 친구들과의 약속 장소였고, 그때마다 조금 일찍 가서 서점을 둘러 보던 그 시절이 그리워진다. 책 속의 한 문장이 바로 내 마음과 너무도 닮았다.

" 서울은 디자인했다고, 더 멋있어졌다고 하지만 내겐 여전히 종로서적과 빠이롯트 앞에서 전화기도 없이 친구를 기다리던 그때의 종로가 더 멋있게 느껴진다. " (p. 183)

그래서 이 책은 내 청춘의 어떤 단면들이 떠오르는 그런 책이다. 요즘 청춘들에게는 좀 낯설게 느껴지는 풍경일지도 모르겠으나, 누구나 한 번 일독하면 어떨까 하는 생각이 든다.

< 알라딘 공식 신간평가단의 투표를 통해 선정된 우수 도서를 출판사로부터 제공 받아 읽고 쓴 리뷰입니다>