[이야기를 만드는 기계]를 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

[이야기를 만드는 기계]를 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

-

-

이야기를 만드는 기계

김진송 지음 / 난다 / 2012년 12월

평점 :

나무토막을 깎고 다듬어서 만든 목물, 그 목물을 다른 목물과 연결을 하니 멋진 장면이 연출된다. 아니 그 목물들은 홀로 있어도 멋있다.

술을 마시는 할아버지, 잠을 자는 아이, 그 아이를 들여다 보는 해골, 거미, 의자, 강아지, 새끼 새에게 벌레를 물어다 주는 어미새, 사다리를 타고 보름달에 오르는 사람....

충분히 이 목물들은 홀로 있어도, 함께 있어도 한 편의 이야기가 만들어 질 수 있다.

그래서 이 책을 펼치면 빙그레 미소가 떠오른다. 아마도 독자들은 자신의 추억 속의 한 장면이 떠오르기도 할 것이다.

아들이 어릴 때에 레고를 가지고 놀았다. 레코는 그 종류가 다양하여서 얼마든지 가지고 노는 아이들의 상상력을 발휘해서 새로운 창조물을 만들어 낼 수 있는 장난감이다.

똑같은 레고 상품이라고 하더라도 누가 만드느냐에 따라서, 언제 만드느나에 따라서, 어떤 생각을 하면서 만드느냐에 따라서 새로운 장면이 연출된다. 그런데, 아들은 거기에 만족하지 않고, 장난감 통에 있는 다른 장난감들을 함께 배열하면서 놀고 있었다. 그리고 자신이 왜 그 장난감을 그곳에 배열하였는가를 이야기하면서 놀았다. 문득, 그 장면이 떠올랐다.

이 책의 저자인 작가이자 목수인 김진송도 아들처럼 나무토막을 다듬으면서 이야기를 생각하였을 것이다. 페트롤리우무스의 전설을 떠올리면서, 로봇아이를 생각하면서 작업을 하기도 했고, 개와 의자를 보면서 개를 닮은 의자를 만들기도 했을 것이다.

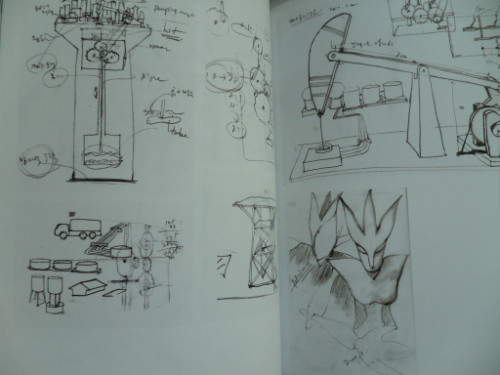

움직이는 목물을 만들기 위해서는 톱니바퀴를 몇 개를 달아야 할 것인지, 톱니바퀴의 크기는 어떻게 해야 할지, 어디에 달아야 할 것인지, 세밀하게 계산한 설계도와 제작과정이 목수의 생각을 엿볼 수 있게 해준다.

갑자기 이런 생각이 스쳐간다. 작가이자 목수인 저자는 어떤 이야기를 만들기 위해 목물을 다듬었을까, 아니면 목물을 만들어 놓고 이야기를 생각했을까? 물론, 그 순서가 무슨 상관이 있으랴.

작가의 이야기가 있어서, 목수의 예술작품이 있어서 좋기만 한데....

이야기를 만드는 것과 목물 작품을 만드는 것은 너무도 닮아 있다. 이야기는 말을 엮어서 하나의 작품이 되는 것이고, 목물은 부분 부품이 모여서 작품이 탄생하는 것이다.

톱니바퀴가 물려서 기계가 만들어지고, 그것은 곧 작품이 된다.

저자는 그가 만든 목물들을 '이야기를 만드는 기계'라고 표현한다. 목수에겐 목물을 만드는 것이 이야기의 시간을 이미지의 시간으로 바꾸는 일이었던 것이다.

글로 가득찬 책들이 말하지 못했던 그 부분들을 이미지로 가득 채우고 싶었던 것이다. 그렇다면 그 일을 이야기를 만드는 기계가 하였을까?

이야기를 만드는 것은 기계장치가 한 것이 아니라, 사람이 하는 일이라는 것이다.

그런 건 아무래도 좋다. 나는 이 책을 보면서 내 나름대로의 이야기를 만들고 싶다.

책표지의 순하디 순한 강아지의 얼굴을 보면서 우리집 강아지의 이야기를 만들어내고 싶어진다. 동물병원에서 누군가의 집으로 팔려간 강아지가 이 집, 저 집을 거쳐서 새로운 주인을 만나고, 그곳에 적응해가는 이야기를, 작은 두 눈망울은 언젠지도 생각나지 않는 흘러간 시간 속에서 엄마 개의 젖을 먹고, 형제자매끼리 물고 뜯던 그 시절을 그리워 하는 듯한 촉축함이 묻어난다.

이야기가 있기에 추억이 있고, 이야기가 있기에 꿈이 있는 그런 이야기 속으로 잠깐 들어가 보면 어떨까?