요즘처럼 먹는 일이 힘들면서 소중한(...) 시절을 보내본 적이 없었다. 지금까지의 내 인생에서는, 감사하게도. 뉴스에 보도되는 것만큼 자극적으로 어려운 건 아니지만, 심정적으로는 전시상황만큼은 아니더라도 평상시의 마음으로 살기는 쉽지 않은 곳에서 버티는 느낌이다. 배급표 받으러 줄 서는 기분으로 서서 기다리다보면 마켓 입장이 허용되고, 그나마도 물건이 뭐 그렇게 넉넉한 것도 아니고. 사재기가 너무 심한 품목들 밑에는 품목당 1개씩만 구입 가능, 이런 딱지가 붙어 있고... 식사 때면, 아이들한테 툭하면 난 이거 좋아하는데 못 먹는 건데 같은 사치스러운 소리 하지 말라고 야단치고. 아이고, 머리야.

맛을 생각하면서 음식을 먹기보다 생존을 위해 먹는다는 의미가 더 부각되는 요즘에 더 생각나는 글이다. 히라마쓰 요코의 글은 눈으로 읽다 보면, 먹은 것도 아닌데 글따라 맛이 당겨올라와 입 안에 머무르는 신묘한 체험을 하게 한다. 이건, 정말 먹는 일을 사랑하고 맛있는 걸 좋아하는 사람이 아니면 쓸 수 없는 글이다. 다이어터라면 히라마쓰 요코의 책은 금서다.

히라마쓰 요코보다는 좀 더 가볍고, 댄디한 느낌의 글을 쓰는 작가. 사실에 근거한 배경지식을 얻는 용도로 읽으면 안 된다. 재기발랄한 상상을 구경하고 읽고 깔깔 웃기에 딱 좋다. 책이라도 덜 무겁고 즐겁게 읽고 싶은 요즘엔 딱이랄까.

최근의 아만다와 미스터 라떼, 그리고 그들의 자녀들의 사진을 우연히 봤다. 미스터 라떼를 기억하지 못하고 있었는데, 그 사진 밑에 누군가가 미스터 라떼, 당신이 이렇게 나이가 들다니! 우리가 나이를 먹었군요... 라고 댓글을 단 걸 보고 순식간에 이 책이 기억났다. 아, 정말 유쾌하게 순식간에 읽을 수 있는 책이다. 실존 인물들의 이야기라서 더 그럴수도.

몰리의 책도 아만다의 책과 비슷하지만 조금 다른 면이 있는데, 아만다에 비해 몰리는 자신의 인생 전반부를 그녀의 인생과 얽힌 음식들과 엮어 회고한다. 너무 가볍지는 않고, 그렇다고 또 너무 진지한 것은 아니고. 적당히 무게중심을 잘 잡고 있는 유쾌한 책. 몰리의 책은 더 있는데 번역돼 나온 건 이것밖에 없는 듯.

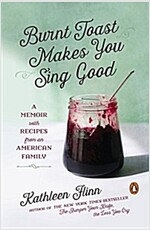

몰리의 책처럼 지향하는 바는 비슷한데(인생 전체를 본인과 가족의 추억 속의 음식들과 함께 기억하고 돌이켜보는), 조금 더 진중하다. 짠하고, 마음 아프고, 박장대소하게 되고, 그녀가 쓰면서 울었을 것 같은 대목에서 같이 훌쩍거리게 되고. 캐슬린의 책 속에서 등장하는 가족들이 얼마나 생생하게 그려졌는지 마치 실제 옆집 사는 이웃 같기도 하다. 이 책이 우리나라에도 번역됐으면 좋겠다. 일일이 사전 찾아보기 귀찮아서, 대충 아 그렇구나- 하고 넘어간 대목들의 디테일 (특히 대공황 시절(이었던가?) 관련해서 -_- ...)이 궁금하기도 하고.