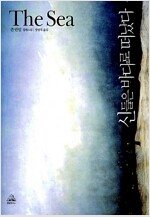

올해 11월이면 독서록을 기록한지 20년이 된다. 그 책들 중에서 기억에 남는 책이 뭐냐고 묻는다면 바로 대답이 튀어나올 것 같지만 의외로 어려운 질문이다. 내 인생의 책이라고 정해둔 책은 있지만 갈수록 기억력은 퇴화되고 감동도 희미해진다. 그럼에도 어떤 책 제목을 들었을 때 너무 좋았다고 바로 대답할 수 있는 책이 있는데 2005년 부커상 수상작인 존 밴빌의 『신들은 바다로 떠났다』가 그렇다.

묘사가 좋았던 책이고 내용이 세세하게 기억나진 않지만 주인공이 어릴적 추억이 묻은 바닷가에서의 회상장면은 아직도 내 머릿속에 희미하게 남아 있을 정도다. 9년 전에 읽은 책임에도 이러한데 안타깝게도 이 책은 국내에 출간되고 나서 절판되었다. 그게 내내 아쉬웠다. 이 책을 좀 더 많은 사람들이 읽어줬으면 했는데 그렇게 사라져버린 것이 아쉽고 아쉬웠다.

이런 추억이 있는 책인데 문학동네 출판사에서 이 책이 재출간 될 예정이며 독자모니터를 부탁해 왔을 때 나의 심정이 어땠겠는가! 거짓말이 아니라 정말 소름이 쫙쫙 돋았다. 내가 좋아하는 책이고, 정말 감명 깊게 읽은 책이며, 아직도 소장하고 있는 책인데 재출간에다 독자모니터라니! 흔쾌히 하겠다고 했다. 별 도움은 안 되겠지만 오히려 이 책을 먼저 만날 수 있고 재출간이 된다니 내가 더 영광이라고 말이다.

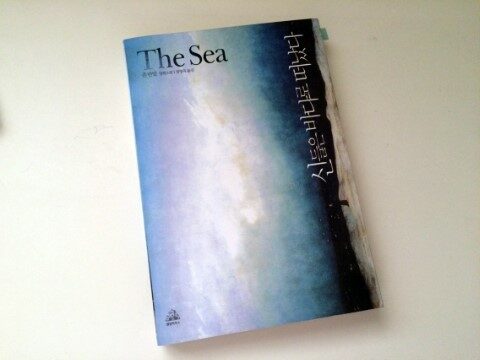

국내에 2007년 5월에 출간된 책이다. 책을 촤르르 넘기면서 코를 들이대면 이 소설을 읽었을 당시의 기억이 되살아나는 듯하다. 그만큼 나에게는 너무 좋았던 책이다. 아내를 잃은 노년의 주인공이 아픈 기억이 있는 바닷가에서 회상을 하는, 가슴이 저릿저릿하는 내용임에도 왜 그렇게 좋았는지 모르겠다.

하지만 그리 두꺼운 책이 아님에도 쉽게 책장이 넘어가는 책은 아니다. 정말 고요한 시간에, 이 세상에 나와 이 책 뿐인 것처럼 마주하고 있으면 온 몸으로 스며든다. 그렇게 천천히, 함께 할 때 진가를 발휘하는 책이다.

부끄럽지만 2007년에 내가 쓴 리뷰는 이렇다.

http://blog.aladin.co.kr/ssdrum/1339646

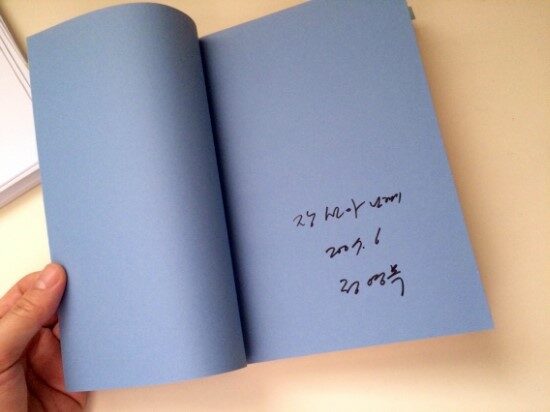

무심코 책장을 넘기다 이걸 발견하고 깜짝 놀랐다. 정영목 쌤의 사인이 있었던가? 그것도 내 이름까지 직접 써서?

기억이 없었다. 설마 내가 못 봤나? 아님 잊고 있었나?

독자모니터를 처음 의뢰 받았던 순간처럼 머리끝이 찌릿해졌다. 아마 이 책을 보내준 편집자 분이 정영목 쌤에게 부탁해서 사인까지 받아준 모양이다. 이걸 못 봤던지, 기억 못하고 있던지 간에 지금 보니 감동이 밀려왔다. 아, 정말 이런 느낌 좋다.

10년 전에는 책을 구겨서 보는 건 물론, 상하거나 얼룩이 묻는 것도 극도로 싫어하면서 읽던 터라(지금도 여전하지만 많이 유해졌다. ㅋ) 띠지도 소중하게 보관했는데 내 실수로 뜯긴 띠지가 저 정도면 버렸을텐데 이 책은 좋아해서인지 테이프로 붙여서 보관하고 있었다. 저것도 웃음이 난다. 지금은 띠지가 상하면 바로 다 버려버리는데...!

어제 도착한 원고를 아이가 잠들자마자 읽었다. 읽기 시작한 시간이 저녁 11시가 넘는 시간이었는데 하루종일 아이보고 저녁 먹고 아이까지 업고 스타벅스 다녀온 터라 피곤했다. 조금 읽다가 나도 모르게 깜박 잠이 들었는데 곁에 자던 아이가 우는 바람에 벌떡 잠이 깼다. 아이를 다시 재우고 나니 정신이 말똥해졌다. 다시 읽을 수 있을 것 같아서 펼쳤는데 처음의 피곤함은 싹 가셔버렸다. 그래서 70쪽까지 읽고 나니 새벽 3시였다. 집중도 잘 되고 소설에 깊게 이입되어서 더 읽고 싶었는데 감기에 걸린 둘째가 계속 칭얼거려서 어쩔 수 없이 덮고 잤다. 역시나 아침에 깼을 땐 수면부족으로 큰 애한테 짜증을 내고 말았지만 미안하다고 사과했으니 딸래미가 이해해줄까? 이 책이 너무 좋은데 어떡하라고! 미안하다 딸래미! 오늘은 짜증 안낼게~! ㅋ