사진을 잘 못 찍는데 언니를 위해 찍어 보낸다는 커밍아웃과 함께 그녀의 사진이 카톡으로 날라져왔다. 홀로 통도사 홍매화를 보러갔는데 홍매화는 스르르 지고 없고 청매화 몽우리들만 꽃 필 날을 기다리고 있다고....... 그런데 덧칠 안 된 세월의 날 것을 고스란히 담고 있는 극락보전을 다 담을 수 없노라고.

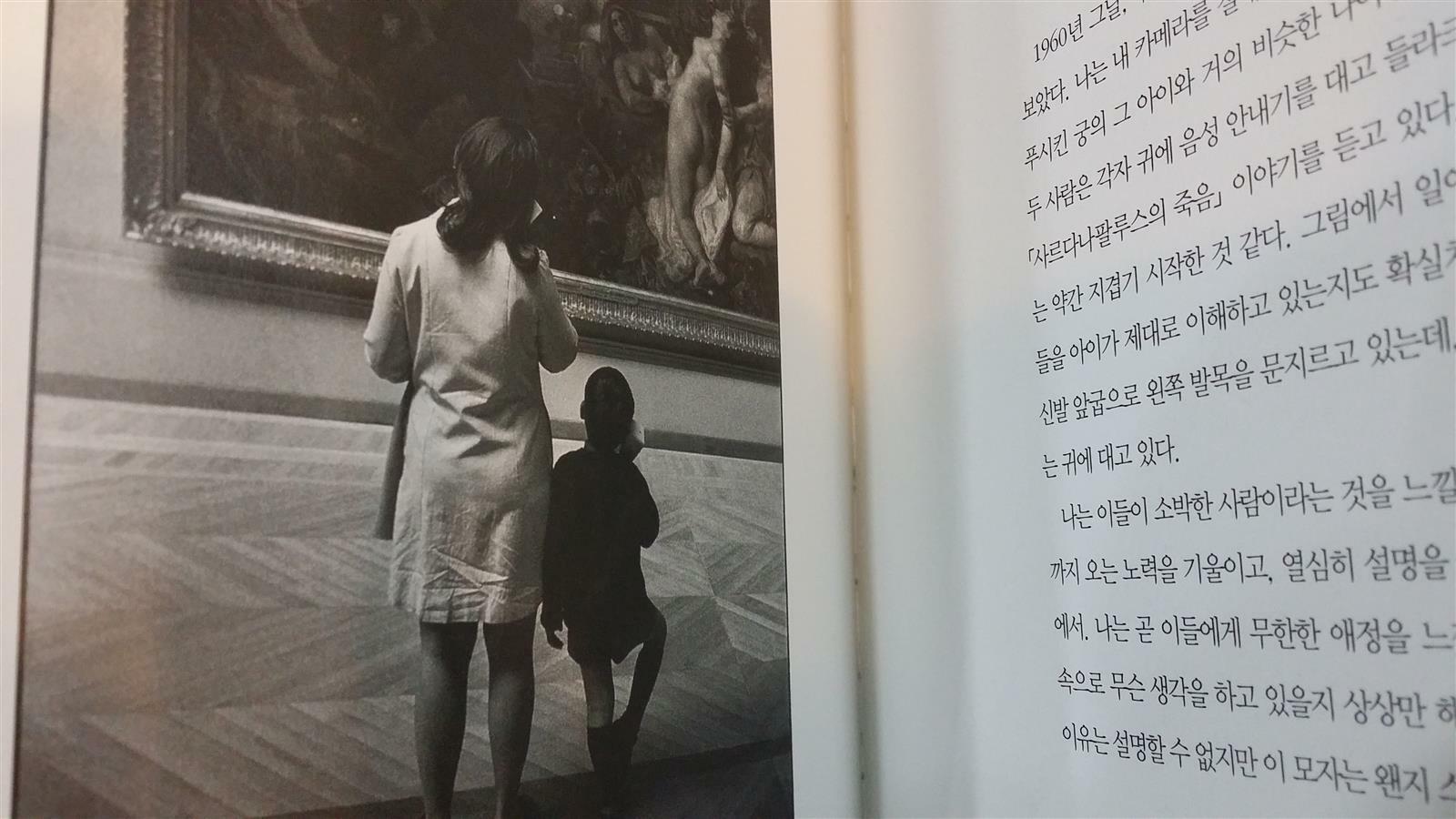

그때 난 윌리 로니스의 사진집 [그날들]을 보고 있었다. 사진 속에는 서사가 있었다. 한 세기를 고스란히 살아온 작가의 시선은 항상 사람을 향해있었고 낮은 곳, 어둠 속의 빛에 주목했다. 그 속을 헤매며 현실과 사진의 경계에서 아슬아슬한 줄타기 중에 날라져온 그녀의 사진은 뭉클했다. 사진집에서 내가 보고 읽은 것도 진실이었고, 그녀의 사진에서 담겨온 것도 진실이었던 것이다.

봄을 찾아 홀로 떠난 그녀의 심경들이 짐작되어 온 탓일지도 모르겠다. 그동안 아는 척 했다 해도 그녀의 깊고 깊은 심연의 저 밑바닥을 어찌 다 알겠는가. 그녀의 서성일 걸음과, 아마추어인 사진과, 이십세기 휴머니티의 거장의 사진들이 겹쳐 여운이 강렬했다.

보통, 나는 일어나는 것은 아무것도 바꾸지 않는다. 그저 바라보고, 기다린다. 어떤 사진이든 그냥 그 상황의 인상에 따른다. 내 순간성을 잡을 수 있는 좋은 위치만 찾으려고 애쓸 뿐이다. 실재가 더 생생한 진실 속에 드러나도록. 그것은 싯점의 쾌락이다. 때론 고통이기도 하다. 일어나지 않은 것을, 혹은 아직 일어나지 않은, 일어날 일을 바라는것이기 때문에. p30

나는 자주 높은 곳에서 사진을 찍곤하는데, 그러면 같은 순간에 많은 것을 볼 수 있다. 구도도 나눠진다. 이미지 아래에서부터 위까지. 각자 서로 감춰지지않고, 서로를 보완한다. 서로를 더 잘 분리시킬 수도 있다.

나는 음악을 정말 좋아해서 한때 작곡가가 되려고 했었는데, 악보를 읽을 때처럼 오선지 위에 함게 겹쳐진서로 다른 멜로디 라인같은 것이 떠오른다. 그 오선 사이에서 항상 새로운 어떤 것이, 한 번도 일어나지 않았던 어떤 것이 일어난다. 조각을 구성하는 전체의 조화 같은 것이다. 이미지에 그 모든의미를 주는 것이 바로 그것이다. p128

내가 포착하는 것은 대개 불안정한 순간들이지만, 그 내부에서 덧없을지라도 또 다른 균형점을 찾으려고 한다. 그 찰나성을 잡을 수 만있다면, 그건 정말 커다란 보상이다. P160

이미지의 시대에 살고 있다. 사진의 홍수 속에 산다고 해도 과언이 아니다. 마주 앉아서도 대화보다는 스마트폰을 들고 먼 곳의 가공된 이미지들과 가상의 세계를 떠도는 일에 피차 익숙하다. 멋진 야생화를 잘 찍기 위해서 꽃을 꺾어다 계곡의 얼음 옆에 연출하는 일을 당연시하고, 소나무 숲의 멋진 사진을 얻기 위해서 방해가 되는 500년 된 소나무쯤 쉽게 베어 버리는 세상을 살고 있는데....... 어쩌면 우리는 모두 공범일지도 모른다는 생각이 든다. 수요가 없다면 공급이 그런 식일 수는 없지 않겠는가. 배경이 무엇인지도 모르면서 구도가 좋다고, 풍경이 좋다고, 찬사와 흠모를 남발한 우리들은 아무런 책임이 없을까.

양 극점에 있는 두 사람은 한참 다르고도 결국은 같은 이야기로 내게 사진을 보여주었다. 들여다보고 있는 동안 행복해지는 공통점을 가진 사진을. 윌리 로니스, 문정씨! 고마워요.

도서 정가제전 쓸어 담은 책 중 한 권이다. 모든 사진들이 보고 있으면 힘이 불끈 난다. 무용수들의 역동적인 동작과 배경이 어우러진 연출이 그러할 터이지만 내 시선을 뺏는 건 남, 여 불문하고 모든 무용수들의 근육이다. 특히 종아리 근육. 무수한 도약과, 반복연습과, 인내의 시간이 고스란히 드러나는 흔적을 거기서 발견하기 때문이다.

그리고 실체를 알 수 없는 사건 앞에서 두려움을 느꼈던 것이다.이것은 삶이 우리에게 던지는 가장 큰 역경 중 하나인지도 모른다. 우리는 보상을 얻게 될 것임을 예측할 수 있을 때에도 미지의 것을 두려워 하고는 한다. p112

감정에 몸을 내맡기는 것이 삶을 살아가는 동안 맞닥뜨리는 모든 힘겨운 순간들을 가볍게 넘기도록 해주기를 소망한다. 또한, 잠시 동안의 울음이 우리의 고통을 영원히 해소해 주기를 소망한다. 하지만 이것은 현실과는 거리가 먼 소망일 뿐이다. 그렇다할지라도 크고 작은 슬픔 (고작 한 시간이 흐른 뒤에 웃어 젖힐 수 있는 상황이 있는가 하면 결코 완전히 해소할 수 없는 슬픔도 있는 법이다.)을 존중하는 것은 우리를 찾아오는 강렬한 감정이 자연스러운 것임을 기억하도록 해 준다. p134