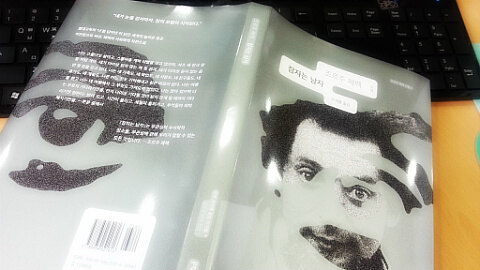

일단, 이전에 나온 『인생 사용법』보다 책이 얇다는 '얄팍한' 잔머리로 읽기 시작한 조르주 페렉의 새 책『잠자는 남자』, 얇아보이지만 펼쳐보면 와우, 소리가 나온다. 이것은 결코 얇다고 할 수 없다는 것을. 2인칭으로 시작하는 문장이 처음엔 낯설지만 이내 익숙해진다. 그다음은 정신 없이 읽힌다. 이 책, 완전 내 스타일이구나! 속으로 외치면서 밑줄을 긋느라 정신 못 차린다. 그리고 이 책 읽고 나면 그 두꺼운『인생 사용법』을 기필코 읽어낼 것이라는 생각이 들었다.

혼자 읽기 아까워서 밑줄 몇 개 공유~~

생로크 교회의 종탑에서 두시 종이 울린다. 너는 눈을 치켜뜬다. 너는 독서를 멈춘다. 그러나 너는 벌써 오래전부터 더이상 책을 읽고 있던 게 아니었다. 너는 펼쳐진 책을 장의자 위, 네 바로 옆에 내려놓는다. 너는 손을 내뻗는다, 너는 재떨이에서 연기를 피워올리고 있는 담배를 짓이겨 끈다, 너는 네스카페 잔을 마저 비운다: 겨우 온기가 느껴질 뿐이고, 지나치게 달며, 약간 쓰다.

너는 땀에 흠뻑 젖어 있다. 너는 몸을 일으킨다, 너는 창문을 닫으러 간다. 너는 초소형 세면대의 수도꼭지를 튼다, 너는 젖은 목욕 장갑으로 네 이마며, 네 목이며, 네 어깨를 닦아내린다. 양팔과 두 다리를 웅크린 채, 너는 폭 좁은 장의자에 모로 눕는다. 너는 두 눈을 감는다. 네 머리는 무겁고, 두 다리는 저릿저릿하다.

너는 앉아 있으며 너는 오로지 기다리기만을, 단지 더이상 기다릴 것이 남지 않게 될 때까지 기다리기만 원한다: 밤이 오고, 시간이 울리고, 세월이 흘러가고, 추억들이 희미해지기만을.

너는 습관을 갖고 있지 않으며 너는 무언가를 향해 진단을 내릴 마음도 없다. 너를 곤란하게 만드는 것, 너를 뒤흔드는 것, 너를 겁먹게 만드는 것, 그렇지만 이따금씩 너를 흥분에 빠지게 하는 것, 그것은 너의 변신에서 오는 갑작스러움이 아니라, 그와 반대로, 변신이 아니라는, 아무것도 바뀌지 않았다는, 네가 오늘에서야 비로소 그 사실을 알게 되었다 하더라도, 네가 지금처럼 항용 그러했다는, 바로 그 막연하고도 무거운 감정이다: 금 간 거울에 비친, 새로운 네 얼굴이 아니라, 땅바닥에 떨어진 가면들이다, 네 방의 열기가 그 가면들을 녹여버렸다, 무기력이 그것을 벗겨버렸다, 라고 하는 식의. 정도를 걷는 가면들, 저 지독한 확신에 찬 가면들. 스물다섯 해 동안, 오늘이 벌써 냉혹하다는 사실을 너는 전혀 알아채지 못했다는 것인가? 너의 이야기라고 생각되는 것들 속에서, 단 한 번도 너는 실패를 목도한 적이 없는가? 죽은 시간들, 헛돌고 마는 순간들. 더이상 귀를 기울이지 않으려는, 더이상 보지 않으려는, 침묵하며 꼼짝하지 않은 채 그저 머무려는, 폐부를 찌르며 사라져버리는 저 욕망들. 미치광이 같은, 고독의 저 망상들. 맹인의 나라에서 방황하는 건망증 환자: 드넓고 공허한 거리들, 냉랭한 불빛들, 네 시선이 훑어내렸을 법한 저 침묵하는 얼굴들. 네가 감염될 일은 절대 없을 것이다.

너는 이따금 밤을 새어가면 책을 읽기도 한다. 너는 네 방이나, 다락방에서, 옷장의 저 깊숙한 구석에서, 열다섯 살 무렵의 네 책들, 알렉상드르 뒤마의, 쥘 베른의, 잭 런던의 그것을, 그리고 머물 때마다 가져오곤 했던 추리소설들을 다시 찾아내었다, 마치 네가 이 책들을 완전히 잊어버린 것처럼, 마치 네가 단 한 번도 이 책들을 온전히 읽어본 적이 없는 것처럼, 너는 한 줄도 빼놓지않고 이 책들을 공들여 다시 읽는다.

비가 들이닥친다. 너는 집에서, 네 방에서조차, 더이상 밖으로 나가지 않는다. 너는, 하루 종일, 아이들처럼, 노인들처럼, 손가락으로 텍스트를 한 줄 한 줄 짚어내려가면서, 낱말들이 제 뜻을 잃게 될 때까지, 가장 단순하다 할 문장이 엉성해지고 혼란스러워질 때까지, 큰 소리로 책을 읽는다. 저녁이 온다. 너는 불을 켜지 않고, 너는 꼼짝하지 않은 채, 집의 소음을, 들보와 마루가 삐거덕거리는 소리를, 네 아버지의 기침 소리를, 장작 아궁이 벽에 걸어놓은 주물받침대의 소리를, 빗물받이 아연통 위로 떨어지는 빗소리를, 멀찌감치 도로 위를 지나는 자동차 소리를, 일곱 시 차가 언덕 부근을 돌며 울리는 경적을 들으면서, 책을 더 읽지 않으면서도, 그 책을 양손에 든 채, 창문 가까이의 작은 탁자에 앉아 있다.

너는 여전히 이따금씩 산책을 나간다. 너는 똑같은 길을 되풀이 해서 걷는다. 너는 흙을 갈아엎은 밭을 가로지르고, 그래서 네 장화 밑창에는 두툼한 진흙이 들러붙는다. 너는 오솔길 늪의 진창에 빠진다. 하늘은 잿빛이다. 널찍이 드리워진 안개가 전경을 가리고 있다. 몇몇 벽난로에서 연기가 피어오른다. 너는, 네 방수 점퍼와, 네 신발과, 네 장갑에도 불구하고, 한기를 느낀다; 너는 어설프게 담배에 불을 붙이려고 시도한다.

너는 파리로 돌아온다. 그리고 너는 네 방을, 네 침묵을 되찾는다. 물소리를, 인파들을, 거리들을, 교각들을; 천장을, 분홍색 플라스틱 대야를; 폭 좁은 장의자를. 네 얼굴의 특징들을 빚어내며 비추고 있는 금 간 거울을.

네 방의 침묵 속으로, 시간은 더이상 스며들지 못한다. 시간은 언저리에 있고, 영원히 휩싸고 도는 것이며, 네가 쳐다보지 않을 수도있는, 그러나 경미하게 삐뚤어지고, 흰색의, 더러 수상쩍기도 한 자명종 시계의 바늘보다, 더 자주 나타나고, 끈질기게 머릿속을 떠나지 않는다: 고로, 시간이 흐른다, 하지만 너는 결코 몇 시인지도 알지 못하며,

네 방은 사람이 살지 않는 섬 가운데세서도 가장 아름다운 섬이며, 파리는 어떤 사람도 그 무엇도 결코 횡단하지 않은 사막이나 다름 없다. 너는 이 고요, 이 잠, 이 침묵, 이 무기력 이외에 그 무엇도 필요로 하지 않는다. 하루하루가 시작되고 하루하루가 끝난다, 시간이 흐른다, 네 입이 다물어진다, 네 목덜이의, 네 입 주위의, 네 아래턱의 근육들이 완전히 이완되어버린다, 오직 네 흉부의 오르내림만이, 네 심장의 박동만이, 여전히 네 끈질긴 생존 여부를 증명해줄 뿐이다.

그 무엇도 원하지 않기. 기다릴 것이 완전히 없어질 때까지 기다리기. 늦장 부리기, 잠가기. 인파에, 거리에 휩쓸리게끔 너 자신을 방치하기. 도랑을, 철책을, 배를 따라 물가를 좇기. 강둑을 따라 걷기, 벽에 찰싹 붙어 지나가기. 네 시간을 허비하기. 온갖 계획으로부터, 모든 성급함으로부터 벗어나기. 욕망 없이, 원한 없이, 저항 없이 존재하기.

시간이 지나면, 고비 없는, 혼란 없는, 꼼짝 않는 어떤 삶 하나가, 네 앞에 놓이게 될 것이다: 그 어떤 껄끄러움도, 그 어떤 불균형도 업는 그런 삶이. 일 분 일 분이 지나가고, 시간과 시간이 지나가고, 하루 하루가 지나가고, 계절과 계절이 지나가면, 끝이라고는 없을 무엇인가가 시작될 것이다: 그러니까, 식물 같은 네 삶이, 파기된 네 삶이.

작품해설까지 포함하면 164쪽. 위에 뽑아놓은 문장은 겨우 45쪽까지의 글 중에서 뽑은 거다. 근데 와우~ 사실, 너무 길어 빼 놓은 부분도 많다. 적고 보니 진짜, 한 장 건너 밑줄이라며. 조르주 페렉을 좋아하는 독자들의 마음을 이제야 알겠다. 그의 책을 다 사모아야겠다는 생각.