-

-

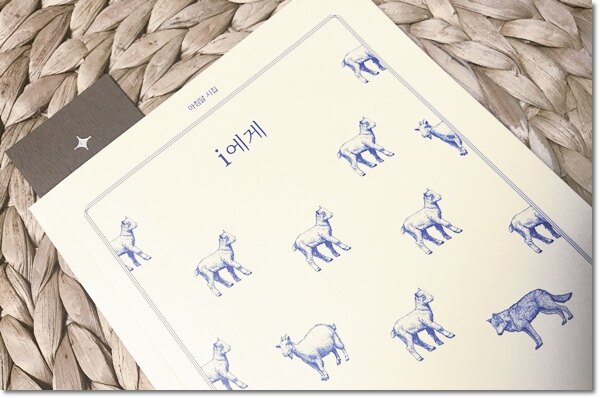

i에게 ㅣ 아침달 시집 9

김소연 지음 / 아침달 / 2018년 9월

평점 :

처음 만났던 날에 너는 매일매일 이야기를 들려주었다. 우리가 어떤 용기를 내어 서로 손을 잡았는지 손을 꼭 잡고 혹한의 공원에 앉아 밤을 지샜는지. 나는 다소곳이 그 이야기를 들었다. 우리가 우리가 우리를 우리를 되뇌고 되뇌며 그때의 표정이 되어서.

- 다른 이야기 中-

김소연 작가의 시, 산문을 좋아한다. 단어 하나하나가 다 예뻐서 좋아한다. 어려운 말을 자기들의 말로 표현하지 않고 나와 같은 이들도 알아들을 수 있게 해주어서 좋았다. 리뷰의 시작을 시집 <i에게>에 수록된 '다른 이야기'에서 가져왔다. 저 문장을 보는 순간 황정은 작가의 <백의 그림자>속 은교와 무재가 떠올랐다. 폭력적인 세계에서 전혀 그렇지 않은, 그럼에도 불구하고 어느 누군가의 사랑보다, 삶보다 더 울림이 컸던 그 두사람의 공원 데이트 장면이 떠올랐기 때문이다. 그래서 저 이야기가 첫 줄 부터 맘에 와닿았고, 리뷰를 적게 되면 반드시 저 문단을 옮겨오자고 마음 먹었던 것이다. 그 두 사람이 떠오르지 않았더라도 이제 막 사랑을 시작하는 이들이라면, 자신에게 이야기하는 상대방의 표정변화에 마음이 설레었던 적이 있었더라면 저 페이지가, 유달리 특별할 것 없는 저 글이 오래도록 마음을 붙잡았으리라. 그럼에도 불구하고 저 글은 어느 한 구석 쓸쓸함이 느껴져서 더 좋았다. 마냥 달콤하지만은 않은, 어느샌가 우리를 일상으로 이끌어내어주는 참 친절한 시인이구나 싶었으니까.

나쁜 음악을 이제는 듣지 않아

나쁜 생각들을 완성하는 데에 방해가 되기 때문이지

부추를 먹는 동안엔 부추를 경배할 뿐

- 경배 中 -

글을 읽다가 음식이나 식재료를 만나게 되면 침이 고이는 것은 어쩔 수 없다. 엄마의 마음과 삶의 애환을 김밥으로 표현했던 누군가의 작품을 읽을 때 조차 가슴쓰림보다 윤기나는 참기름 발린 김밥이 생각나 침 부터 고였다. 위의 작품도 마찬가지다. 시안에 들어가지 못하고 어리숙한 나는 부추전만 떠올라 괴로웠다. 마음이 괴로워야하는데 뱃속만 괴로웠다. 뱃속을 달래가며 그 다음 문단, 또 다음 문단으로 넘어서는 순간 입에 넣지도 않은 부추전이, 그리하여 뱃속에 들어갈리 만무한 부추전이 속을 아리게 했다. 배앓이 었다. 맛있는 것을 함께 먹었던 '그'가, 혹은 '그녀'가 나에게서 멀어져갈 때의 그 아림이 전해졌다. 누군가를 만나고, 또 그에게 정성을 쏟는 것은 음식과 같다. 정성스레 키웠던 부추가, 그 부추를 또 맛나게 부추전으로 구워냈던 그 정성이 무의미가 되었을 때, '젓가락을 들어 올려 전을 다 먹을 뿐'(같은 작품)이었다.

얼굴은 어째서 사람의 바깥이 되어버렸을까

- 바깥 中 -

첫 줄 부터 말문이 막힌다. 사고의 흐름이 정지해버렸다. 바깥이란 작품명을 보자마자 김애란의 <바깥은 여름>이 생각난다. 그 작품속의 바깥은 타인과 자신의 삶이 마치 마치 안과 밖처럼 분리되어 있는 존재였다. 하지만 김소연 시인의 <바깥>의 바깥은 내면이었다. 자기방어같은 거라고 느껴졌다. 이도저도 모르겠다 싶어서 다시금 첫 줄로 돌아와 물었다. 나의 바깥은, 나의 얼굴은 어떤 표정으로 바깥의 역할을 해주고 있을까 궁금해졌다. 내가 보여주고자 하는 바깥, 내가 보호받고자 하는 바깥은 제대로 그 역할을 해주고는 있는지 의뭉스러웠다.

김소연 작가의 [i에게]는 그 어느 작품집보다 더 많이 다른 작가의 작품들을 떠올리게 했다. 이전까지의 시집이 오롯이 내 안의 나를 들여다보고, 나의 과거를 떠올리며 아파하기도 하고, 쿡쿡 소리내어 웃기도 했다면 이 작품집은 달랐다. 읽었던 책들이, 리뷰도 적지 않고 그저 기억저편의 묻어두었던 작품들을 끄집어 내었다. 직접적으로 나의 과거와 감정을 꺼낸 것이 아니라 아프지 않았다. 마치 아이를 살살 달래가며 이야기를 끄집어 내는 듯한 기분이었다. 한마디로 친절했다. 나의 감정을 정면으로 마주하는 것은 다 커버린 성인이어도 때론 불쾌하기까지 하다. 김소연 시인은 그렇지 않았다. 이전에도 그리고 지금도. 그래서 좋았다.