크리스마스에 갈 예정이었던 뉴욕 방문을 한 달 앞당겨 다녀왔다. 비싼 숙박료를 내지 않아도 되는 딱 좋은 기회가 생겼기 때문이기도 하고 몇 달 따뜻한 동네에 살았다고 12월의 추운 바람, 추운 날씨의 뉴욕이 엄두가 나지 않았기 때문이기도 했다. 하지만 언제가 되었든 뉴욕행은 항상 설렌다. 만날 사람들, 반겨줄 사람들이 있어 쓸쓸한 여행객처럼 밥을 먹지 않아도 되고, 일단은 구석구석 익숙한 곳들이라 편안하면서도 계절에 따라 시간에 따라 다양한 모습을 보여주기 때문에 늘 기대하게 만드는 도시다.

단풍을 보기엔 너무 늦었고, 크리스마스 장식을 보기엔 너무 이른...이 애매한 때에도 역시 뉴욕은 뉴욕.

지난번 방문 때는 이틀의 여유가 있어서 미드 타운 중심으로 Times Squre와 The High line, MOMA를 들러 Chelsea까지 내려갔었는데 이번엔 단 하루 뿐이라 많이 다니지는 못했다. 지난번에 돌아보지 못한 다운타운을 가기로 하고 숙소에서 출발하여 지하철로 이동. 날도 흐리고 기온도 낮아 살살 날리는 눈발 사이로 바람은 어찌나 매서운지. 오랜만에 뉴욕의 한기는 매서웠지만 덜덜 떨면서도 우린 '그래도 역시 뉴욕은 겨울이 최고야!' 이러면서 다녔다. 비록 중간중간 몸을 녹일 곳을 찾아 들어가야 했지만서도.

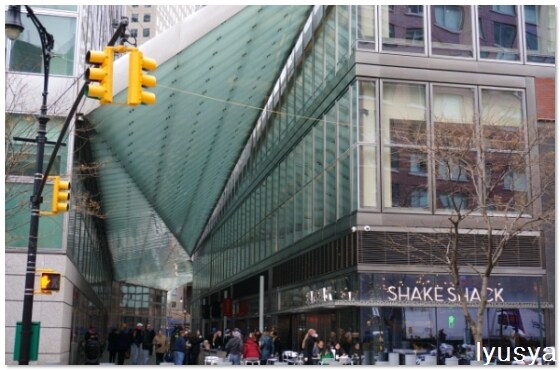

다운타운 가운데는 Little Italy라는 이탈리안 거리와 China Town이 자리잡고 있는데 사람 많은 곳이 싫어 일단 패스하고 west 쪽에서 점심을 먹기로 했다. 근 몇 년 사이 가장 hot하다는 SHAKE SHACK BURGER. 원래 있던 Madison Square Park에 갔더니만 딱! 없어져 버려서 당황했다. 날씨가 너무 추워 아이들의 원성이 자자했지만 그래도 여기까지 와서 그냥 갈 순 없다 의지를 불태우고 다시 지하철 타고 이동. 내려서도 몇 블럭을 걸어 도착한 곳. 이 날씨에 바깥까지 사람들이 줄을 서 있었지만 꿋꿋이 들어가서 주문하고 결국 먹었다! @.@

이 곳이 유명한 이유가 모두 수제라서 그렇다는데 역시나 가격은 좀 쎈 편이다. 처음엔 너무 오래 걸어 배가 고파 생각보다 작은 크기에 실망했지만 먹어보니 더 컸으면 별로였겠다는 생각도 살짝~치즈가 좀 느끼한 편. 감자 튀김은 사진에서도 맛있게 보이는데 진짜 맛있다.

처음 목표를 이루고 배도 부르고 하니 그 다음엔 목표의식 상실 ㅋㅋ 어디로 가야할지 가족끼리 의견이 분분하다가 그냥 일단 걷기로 했다. 추워서 힘들어 하면서도 해 질 때까지 툴툴거리면서 잘 걸어준 두 아이가 기특할 정도.

점점 해가 지기 시작하더니 기온은 급격히 하락.

뉴욕대까지 걸어 올라오는 길에는 작은 갤러리들, 브랜드샵들과 까페들이 다닥다닥 붙어 있어서 간단히 눈요기 하기도 좋고 그리 복잡하지 않은 뉴욕의 모습을 볼 수 있어 나름 괜찮았는데 사실 우리 부부가 좋아하는 것들은 샵이나 까페들이라기 보다는 낡은 건물들, 거리 간판들, 지나가는 사람들 구경이다. 갤러리만 보면 들어가 보고 싶었는데 역시 아이들과 함께 하는 여행에는 제약이 많이 따른다. 4시가 넘어가니 뉘엇뉘엇 해가 지고 날은 더 싸늘해졌다.

결국 숙소로 돌아가기로 결정하고 나니 도착한 곳이 딱 UNION SQURE! 이럴수가. 나와 남편은 충분히 더 걸을 수 있고 걷고 싶은데 아이들의 표정을 보니 불가능할 것 같아 눈물을 머금고 포기. 아...진짜 재밌는 곳은 이제 시작인데. 언젠가 기필코 다시 와서 재즈 까페와 뉴욕 밤거리를 마음 놓고 활보하리라!! 다짐은 했지만 실상은 언제 다시 올지 알 수 없는 노릇이다. 다시 올 때 쯤이면 이렇게까지 다닐 수 없을만큼 관절이 노쇠해져 있을지도 모르는 슬픈 현실. 그래도 뉴욕은 언제든 올 마음이 있는 곳이다. 뉴욕이 망하지 않는다면! ㅋㅋ

뭐랄까.

서울처럼 깨끗하고 팬시하지는 않은데, 거리는 맨날 공사중이고 택시들은 광란의 질주를 하고 공기도 안좋고 거리는 낡고 더러운데, 뉴욕만의 독특한 분위기가 있다. 자본주의의 메카이면서도 개개인의 순수한 개성이 살아있는 느낌이랄까. 거대한 프랜차이즈 브랜드들이 즐비하고 화려한 조명과 야경으로 화려한 것 같은 이면에는 녹녹치 않은 이민자들의 수많은 삶도 있고 자신만의 꿈을 꾸는 예술가들의 삶도 녹아져 있다. 다양한 문화와 다양한 형태의 삶들을 품고 있는 곳. 가장 비싼 것과 가장 싼 것이 공존하는 곳.

뉴욕은 미국이라고 할 수 없다. 뉴욕은 뉴욕일 뿐.

좋았던 부분들도 있지만 반면 내면을 들여다 보면 여전히 시한폭탄 같은 문제점을 안고 있기에 안타까운 마음도 든다. 너무 풍족하고 화려한 소비 사회가 곧 망할 것 같은 징조들이 조금씩 보이는 것 같고 정말 다양한 인종들 틈에서 급부상하는 중국인들의 위치도 만만히 볼 게 아니다. 뉴욕을 뉴욕답지 못하게 하는 주범인 듯도 싶고. 뭔가 황혼의 길에 들어선 대도시의 모습을 보는 것 같기도 하고 만감이 교차했다.

다음날 화창하게 맑은 날씨에 뉴욕을 출발하며 건넌 Queensborough bridge의 낯익은 모습이 좀 더 아쉽다.

언젠가, 아주 늙어서 걷기 힘들기 전에 다시 한 번 더 만날 수 있는 시간을 기약하며...

당분간은, 어쩌면 오랫동안은 책 속의 뉴욕만 만나야 할 듯 싶다.