-

-

모모 (블랙 에디션, 양장 특별판)

미카엘 엔데 지음, 한미희 옮김 / 비룡소 / 2017년 11월

평점 :

품절

미하엘 엔데의 '모모'는 중2 그러니까 30년도 더 된 지난날, 처음으로 책에 빠져들게 해준 책이다.

당시의 나의 독서력으로는 힘든 볼륨이었음에도 그렇게 읽어낸 내가 대견하기까지 했었다.

너무 재미있었던지라 미하엘 엔데의 다른 작품들도 찾아서 읽었던 기억이 있다.

모모는 주인공의 이름과 작가, 시간도둑만 기억에 남고는 회색신사들의 시가연기처럼 흐릿해진 기억인지라

막연히 언젠가 다시 한번 꼭 읽어보고 싶다 했는데 이번에 모던한 표지의 블랙에디션으로 만나게 되었다.

(사진이 고급진 블랙컬러를 담지 못해 아쉽다)

드라마 '내 이름은 김삼순'으로 다시 한번 유명세를 탔던 원조 드라마셀러이기도 한 모모.

드라마도 재미있게 보았던터지만 당시에는 다시 읽어보진 못했다.

읽고 싶은 책들이 쌓여있는지라 이런 특별한 기회가 아니면 재독하기가 쉽지 않다.

사실, 처음 표지를 보았을때도 거북인 카시오페이아도 기억이 나질 않았을만큼

재독이라 해도 전혀 기억이 나지 않아 처음 읽는 것과 마찬가지였지만.

그렇게나 오래된 모모, 그러나 30년이 훌쩍 넘게 '살아 남은' 모모는 그래서 고전이라고 할 수 있지 않을까?

이번에 알게 된 사실은 모모의 초판은 1973년이라 하니 더욱 놀랍다.

이 작품이 45년이나 되었음에도 세월이 많이 흐른 지금 읽어도 전혀 낯설거나 낡은 느낌은 나지 않는다.

표지의 모던함 때문만은 아니고 매끄러운 번역도 한 몫 하지 않았을까?

카시오페이아의 등딱지에 나타난 글자, 모모를 넘겨보면 또 새로운 디자인의 모모가 있다.

''지구 북쪽에 사는/남쪽에 사는 야생동물' 시리즈의 작가 디터 브라운이 작업을 한 것으로

아이에게도 그림그리기에 영감을 주기도 한 일러스트레이터다.

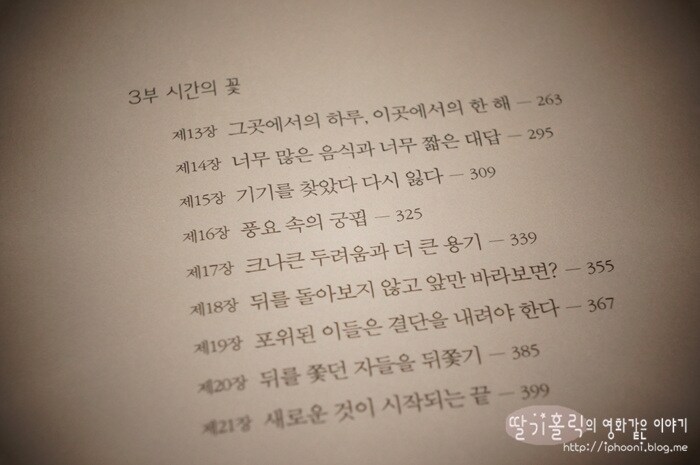

읽다 보면 참 절묘한 소제목들에서 또 한번 감탄을 하게 된다.

풍요속의 궁핍, 뒤를 쫓던 자들을 뒤쫓기, 새로운 것이 시작되는 끝.

말놀이 같기도 한 알쏭달쏭한 이 제목들 역시 모모에 빠지게 만든 여러 요인중의 하나다.

궁금한 것은 30여년전 내가 읽었던 모모의 표지나 일러스트 뿐만 아니라 번역(같은 번역가이긴 하지만)이 같은가 하는 것이다.

비교해서 읽어보는 것도 재미있을 듯.

상대방의 이야기를 들어주는 능력, 모모가 태어났을땐 그것이 별것 아닌것 처럼 보였을지 모르겠지만

지금은 분명 능력이다.

모모에게 이야기를 하다가 스스로 지혜로운 생각을 떠올리고, 과감하게 결정을 내리고, 또 즐거운 마음이 되었던 사람들.

아주 오래전, 그런 경험이 있었더랬지...싶은 생각과 함께

내 시간 역시 회색 신사들에게 많이 빼앗겼구나 싶어 뜨끔했다.

그리고 그 의미없이 아낀(?) 시간들을 아이에게도 강요하고 있지는 않은가 되돌아 본다.

아이에서 어른이 되고, 또 부모가 되고 나서 읽으니 중점을 두는 부분도 달라진다.

내 아이들은 신나하고 있는지, 뭔가 유용한 것만을 위한 시간을 쓰고 있지는 않은지 반성한다.

마하엘 엔데는 마치 오늘날을 내다보듯 모모를 쓴 건 아닌지 의심스러웠다.

시간에 쫓기는 사람들, 시간에 쫓길수록 더 바빠지고, 지루해지고, 더 적의를 갖게 되는 사람들.

그러나 다행인 것은 언제나 없는 거리, 아무 데도 없는 집의 호라 박사와 모모의 도움으로 찾게 된 시간들 덕분에

이제는 사람들에게도 함께 웃고, 함께 울 "그럴 시간"이 생겼다는 것이다.

나에게도, 아이에게도, 모두에게도 그럴 시간, 살아 있는 시간이 언제까지나 계속되었으면 좋겠다.

하지만 꼬마 모모는 그 누구도 따라갈 수 없는 재주를 갖고 있었다. 그것은 바로 다른 사람의 말을 들어 주는 재주였다.

- P25

베포는 이렇게 얘기했다. "얘, 모모야. 때론 우리 앞에 아주 긴 도로가 있어. 너무 길어. 도저히 해낼 수 없을 것 같아. 이런 생각이 들지. (...) 그러면 서두르게 되지. 그리고 점점 더 빨리 서두르는 거야. 허리를 펴고 앞을 보면 조금도 줄어들지 않은 것 같지. 그러면 더욱 긴장되고 불안한 거야. 나중에는 숨이 탁탁 막혀서 더 이상 비질을 할 수가 없어. 앞에는 여전히 길이 아득하고 말이야. 하지만 그렇게 해서는 안 되는 거야.(...) 한꺼번에 도로 전체를 생각해서는 안 돼, 알겠니? 다음에 딛게 될 걸음, 다음에 쉬게 될 호흡, 다음에 하게 될 비질만 생각해야 하는 거야. 계속해서 바로 다음 일만 생각하는 거야.(...) 그러면 일을 하는 게 즐겁지. 그게 중요한 거야. 그러면 일을 잘 해낼 수 있어. 그래야 하는 거야.(...) 한 걸음 한 걸음 나가다 보면 어느새 그 긴 길을 다 쓸었다는 것을 깨닫게 되지. 어떻게 그렇게 했는지도 모르겠고, 숨이 차지도 않아."

- P58

세상에는 아주 중요하지만 너무나 일상적인 비밀이 있다. 모든 사람이 이 비밀에 관여하고, 모든 사람이 그것을 알고 있지만, 그것에 대해 깊이 생각하는 사람은 거의 없다. 사람들은 대개 이 비밀을 당연하게 받아들이고, 조금도 이상하게 생각하지 않는다. 이 비밀은 바로 시간이다. 시간을 재기 위해서 달력과 시계가 있지만, 그것은 그다지 의미가 없다. 사실 누구나 잘 알고 있듯이 한 시간은 한없이 계속되는 영업과 같을 수도 있고, 한 순간의 찰나와 같을 수도 있기 때문이다. 그것은 이 한 시간 동안 우리가 무슨 일을 겪는가에 달려 있다. 시간은 삶이며, 삶은 우리 마음속에 있는 것이니까.

- P89

하지만 시간을 아끼는 사이에 실제로는 전혀 다른 것을 아끼고 있다는 사실을 눈치챈 사람은 아무도 없는 것 같았다. 아무도 자신의 삶이 점점 빈곤해지고, 획일화되고, 차가워지고 있다는 것을 알아차리지 못했다. 그 점을 절실하게 느끼는 것, 그것은 아이들 몫이었다. 사람들은 이제 아이들을 위해서도 시간을 낼 수 없게 되었던 것이다. 하지만 시간은 삶이며, 삶은 가슴속에 깃들여 있는 것이다. 사람들은 시간을 아끼면 아낄수록 가진 것이 점점 줄어들었다.

- P111

"아이들은 우리의 천적이에요. 아이들이 없었다면, 우리는 벌써 오래전에 전 인류를 수중에 넣을 수 있었을 겁니다. 아이들에게는, 그 어떤 사람보다도 시간을 아끼게 하기가 힘이 들어요. 그래서 우리의 가장 엄격한 법칙 중의 하나는 이렇습니다. ‘아이들을 맨 마지막으로 공략하라.‘"

- P183

"그런데 왜 얼굴이 잿빛이에요?" 호라 박사가 대답했다. "죽은 것으로 목숨을 이어 가기 때문이지. 너도 알다시피 그들은 인간의 일생을 먹고 살아 간단다. 허나 진짜 주인으로부터 떨어져 나온 시간은 말 그대로 죽은 시간이 되는 게야. 모든 사람은 저마다 ‘자신의‘ 시간을 갖고 있거든. 시간은 진짜 주인의 시간일 때만 살아 있지."

- P240

"죽음이 뭐라는 걸 알게 되면, 사람들은 더 이상 죽음을 두려워하지 않을 게다. 그리고 죽음을 두려워하지 않으면, 아무도 사람들의 인생을 훔칠 수 없지."

- P251

아이들은 사는 지역에 따라 나누어져 각각 다른 탁아소에 수용되었다. 거기서 스스로 놀이를 고안해 내는 것은 물론 있을 수 없는 일이었다. 놀이는 감독 요원이 지시했는데, 모두 뭔가 유용한 것을 배우는 것들뿐이었다. 그러면서 아이들은 즐거워하고, 신나하고, 꿈을 꾸는 것과 같은 다른 일들은 서서히 잊었다. 시간이 흐르면서 아이들의 얼굴은 점차 시간을 아끼는 꼬마 어른처럼 되어 갔다. 아이들은 짜증스럽게, 지루해하며, 적의를 품고서, 어른들이 요구하는 것을 했다. 하지만 막상 혼자 있게 되면 무엇을 해야 할지 도무지 아무 생각도 떠오르지 않았다. 그 모든 일을 겪은 후 아이들이 할 수 있는 유일한 일은 소란을 떠는 것뿐이었다. 물론 그것은 즐거운 소란이 아니라 미쳐 날뛰는 듯한 고약한 것이었다.

- P288

"(...) 인생에서 가장 위험한 건 꿈이 이루어지는 거야. 적어도 나처럼 되면 그렇지. 나는 더 이상 꿈꿀 게 없거든. 아마 너희들한테서도 다시는 꿈꾸는 걸 배울 수 없을 거야. "

- P320

두 사람은 몇 번이고 얼싸안았다. 지나가던 사람들은 모두 멈춰서서 같이 기뻐해 주었다. 그들은 같이 웃고, 같이 울었다. 이제 모두들 그럴 시간이 있었다.

- P412

|