-

-

그대와 걷고 싶은 길 - 길은 그리움으로 열린다

진동선 지음 / 예담 / 2010년 4월

평점 :

품절

내가 힘들어 했던 시기에 나에게 위로를 주고, 잠시 모든 것을 잊고 마음의 기쁨을 맛보게 한 것이 있다. 매일같이 습관처럼 찾아가 가만히 들여다보면 어느새 나는 그 모든 풍경 속의 주인공이 되고 만다. 사진은 그렇게 나에게 힘이 되어 주었고 내 마음을 깊이 어루만져 주었다.

그래서인지 나는 포토에세이를 무척이나 좋아하고 시간 나는 틈틈이 후루룩 넘겨 읽으며 내 눈길 머무는 곳의 풍경과 작가의 글에 내 마음을 곧바로 투영시키곤 한다. 그런 의미에서 이홍석님의 <몽중인>과 이병률님의 <끌림>은 나의 오랜 친구이다. 이병률님은 사진작가는 아니지만 오랜 여행의 자취와 그로 인한 잔잔한 기록들이 나의 마음을 많이도 흔들어댔었다. 그리고 내가 참 좋아하는 이홍석님은 사진으로 인생을 이야기하는 분이시다. <몽중인>에서는 여행의 흔적을 통해 사랑과 인생을 달콤쌉사름하게 읊는 자유로운 영혼의 모습으로 내 마음 속 상처와 그리움을 다독이며 사진을 통한 소통의 깊이를 더해 주었다.

<몽중인>, <끌림>이 여행길에서 만난 사람과 풍경을 통해 인생을 그려낸 포토 에세이라면 <그대와 걷고 싶은 길>은 오직 길을 위한, 길을 이야기하는 포토 에세이다.

우리가 매일 만나는 길에서 진동선님은 그리움과 고독을 이야기하며 사진작가로 여러 곳을 다니며 참 많은 길을 카메라에 담으면서 돌이킬 수 없는 시간으로부터 한때, 단 한 번 만난 길이 사진 속의 길이며 렌즈를 통해서 단 둘이, 두 육체가 우연히 하나의 시간과 공간에서 딱 한 번 만난 그때 그곳의 그리움이다 <p.7> 라고 이야기하고 있다. 진동선님에게 길은 그리움인 것이다.

길을 통한 고독과 그리움의 풍경은 아무래도 누님과 관련이 깊다. 시집살이를 못 견뎌 친정으로 도망쳐온 누님이 신작로에서 울고 있던 모습이 눈에 선하다. 길에 대한 낙인이다....지금도 그런 풍경 앞에서 목이 메는 까닭은 누님이 안긴 유년의 상처이다. <p.6>

진동선님의 유년의 상처가 사진감상에 더욱 애잔함을 더해준다. 트라우마는 아닐지라도 그의 마음 속에 자리잡은 누님의 영상이 길을 새로운 이미지로 형상화 시키지 않았나 하는 생각이 든다.

진동선님은 크게 두가지 길을 이야기한다. 홀로 걷고 싶은 길과 그대와 걷고 싶은 길..

홀로 걷고 싶은 길이란 낯선 길이 낯선 시선을 통해서 새로운 나를 만나게 하고, 낯선 내가 낯선 곳, 낯선 시선을 통해서 내 안의 나를 새롭게 바라보는 자기성숙의 길이다. <p.15>

그대와 걷고 싶은 길은 소중한 사람과 걷고 싶은 길이다.

즉 언젠가 반드시 사랑하는 그대와 걷고 싶은 희망과 염원을 피력하는 미래의 길이기도 하다.

그대와 걷고 싶은 길은 빛나는 길이다.

그대와 걷고 싶은 길은 사랑하기 위한 길이다. 사랑을 더욱 공고히 하기 위한 길이다. <p.100,101>

진동선님이 담으신 길을 보고 있으면 무엇보다도 길에 대한 그의 깊은 애정이 느껴져서 나도 모르게 그 길에 넋을 놓고 만다. 이 책을 읽은 후에 드림로드를 걸었던 나는 8km의 길을 걷고 또 걸으면서 처음은 혼자 걷고 싶은 길로 걸어보며 나를 한참을 들여다보기도 하고 내려놓기도 하고 깊은 사색을 하며 걸어보기도 했다. 되돌아오는 길에서는 그 길은 어느새 사랑하는 사람과 걷고 싶은 길로 바뀌어 행복한 상상으로 미소짓게도 했다. 지금은 그 드림로드가 나에게 그리움이 되었고 그 길을 걷는 동안 의미를 부여하게끔 도와준 진동선님에게 감사한 마음을 전한다. 산책이라는 단어를 무척이나 좋아하면서도 평소에 잘 걷지 않는 나에게는 많은 것을 생각하게 하는 책이었다.

내가 걷었던 길을 떠올려 보면 비오는 날 한참을 서서 펑펑 울었던 길..

다리 아픈 줄도 모르고 한참을 이야기하며 걸었던 길..

너와 내가 마주하며 한참을 바라보았던 길...

서울 한복판 무작정 달렸던 그 아픔의 길...

내가 걸은 길들을 가만히 떠올려보는데 그립고도 아팠던 길들만 아련하게 떠오른다.

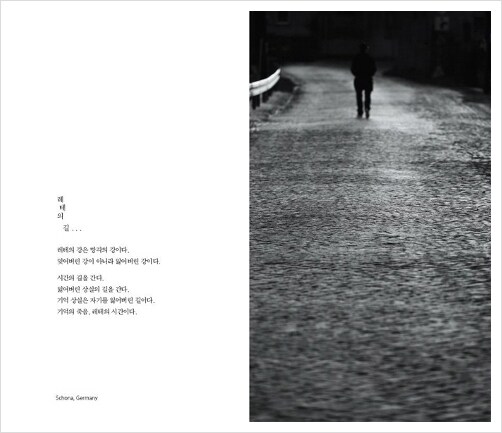

어

떤

길

어떤 길에서는

너무 빛나서 쓰라린 적이 있고,

어떤 길에서는

바람 때문에 이별을 고한 적이 있고.

어떤 길에서는

하염없이 지켜보다 놓쳐버린 적이 있다.

길은 그렇게 채우지 못하고

말하지 못하고, 스스로 떠나지 못한다.

<p. 24>

진동선님의 말씀처럼 길은 그리움이다. 그 길을 걸었던 내가 그립고 그 길을 함께 걸었던 소중한 사람들이 그립다. 하지만, 앞으로 걸어가야 할 길은 많고 그 길을 어떤 그리움으로 만들어갈 지는 나에게 달려 있는 것이다. 소중한 사람과 사랑하는 사람과 두 손 맞잡고 걸으며 소중한 추억들로 채우고픈 소망하나 가져본다.

혹여나 혼자 걸을지라도 고개 숙이며 눈물 뚝뚝 흘리는 길이 아니라 희망에 가득 찬 길을 걸어가고 싶다. 진동선님의 <그대와 걷고 싶은 길>은 사랑하는 이웃님에게 선물받은 책이라 더욱 의미가 깊은 책이라서 참 정성스레 읽었던 것 같다. 이렇게 좋은 책을 만나게 해준 그 분에게 고마움을 전하고 또 한 권, 후루룩 넘겨 아무곳이나 읽어도 마음이 동하는 책 하나 만나서 참 좋다.