-

-

감꽃이 별처럼 쏟아지던 날 ㅣ 문학의 즐거움 44

우현옥 지음, 흩날린 그림 / 개암나무 / 2014년 1월

평점 :

절판

내게도 그런 시절이 있었다. 금빛 먼지처럼 찬란하게 반짝거리던 순간들이. 내 어린 날, 그 수많은 시간들 중에서 아름답게 남겨져 있는 시간들은 여름방학 때마다 기차를 타고 산 넘고 물 건너 고개고개를 넘어 찾아가곤 하였던 큰어머니댁에서의 생활들이 머릿 속에 박제되어 있다. 고작 일 년에 단 한 달이었고 유년기를 통틀어 햇수로 겨우 2년이었을 뿐인데, 시골에서의 생활이 그렇게 강렬하고 선명하게 기억되는 것이 가끔씩 신기하다. 큰 부뚜막이 있었던 부엌과 마당 한 켠에 자리잡고 있던 장독대 그리고 푸세식 화장실의 살풍경함 마저도 정겹게 기억되는 것이 희한할 따름이다.

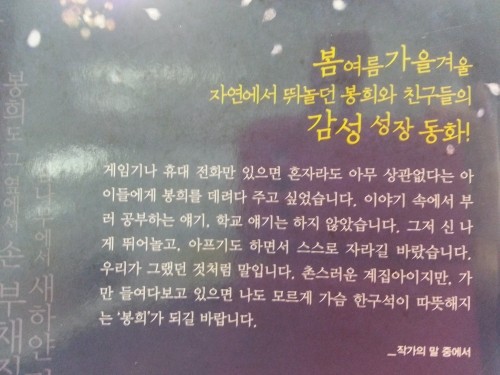

《감꽃이 별처럼 쏟아지던 날》을 보면서 나도 모르게 그 시절이 그리워져서는 자꾸 눈앞이 아련해지곤 하였다. 수퍼마켓에서 파는 호두가 나무에 그냥 주렁주렁 달려있을 거라 생각했던 그 시절, 시골에 널려있는 호두나무에서 호두열매를 따서 손이 부르트도록 껍질을 벗기고 힘겹게 얻었던 호두 한 알의 행복은 세상을 얻은 듯한 행복과 맞먹는 크기였다. 세상으로부터 무언가를 얻기 위해서 내 생애 처음으로 피터지게 노력했던 첫 열매였다. 비록 가난했지만, 자연과 함께 행복했었던 그 시절의 이야기들을 《감꽃이 별처럼 쏟아지던 날》에서 다시 만났다. 작가의 자전적 경험이 녹아있는 감성 동화로 작가가 1970년대 말 산업화 되기 전의 농촌의 풍경을 체험한 마지막 세대인 것처럼 내가 잊지 못하는 그 시절이 바로 70년대 말 시골풍경이다.

똥지기를 어깨에 이고 농사를 지었던 시절, 시골 마을에서 복닥거리며 자라는 봉희와 상구의 모습은 농촌생활의 정겨움과 친숙함이 그대로 배여있는 개구쟁이들이다. 똥바가지를 뒤집어 쓴 봉희를 놀리는 상구의 개구진 모습, 버드나무가 아닌 옻나무로 호드기를 만들어 입술이 돼지주둥이가 되버린 상구를 걱정하는 봉희, 감꽃이 별처럼 쏟아져 내리는 마당에서 까무룩히 잠이 든 봉희네 가족들과 상구, 덕주, 종대와 함께 감자서리를 하고 난 후, 옹기종기 모여 감자를 쪄 먹는 모습은 박제되어 있던 흑백의 기억과 함께 오버랩 되어 파노라마처럼 펼쳐진다.

나는 지금도 과거 짧았던 시골에서의 기억이 유년기 전부의 기억으로 느껴지곤 한다. 아무래도 인간의 감성은 메마르고 건조한 도시의 정취보다는 시골의 감성을 생래적으로 그리워하게 만들어졌는지도 모르겠다. 도시에서 하루하루를 온 신경세포를 세워가며 긴장속에 살아야 했던 날들과 달리 시골에서 사는 지금의 시간들이 좋은 것은 나뭇가지 사이로 비스듬히 스며드는 햇살을 느낄 수 있는 약간의 여유로움과 밤하늘에 빛나는 별을 셀 정도의 한가로움이 있다는 것이다. 그 시간의 테두리 안에서 태어나고 자라고 소멸하는 자연의 법칙을 삶에 적용하려 애쓰며 배우는 지금의 삶에 감사하고 있다. 비록 우리가 금빛먼지처럼 사라져 갈 농촌의 모습을 기억하는 마지막 세대일지라 하여도 아름다운 자연이 언제나 그자리에 있고 그와 더불어 벗하는 생활의 무늬를 기억하고 있다면, 언젠가는 그 아름다운 시절을 회복할 날이 올 거라고 믿고 싶다. 산과 바람이, 하늘이, 나무가, 나와 내 아이가 기억하고 있고, 어린 시절의 순수함과 자연이 주는 아름다움을 가슴 가득히 담을 수 있는 이렇게 아름다운 동화가 있다는 것으로 우리의 미래는 별처럼 빛날 거라고,