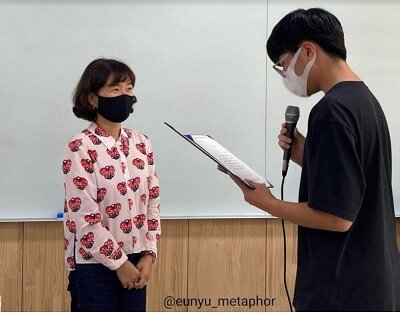

작가 은유는 한 고등학교 학생들에게 ‘넌 항상’ 상을 받았다. 상장에는 “사회에서 쉽게 꺼내지 못하는 이야기를 해 주었고, 사회 약자들의 편에 서 주었으며 항상 이 자리에 있길 바라는 마음으로 상을 준다”고 쓰여 있다. 작가에게 주어진 최초의 상이자, 크나큰 상이 아니었을까.

은유는 르포<알지 못하는 아이의 죽음>을 통해 현장실습 청소년들이 겪고 있는 차별과 죽음을, 최근작 <있지만 없는 아이들>에서는 미등록 이주 아동들의 현실을 파헤친다. 간첩 조작단 피해자들과 한 권의 책이 만들어지기까지의 보이지 않는 이들의 현장을 담으며, 작가 은유는 '겸손한 목격자’이고자 한다.

<글쓰기의 최전선>은 그녀가 다년간 진행해 온 글쓰기 수업의 이야기가 담겨있다. 학인들과 글쓰기 과정에서 생기는 고민, 실험, 그리고 르포 작가가 되기까지의 치열한 과정이 그려진다. 용산참사 인터뷰를 계기로 작가는 연구공동체 수유너머 R에서 글쓰기 강좌, ‘글쓰기의 최전선’을 연다. 단지 글만 쓰는 것이 아닌, 다양한 분야의 책을 함께 읽는 수업. 학인들은 함께 여러 분야의 책을 읽으며 자신의 언어로 해석하는 힘을 길러간다. 학자의 권위에 복종하지 않고 자신의 느낌에 집중하며, 자신의 언어를 찾아가는 여정이다.

“우리는 김수영이라는 시인 덕분에 한 존재의 좌절과 모멸과 사유와 열정의 몸부림이 나긴 흔적인 시를 통해, 느낌의 풍요를 누릴 수 있었다.” 문태준, 이성복, 김수영의 시와 소설, 인문학 서적을 읽으며 감상을 나누는 시간은 상식과 금기에 도전하며 학인들이 만들어낸 질문들로 가득하다. 혼자가 아닌 여럿이 함께 쓰고 합평하는 수업 풍경은 진지하고도 치열하다. 때론 음식도 나눠먹고 수다를 떨며 친해진 학인들은 서로의 글을 함께 읽으며 충고해 주는 든든한 글 친구가 된다. 작가는 세상에 법적인 가족 외에 내 이야기를 들어줄 수 있는 가족들이 많아지기를 소망한다.

아이 둘을 키우면서 프리랜서 작가로 일했던 은유는 정규직 직업을 가져야 할지, 글을 쓰는 사람으로 남을지의 기로에 서 있었다. “돈도 없는데 삶까지 앗기긴 싫다”는 생각에 그녀는 안정적인 직장 대신 글을 쓸 수 있는 여러 일을 찾아 나서기로 한다. 살림과 육아를 하면서 틈틈이 다양한 분야의 사람들과 인터뷰를 하면서 그녀 안에 타인의 이야기가 쌓이게 되고 다양한 계층의 사람들을 담아내는 품이 넓어진다.

이제 보이는 것 너머의 것들을 보는 작가된 그녀. 길거리에서 과일을 파는 할머니를 보면 ‘불쌍한 존재’라는 말보다는 “언제부터 노점을 하셨을지, 저렇게 번 돈으로 자식 몇 명을 길러 내셨을지, 자기 삶에 대한 원망은 있을지 없을지 생각”하게 된다. 타인에 대한 ‘상상력’이 생기는 지점이다.

"르포 문학은 언제나 ‘시린 꿈’처럼 남아있다"고 말하는 은유 작가. 그녀는 글을 쓸 때 방향을 잃거나 힘이 나지 않을 때 조지 오웰의 글을 찾는다. “글쓰기에서 가장 중요한 것은 글의 주제, 곧 마땅히 표현해야 될 바를 표현하는 일인데 그건 경험하지 않으면 실상을 드러낼 수 없다.” 삶과 글의 일치를 실천하고자 했던 오웰을 따라 은유 작가는 르포 작가의 길에 들어선다.

<글쓰기의 최전선>은 작법서 책이 아니다. 물론 여타 글쓰기 책에서 볼 수 있는 단문쓰기, 추상이 아닌 구체적으로 쓰기, 교훈으로 마무리 하지 마라는 등의 조언은 포함하고 있지만. 이 책은 글을 쓰는 사람의 ‘태도’와 ‘사유’에 더 힘을 싣고 있다. 글은 우리의 삶과 따로 떨어져 쓸 수 없기에, 작가는 늘 진솔하게 쓰고, 감응하는 마음을 가지라고 조언한다. 자신 안에 갇혀있는 욕망을 밖으로 풀어내지 못하고 끙끙 앓고 있는 이들에게 이 책을 권한다. 써야 쓴다.