-

-

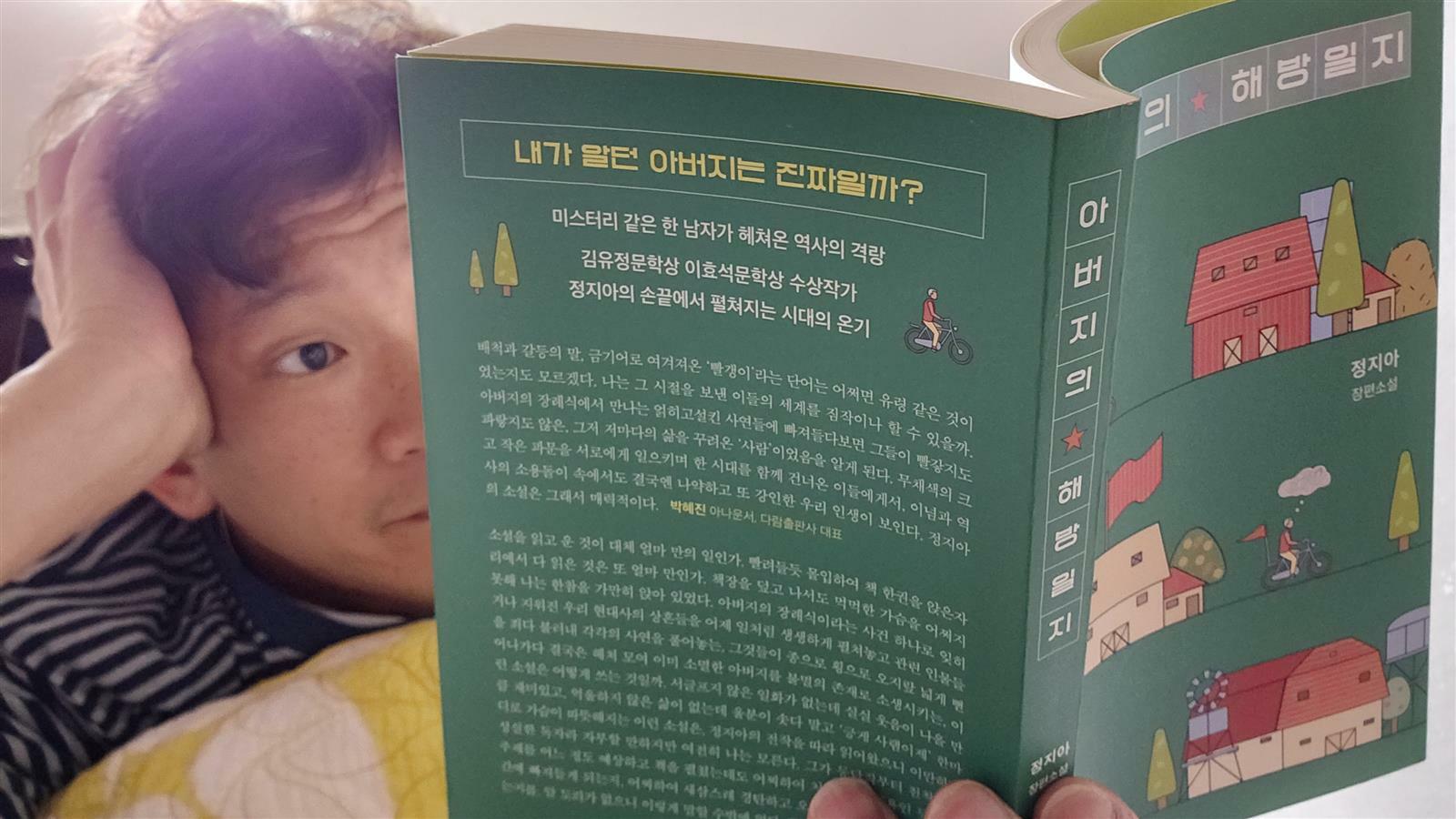

아버지의 해방일지

정지아 지음 / 창비 / 2022년 9월

평점 :

“아버지가 죽었다. 전봇대에 머리를 박고.”(p7)

“혁명가였고 빨치산의 동지였지만 그전에 자식이고 형제였으며, 남자이고 연인이었다. 그리고 어머니의 남편이고 나의 아버지였으며, 친구이고 이웃”(p248)이었던 아버지가 전봇대에 머리를 박고 거짓말처럼 죽었다.

<아버지의 해방일지>는 파란만장한 아버지의 삶에 비해 초라하다 못해, 코미디같이 떠나버린 아버지에 대한 추모이자 회상이며, 기억이다.

“그러니 아버지는 갔어도 어떤 순간의 아버지는 누군가의 시간 속에 각인되어 기억을 떠올릴 때마다 생생하게 살아날 것이다. 나의 시간 속에 존재할 숱한 순간의 아버지가 문득 그리워졌다.”(p110)

아리의 아버지는 빨치산이었다. 철도노동자로 일하다 인민의 나라를 위해 지리산을 누볐던 해방전사였지만, 이십년 가까운 감옥살이를 마친 뒤 고향 구례에 터전을 잡았다. 화려한 이력과는 달리 노동(농사)에는 별다른 소질이 없었지만, 친척과 이웃, 하다못해 생면부지의 외지인의 어려운 일을 그냥 흘려듣지 않고 자기 일처럼 도왔다. 그래서인지 그의 장례식에는 제법 많은 사람들이 머물렀고, 이들을 통해 빨치산 뒤에 가려졌던 아버지의 이야기를 하나씩 듣게 된다.

거대한 역사 속에 묻혀버린 한 개인의 이야기가 죽음을 통해 새롭게 태어났다. 서러움과 아쉬움이 가득한 우리의 역사가 그러하듯, 거친 너울에 가려 보이지 않던 수면 아래의 다채로움이 소소하게 전해진다. 혁명전사, 혹은 빨치산이라는 잔혹한 이름 뒤에 숨겨진 아버지로서의, 아니 이웃이자, 친구, 남자로서의 삶...

아버지의 장례식은 찬란했던 청준으로 시작해 빨갱이라는 꼬리표를 달고 한평생을 살아야했던 아버지의 무게를 벗어던지는 해방구였다.

“어쩌면 이건 어디에나 있을 우리네 아픈 현대사의 비극적 한 장면에 지나지 않을지도 모른다. 아버지가 대단한 것도, 그렇다고 이상한 것도 아니다. 그저 현대사의 비극이 어떤 지점을 비틀어, 뒤엉킨 사람들의 인연이 총출동한 흔하디흔한 자리일 뿐이다.” (p169)

“죽음으로 비로소 아버지는 빨치산이 아니라 나의 아버지로, 친밀했던 어린 날의 아버지로 부활한 듯했다. 죽음은 그러니까, 끝이 아니구나, 나는 생각했다.” (p231)

나의 아버지는 교육자였다. “집념은 기적을 낳는다”라는 믿음과 조국 근대화의 사명으로 학교를 세운 교육자였지만, 지독하게 가난했던 어린 시절의 기억이 뼛속까지 각인되어 있었다. 그래서 이십대 때 세운 고등공민학교를 오늘날의 특성화고등학교까지 발전시켰지만, 그의 마음 한구석에는 언제나 국회의원의 꿈이 있었다. 그래서 여러 차례에 걸쳐 출마했지만 매번 낙방을 거듭했다. 그는 노년이 되어 정치에 도전할 수 없게 되었을 때, 4년마다 치러지는 선거철이 되면 여러 후보의 선거사무실을 돌며 정치자 문을 해주거나, 옛 기억을 회상하기도 했다. 그는 사람과 글을 좋아해 늘 지인과의 술자리를 즐겼고, 거기에는 언제나 학교와 정치에 얽힌 무용담과 함께 시를 읊었다.

<아버지의 해방일지>를 읽으니 자꾸 아버지 생각이 난다. 뼈만 앙상하게 남아 심폐소생술을 받던 마지막 모습이 혈기 왕성하게 교정을 누비던 40대 후반의 아버지 모습과 오버랩된다. 부패 정권 타도를 외치며 이글거리는 눈동자로 단상을 내리치던 모습은, 백발의 노인이 되어 힘없이 침상에 누워있던 모습과 대비된다.

아리의 아버지와 나의 아버지는 각자의 자리에서, 역사와 함께, 혹은 그에 맞서, 싸우고 화해하며 살아왔다. 어떤 물리적인 업적이나 정치적 수식어를 동원하더라도 표현할 수 없는 한 인간으로서의 삶은 아리와 나를 통해 여전히 세상에 녹아있다. 이것이 아버지의 남긴 최고의 해방일지가 아닐까.

아버지와 나(1975년 6월, 아버지가 세운 동래공업전수학교(지금은 금정전자고등학교))