'당신이 그리운건 내게서 조금 떨어져 있기 때문입니다, 사랑하지

않아야 할 사람을 사랑하고 있다면, 한사람을 사랑했네, 아직 피어있습니까 그 기억, 너는 눈부시지만 나는 눈물겹다, 사랑해서

외로웠다!'

제목들만 들어도 왠지 가슴이 찡해진다. '이정하' 라는 이름을 처음 만난것이 대학교에 다니던 때였으니까...

어느새 20년 가까이 시간이 흐른듯하다. 그리고 그 시간, 그 이름과 함께 했던 단어는 바로 '이별'이었다. 젊은 가슴이 감당하기에 너무

벅차고, 너무나 가슴 아팠던... 그녀에게서 그 이름을 알았고, 그리고 이별로 그 이름과 함께 했다.

세상의 모든 만남은 슬픔이다. 그 사람을 내내 담아 놓을 수 없기에.... - P. 110 -

뭐랄까 이정하란 시인의 말과 글은 왠지 서글픔이 묻어난다. 그의 작품속에는 이런 단어의 향기들이 묻어있다. '그리움,

외로움, 사랑, 눈물, 슬픔, 이별...' 이런 말들이 그의 시를 장식해나간다. 오랜 시간 이전, 그를 처음 만났을때,

그녀에게서 건네받은 시집이 바로 '너는 눈부시지만 나는 눈물겹다'였다. 그리고 그녀는 떠나갔다. 시라는 장르와는

그리 친숙하지 않았던 나였지만, 이별 혹은 사랑은 모든 이들을 시인으로 만든다는 말이 새삼 가슴에 와닿았다. 어느새 이정하란 시인이 내 가슴을

어루만지고 있었다.

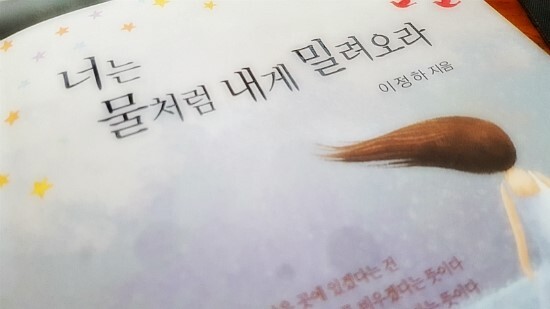

이번에 만나는 <너는 물처럼 내게 밀려오라>는 역시나 오랜 시간을 거슬러 그 시간을 추억하게 만든다. 청춘에게 실패는 없다.

경험이 있을뿐이라는 말이 새삼 떠오른다. 그 시절 내가 겪은 가슴 아픈 이별은 실패가 아니라 소중한 경험 이었음을 오랜 시간후에

느끼게된다. 어느새 난 사랑하는 아내와 두 아이의 아빠가 되었다. 그리고 오래전 이별의 아픔과 상처는, 그저 미소를 짓게 만드는 아련한 추억속

한 장면이 되어버렸다. 그리고 아련한 장면속을 흐르는 음악처럼 '이정하'와 그의 시어들은 작고 아름다운 배경이 되어준다. 무더운 여름날 시원한

바닷물이 상쾌한 바람과 함께 밀려오듯이...

너무나 좋아하고 즐겨만나던 익숙한 작품들도 눈에 띈다. '누군가를 사랑한다는 것은'이나

'기대어 울 수 있는 한 가슴', 그리고 '그대 굳이 사랑하지 않아도 좋다',

'허수아비'... 어느 시집에 담겨졌었는지는 하나하나 구분할 수 없지만, 그 시간들을 걸어오면서 나의 가슴을

어루만져주던, 왠지 모를 공감 혹은 따스한 느낌의 시어들은 오랫만에 만나도 참 기분이 즐거워진다. 다시 만나는 추억의 詩도 있고, 그 시에 대한

작가의 마음을 담은 글도 있다. 새롭게 우리를 찾은 사랑, 혹은 이별의 언어들도 그렇게 함께 한다.

비를 맞으며 걷는 사람에겐 우산보다 함께 걸어 줄 누군가가

필요한 것임을.

울고 있는 사람에겐 손수건 한 장보다 기대어 울 수 있는 한

가슴이 더욱 필요한 것임을.

그대를 만나고서부터 깨달을 수

있었습니다.

그대여, 지금 어디 있는가. 보고 싶다 보고 싶다. 말도

못할 만큼 그대가 그립습니다.

- 이정하, 기대어 울 수 있는 한 가슴

-

처음 사랑이란 말로, 이별이란 먈로 '이정하'를 만났다. 그렇게 많은 시간이 흐르고 가슴을 후벼파던 상처가 있었던가 하는 기억도 아련할

무렵 그를 다시 만난다. 그리고 그 시간들과 함께 그의 시어들은 어느새 '삶' 이란 단어와도 닮아있다는 것을 느끼게 된다. 아마도 그건 우리의

삶이 바로 사랑이라는 말과 언제나 함께 하기 때문이 아닐까? 우리 삶 속에는 사람이 있고, 또한 사랑이 있다. <너는 물처럼 내게

밀려오라>는 그렇게 사랑을, 사람을, 우리 삶을 담아내는 그런 시산문집이 아닐까싶다.

'시를 읽으면 마음이 고요해진다. 시를 읽으면 무엇보다

마음이 촉촉해져 오는 것을 느낄 수 있다. 그 하나면 충분하지 않을까? 메말랐던 마음에 풀꽃 하나가 촉촉이 피어나는 그 행복감 하나면. 때로

삶이 힘겹고 지치는가? 하지만 그 노력으로 인해 당신의 삶이 이만큼 올 수 있었다는 것을 기억하라. 그런 때가 있었어. 그대가 굳이 나를

사랑하지 않아도 그대를 사랑하는 것만으로도 행복해하던 때가.'

- 작가의 말 중에서 -

학창시절 하나의 시를 놓고 문법을 배우고, 작가가 말하려는 의도를 유추하고, 이 시가 담고 있는 의미들을 도식화해서 외우고 외우던 시간들이

아직도 기억난다. 詩는 정말 그런 것일까? 아니 그런것이 의미가 있을까? 작가의 의도를 굳이 알아야 할까? 詩는 그냥 詩 그 자체로 유효하다.

그것을 눈에 담고 가슴에 닿으면 그만이다. 무엇가가 느껴지고 안느껴지고는 그것을 만나는 이의 몫이 아닐까? 詩라는 장르와의 오랫만의 만남에 그런

생각들이 문득문득 스친다.

지금도 나의 책장 한구석에 소중하게 놓여있는 이정하 작가의 시집들 앞에 앉아서, 오랫만에 다시만난 그와의 만남이 너무나 설레이고 반가웠다.

오랜 추억의 한 장면을 떠올리며 그와 마주앉아 속깊은 이야기를 나눈듯 즐겁다. 처음 이정하라는 작가를 만나는 이들에게는, 또 오래전 내가 느꼈던

그 감정으로 다가갈 수 있을지도 모르겠다. 설렘, 서글픔, 혹은 사랑의 진솔함? 왠지 모를 가슴 뭉클함으로, 사랑이라는 이름이 곁들여진 삶의

이야기로, 오래도록 우리들 가슴속에 살아숨쉬는 그의 시어들과 함게 하고 싶어 진다.