멀리서 빈다

어딘가 내가 모르는 곳에

보이지 않는 꽃처럼 웃고 있는

너 한 사람으로 하여 세상은

다시 한 번 눈부신 아침이 되고

어딘가 네가 모르는 곳에

보이지 않는 풀잎처럼 숨 쉬고 있는

나 한 사람으로 하여 세상은

다시 한 번 고요한 저녁이 온다

가을이다, 부디 아프지 마라.

_ 나태주

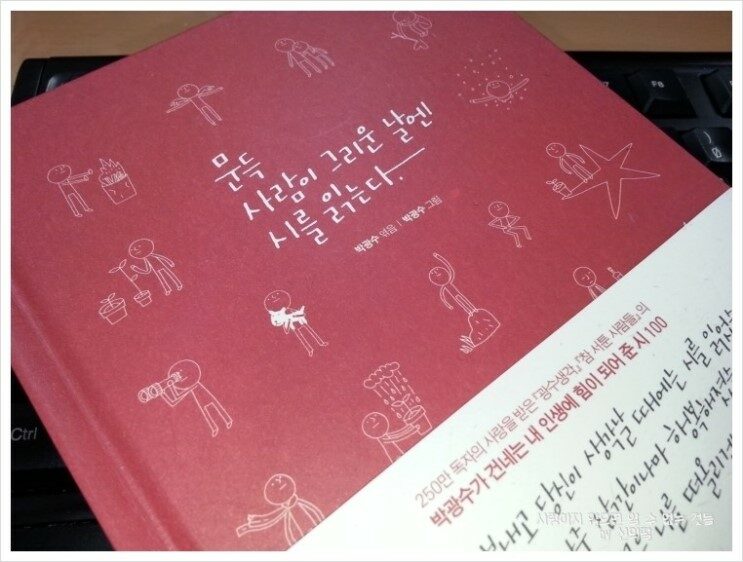

시를 읽으면 제 마음은 언제나 고등학교 시절로 돌아갑니다. 친구들과 함께 시를 읽었던 그 등나무 아래로 말입니다. '광수생각'의 그 광수씨가 골라준 "내 인생에 힘이 되어 준 시 100"편을 읽는 내내 저는 그 등나무 아래에 가 앉았습니다. 높다란 학교 담장 밑 레코드 점에서 노래가 들려오는 환상에 젖기도 했습니다. '야자'(야간자율학습) 중인 친구를 몰래 불러내듯, 저는 그 등나무 아래 앉아 이름을 하나씩 되내이며 친구들을 소환했습니다. 여기 이 책, <문득 사람이 그리운 날엔 시를 읽는다>에 실린 시들을 읽어주고 싶었기 때문입니다.

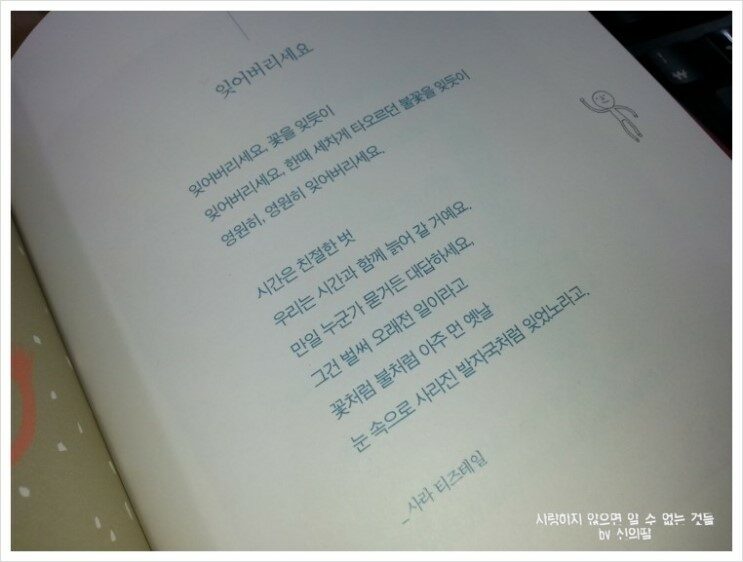

잊어버리세요

잊어버리세요, 꽃을 잊듯이

잊어버리세요, 한때 세차게 타오르던 불꽃을 잊듯이

영원히, 영원히 잊어버리세요.

시간은 친절한 벗

우리는 시간과 함께 늙어 갈 거예요.

만일 누군가 묻거든 대답하세요,

그건 벌써 오래전 일이라고

꽃처럼 불처럼 아주 먼 옛날

눈 속으로 사라진 발자국처럼 잊었노라고.

_ 사라 티즈테일

친구야, 기억하니? 우리가 서로에게 적어보내던 그 시야. 이 책에서 다시 만나 읽어보니 웃음이 난다. 고작 열일곱 밖에 되지 않았던 우리인데 무엇 때문에 우리 마음은 그토록 고통이었을까. 아니 다시 읽으니 눈물이 난다. 우리 언제 이렇게 늙어버렸지. 진짜 시간과 함께 늙어 가고, 그건 벌써 오래전 일이 되었구나. 그때 너를 그렇게 눈물 짓게 하던 고통을 이젠 영원히 잊어버렸을까. 가만히 알아보고 싶다.

<문득 사람이 그리운 날엔 시를 읽는다>를 읽으며 유난히 고등학교 시절을 많이 떠올린 것은 지금 내게 그리운 사람들이 그 시절에 만난 친구들이기 때문에 그렇습니다. 또 '광수생각'의 광수씨와 (저보다 '오빠'지만) 공유할 수 있는 시간들이 같아서인가 봅니다. 그때보다 곱절의 나이를 더 먹은 친구들을 만나면 함석헌 선생님의 ' 그 사람을 가졌는가'라는 시를 꼭 읽어주고 싶습니다. 살아오면서 사람이 그리울 때마다, 사람에게 상처받을 때마다, 친구들을 떠올리며 조용히 읊어보던 시이기 때문입니다.

<문득 사람이 그리운 날엔 시를 읽는다>, 이 책은 광수씨가 살아오면서 힘이 되어 주었던 시들을 고른 것입니다. 이 책을 통해 처음 알게 된 시인 중에 '비스와바 쉼보르스카'라는 시인의 이름을 메모해두었습니다. 햇살 좋은 날, 무작정 걷고 싶은 날, 어딘론가 훌쩍 떠나버리고 싶은 날, 문득 사람이 그리운 날, 서점에 나가 이 시인의 시를 찾아봐야겠습니다.

이 책은 사랑하는 사람에게 선물해주고 싶은 책입니다. 이유는 모르겠습니다. 내가 시를 읽고 시가 나를 읽듯, 이 책을 선물하면 내 마음이 보일 것만 같아서, 내 마음이 전해질 것만 같아서 그렇습니다.