굳건히 세워졌다고 믿었던 정신이 갈대처럼 흔들리는 것은 한 순간이다. 최근 몇 차례 있었던 풍파를 온몸으로 맞으며, 오랫동안 감춰두었던 끝없는 우울과 고독의 심연이 다시 드러나고 있음을 실감했다. 어떤 삶의 태도를 취하든 결국 혼자일 수밖에 없는 자신을 돌아보며, 나는 오래 전 외로움에 대해 썼던 잡스러운 에세이에서 인용했던 노래 가사를 다시금 떠올려야 했다.

너를 떠나 살 수 있을까

나의 가장 오랜 벗이여

나는 네가 없이는 내가 아닐 것 같아

차가운 너의 품 안에서 눈 감으면

어느새 꿈속을 걷는다

- 자우림, 슬픔이여 이제 안녕

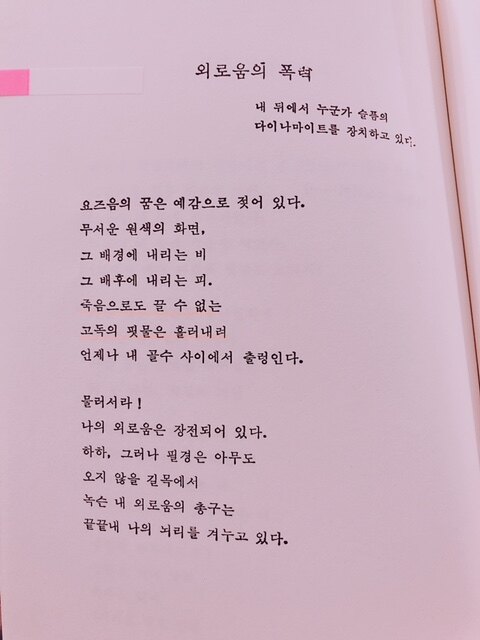

누군가의 손을 잡고 있음에도 “열 손가락에 걸리는 존재의 쓸쓸함”(「사랑하는 손」)을 온몸으로 느껴야 했던 최승자 시인의 시집을 연달아 읽으며, 그녀의 시 세계 전반에 깔려 있는 “괴로움/외로움/그리움/내 청춘의 영원한 트라이앵글”(「내 청춘의 영원한」)로 함몰하는 나를 보는 것은 언제나 고통스럽다. 하지만 고통스러운 과정을 감내하면서 끝까지 읽어낼 수밖에 없는 것은, 허무와 죽음만이 상존하는 세계 한복판에서 자신의 고통을 끊임없이 언어와 이미지로 잡아내려는 시인의 처절한 외침이 토해내는 정서가 나를 끊임없이 붙잡기 때문이다. 김치수 평론가는 첫 시집 『이 시대의 사랑』에서 ‘사랑’이라는 키워드를 잡아냈지만, 난 그녀의 시를 읽을 때마다 ‘외로움’이라는 단어를 떠올린다. 이때의 외로움이란 감상(感傷)으로서의 외로움(loneliness)이 아닌, 모태의 순간부터 죽음에 진입하고 있음을 체감한 시인의 외로움(solitude)에 가깝다. 나를 맴돌고 있는 트라이앵글의 한 축으로서의 외로움이 결국 고독이라는 근원에서 뿜어내는 “핏물”과 같은 것인지를 생각하며, 여전히 나는 처음으로 만났던 그녀의 시, 「외로움의 폭력」을 떠올리지 않을 수 없었다. 첫 만남 이후 너무나 많은 시간이 흐른 뒤에야 시집을 완독하였지만, 여전히 첫 시를 가장 좋아하고 있는 나를 바라보면서.

그녀가 인식하고 있는 세계는 죽음과 어둠이 전부인 곳으로 존재하며, 그 안에서 외로이 살아가는/죽어가는 인간의 모습은 때로는 골수와 핏물이 넘치는 모습으로, 때로는 사지가 절단되어 내버려진 모습으로 그려진다. 살아 있다는 것이 “영원한 루머에 지나지 않는다”(「일찌기 나는」)는 시인에게 청춘(靑春)이란 “초록의 무서운 공황”이자 “귀신 같은 푸르름”(「무서운 초록」)일 수밖에 없는 것이다. 그러나 이 시대의 비극은 “이렇게 살 수도 없고 이렇게 죽을 수도 없”음에도 “서른 살은 온다”(「삼십세」)는 것이며, 예민한 감각을 가진 이가 시인 자신뿐이기에, “너희들 문간에는 언제나/외로움의 불침번이 서 있"음에도 "고독한 시간의 아가리 안에서/너희는 다만/절망하기 위하여 밥을 먹고/절망하기 위하여 성교”(「과거를 가진 사람들」)할 뿐이기에 더 거대하게 다가온다. 그녀의 시가 표출하는 이미지들이 섬뜩하면서 잔혹하고, 때때로 추악한 모습을 띠는 것은 정과리 평론가의 말처럼 죽어가고 있음을 자각하지 못한 “너희들”을 깨우기 위함일까.

『즐거운 일기』에서도 시인의 인식은 거의 동일한 것처럼 보이지만, 자신에게서 세계 자체로 시선을 돌리는 시편들이 눈에 띈다. 여기에서 시인이 인식하는 세계는 “유해 색소의 햇빛에 조금씩 들끓으며/발효하기 시작하는 거대한 반죽 덩어리”이자, “입으로는 하루종일 먹었던 온갖 더러움을 게거품처럼 조용히 게워내”는 세계이다(「여의도 광시곡」). 그리고 “오늘도 우리는 코리아의 유구한 푸른 하늘 아래 꿈 잘 꾸고 한판 잘 놀아났읍니다.”(「즐거운 일기」) 시인은 홀로 “대낮에 서른 세 알 수면제를 먹”고도 잠들 수 없는 사악한 밤의 세계에서(「수면제」), “어느 한 순간 세계의 모든 음모가/한꺼번에 불타오르”(「내가 너를 너라고 부를 수 없는 곳에서」)는 곳에서 “폐광처럼 깊은 잠을” 잘 수 없고, 항상 깨어서 “이 피곤한 컹컹거림”(「시인」)을 멈추지 않는 것이 자신의 숙명임을 받아들인 것처럼 보이기도 한다. 그러나 울부짖음은 “불발”이 예정되어 있는 것이어서, “공포”이자 “암흑덩어리”인 세계는 “쥐의 꼬리를 문 쥐의 꼬리”(「악순환」)처럼 악순환을 반복할 따름이다.

세계 각처로 뿔뿔이 흩어져 간 아이들은

남아연방의 피터마릿츠버그나 오덴달루스트에서

질긴 거미집을 치고, 비율빈의 정글에서

땅 속에다 알을 까놓고 독일의 베를린이나

파리의 오르샹가나 오스망가에서

야밤을 틈타 매독을 퍼뜨리고 사생아를 낳으면서,

간혹 너무도 길고 지루한 밤에는 혁명을 일으킬 것이다.

언제나 불발의 혁명을.(「겨울엔 바다에 갔었다」 중, 강조는 인용자)

그해 늦가을과 초겨울 사이, 우리의 노쇠한 혈관을 타고 그리움의 피는 흘렀다. 그리움의 어머니는 마른 강줄기, 술과 불이 우리를 불렀다. 향유 고래 울음 소리 같은 밤 기적이 울려 퍼지고 개처럼 우리는 제기동 빈 거리를 헤맸다. 눈알을 한없이 굴리면서 꿈속에서도 행진해 나갔다. 때로 골목마다에서 진짜 개들이 기총소사하듯 짖어대곤 했다. 그러나 197×년, 우리들 꿈의 오합지졸들이 제아무리 집중 사격을 가해도 현실은 요지부동이었다. 우리의 총알은 언제나 절망만으로 만들어진 것이었으므로……(「197×년의 우리들의 사랑─아무도 그 시간의 화상(火傷)을 지우지 못했다」 중, 강조는 인용자)

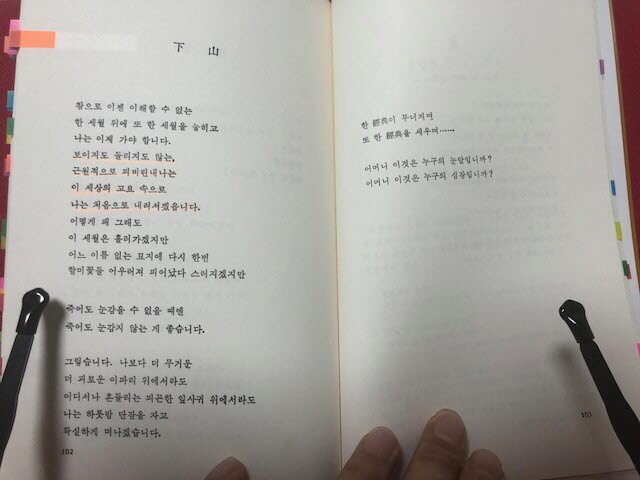

그 와중에 조용히 “죽음은 우유 배달부의 길을 타고 온다.”(「무제 2」) 여전히 더럽고 오물로 가득 찬, 절망과 고통과 공포와 죽음이 난무하는 세계에서 시인의 외침은 단순히 울부짖음으로 끝나는 것인가. 때로는 죽음 충동의 지배를 받는 것처럼 보이는 그녀의 목소리에서 나는 멈추지 않겠다는 아픈 다짐을 본다. “근원적으로 피비린내나는/이 세상의 고요 속으로/나는 처음으로 내려서겠읍니다.”(「하산」)와 같은 구절에 보이는 마음가짐에서, 나는 끝내 잠들지 못하고 고통을 이야기하겠다는 다짐을 읽으며 아파하는 것이다.

그녀의 시에서 나타나는 처절한 비극의 언어는 때로는 그로테스크한 이미지로, 때로는 극언의 형태로 충격을 안기며 온다. 그것은 이미 죽음이 전체를 덮은 세계 때문이기도, 모태를 벗어난 순간부터 세계에 홀로 내던져진 인간의 존재론적 고독 때문이기도 하다. 언제나 시인은 컹컹대며 현실의 맨얼굴을 말하겠지만, 어떤 언어로도 외로움, 괴로움, 그리움의 트라이앵글을 벗어나지 못할 것을 알기에 그녀의 시가 더욱 아프게 다가온다. 트라이앵글을 벗어나지 못하는 것은 시인뿐만 아니라는 것을, “뒤로 벌렁 누운/거대한 다족류의 벌레”와 같은 세계에서 살아가고/죽어가고 있는 “피골이 상접한 내 정신”(「여의도 광시곡」)도 마찬가지라는 것을 매번 읽을 때마다 실감하는 까닭이다..