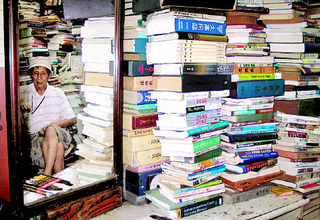

독립문 골목책방은 영천시장에 있다. 시장이라기보다는 시장 입구에 있다. 더 정확하게 말하면 시장통 골목에 있다. 골목의 좌우에 사람키 이상으로 책을 벌여놓고 있다. 물론 다른 점포처럼 별도의 공간을 갖고 있지만, 그곳은 차라리 창고라고 하는 편이 옳다.

이곳은 사람들의 통행이 잦다. 저녁 찬거리를 사러 온 주부도, 막걸리로 컬컬해진 목을 축이려는 일꾼도 일단은 이 골목을 지나야 한다. 책들은 그들을 향해 손짓한다. 그것은 암호와도 같아서 아는 사람한테만 은근하다. 발걸음을 늦춰 잠시 머물면 책들은 비로소 말을 걸어온다. 그렇게 행인은 책방 손님이 된다. 손님은 때로 고개를 숙이고 때로 허리를 굽혀 책들과 눈맞춤한다. 골목은 한 일자, 여느 책방처럼 꼬불꼬불 복잡한 동선이 없다. 그래서 손님과 책들의 대화는 일목요연하다. 숙이고 굽히고, 앉았다 일어섰다 하는 모습이 모시적삼처럼 훤하다.

주인은 ‘창고’에 책상과 의자를 두고서도 손님들의 동태를 다 안다. 골목을 들며나는 사람들이 행인인가 손님인가를 주목하고, 손님과 책들과의 대화를 지켜본다. 무슨 책을 어느 어름에 두었는지 아는 주인은 굳이 귀를 기울이지 않아도 손님의 위치로써 무슨 대화인가를 알아챌 수 있다. 골목선과 황씨의 시선이 마주치는 지점에 세워진 거울이 그 비결이다. 책과의 대화를 끝낸 손님이 책을 손에 들고 대화상대를 주인으로 바꾸려 할 즈음이 황씨가 존재를 드러내는 시점이다.

위에는 선풍기, 발치에는 텔레비전. 중무장한 채 책상에 앉아있던 그는 사진을 찍지 말라고 했다. “손님이 사진 한 장 찍겠다는 데 그게 안 되냐.” “보자니 당신은 손님이 아니다.” 신분을 밝힐 짬도 없이 대화는 언성이 높아지고 급기야는 앞 돼지고깃집 주인이 와서 말렸다. 신분을 밝힌 뒤에도 시비는 2시간여 계속되었다. 신분을 밝히고 협조를 구했어야 하지 않느냐는 게 주인의 주장이고 거절부터 하고 사람 봐가며 찍게 하려던 거냐는 게 기자의 항변이었다.

그는 시비 틈틈이 이러면 안되는데 하면서 이야기를 들려주었다. 책장사 40여년, 참 오래했다, 이제 나이가 들고 한달 100만원 월세도 버겁다, 그만두려고 내놨다, 미국에 사는 딸네한테 가서 살려고 한다 등등. 황자 정자 기자. 예순 다섯살. 연락처는 거울에 매직으로 쓴 손전화 번호를 가리켰다. 유선전화는 313-5066. “당신, 참 희한한 취재기술을 가졌다”면서 “재료를 줬으니 광고가 되게 기사를 써야 한다”면서 취재수첩을 ‘검사’했다. 기사 나면 신문 한장 갖다 달라고 하면서 2시간 정도 응한 값이 그 정도는 되지 않느냐고도 했다. 기사 난 것 봐서 술 한잔을 사든지 책 한권을 주든지 하겠다고.

광고 한마디. ‘골목책방’은 사람 드나듦처럼 책 드나듦이 잦고 많다. 좋은 책은 먼저 온, 눈썰미 있는 사람이 임자다. 이러한 특성을 아는 사람들은 이곳을 자주 찾는다. 주인의 손마디는 책방 연륜만큼이나 무척 굵다.