“소설은 역사장편이 좋더군요. 건륭황제, 강희대제 다 읽었어요. <대망>, <토지>는 두 번 읽었고요.”

신광헌책(02-923-9960)의 오후. 주인 이종우(52)씨는 중화텔레비전을 틀어놓았다. 대하 역사드라마 ‘황제의 딸’이 방영되고 있었다. 건륭황제 때의 이야기여서 재미있단다.

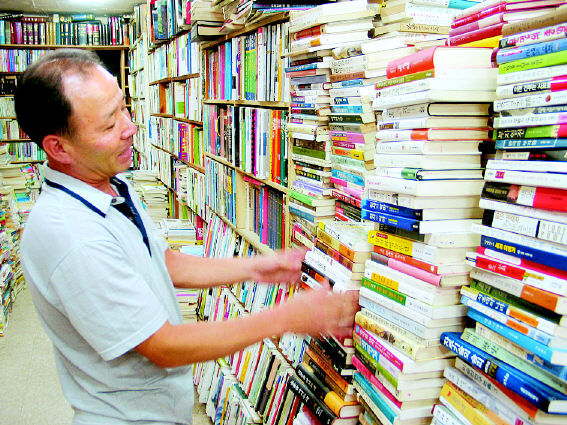

책방이 깔끔하기는 면도를 말끔하게 한 주인의 얼굴과 흡사하다. 앉은 자리 뒤쪽에 짝 맞춰진 대하소설들이 고른 이빨처럼 꽂혔다. 길쭉한 사각공간의 책벽과 중간의 길쭉한 책탑. 그리고 끝에서 꺾어드는 책창고. 책들은 대체로 분야별로 분류되어 일별하기 쉽다. 왼쪽벽은 레일식 책장을 써 두 겹이다.

“요즘 사람들 끈기가 없어요. 길거나 두꺼운 책, 글씨 많은 책 안 읽어요. 워낙 볼거리가 많아서겠지만요. 텔레비전 틀면 스물네 시간 나오지요∼, 1000원만 주면 비디오 빌려보지요∼.”

찾는 사람이 많은 <상실의 시대>를 보았더니 별 것 없더라면서 꽂힌 지 오랜 주홍색 삼성사상전집, 범우사판 문학·역사 고전들을 안타깝게 쳐다보았다. 베르나르 베르베르와 움베르토 에코가 요즘은 한물 갔다. 코엘료도 그렇게 되지 않겠는가. 존재의 빛을 옅우고 너덜거리게 만드는 시간의 굴레에서 모든 것이 자유롭지 않음은 헌책방에서 소롯이 드러난다.

자신이 소중하게 여기는 것과 손님들이 자주 찾는 것과는 괴리가 있다. 깨끗한 고전책을 많이 갖춘 것은 그 틈을 메우려는 몸짓일 테다. 고전들은 책장에서 주인처럼 번듯하고 유행을 타는 신간(?)들은 뜨네기처럼 바닥에 쌓였다. 청계천, 홍릉 등 언제 어느 곳에서 떼어 왔는지 모두 기억한다. “내 눈으로 뽑아 제값 주고 사온 것들입니다.” 말하자면 주-객의 긴장관계에서 선택받은 것들이라 첫눈에 깐깐하다.

책방은 성신여대 정문에서 보아 왼쪽 길을 가다가 편의점을 끼고 돌면 툭 튀어나온다. 전철역에서 가려면 여대 앞길을 지나야 하는데, 그 길을 도시라 치면 책방으로 난 길은 시골이다. 전혀 다른 세계를 몇 분 사이에 경험하는 셈. 책방행은 내리막처럼 힘들지 않으나 되짚어 나오기는 무척 고단하다. “여대 앞 책방은 잘 안 된다고 해요.” 인과를 증명할 수 없지만 갖춰둔 학술서적이 불과 얼마 되지 않는다. 굳이 여대 앞이라 그럴 것도 아니다. 여러 해 전 헌책방 주인들 13명으로 출발한 모임이 지금은 없어진거나 진배 없다. 8명은 새책방으로 바꿨고 4명은 아예 그 동네를 떴다. 헌책방은 이씨 혼자 남았다. 지금도 생각은 젊어서 100평쯤은 하고 싶은데 도무지 계산이 안 나온다. 지금 스무 평도 한달 110만원 집세를 내기 힘들다.

전성기 때 쓰던 재단기가 기억처럼 한쪽 구석에 있고 이씨는 손님이 고른 책을 걸레로 닦아 봉투에 넣어주었다. 그 새 중화텔레비전에서는 ‘황제의 딸’이 끝나고 ‘모택동의 대장정’이 시작됐다.