遊漢拏山

2월의 마지막날 눈 다 녹기전 한라산에 가자.

지인 3명과 다녀오다.

한라산은 거기 그대로 서 있었다.

고도 1,000이 넘으니 눈이 있고 길이 얼어 아이젠을 착용한다.

좀 일찍 2월초에 설국이었을때 왔어야됐는데.

탐방로 예약이 꽉 차 있어 마지막날자로(2.28) 겨우 네자리, 관음사 코스로 예약. 막차 탔다.

날이 너무 좋아(사실 더웠다, 성판악 쪽 등로는 눈이 녹아 질퍽거렸다) 어려움없이 상쾌한 산행이었다.

일행중 5백넘는 산은 첨 오른다는 사람이 있어 내심 걱정했으나 다행이 별 탈없이 산행을 마쳤다.

영산이라 그런지 산객이 많았다. 젊은 처자들도 많이 보인다. 백록담 정상석 인증 줄이 100미터도 넘는다. 사진 찍기에 방해되지 않게 옆에 서 있다 잽싸게 찍고 빠진다.

관음사코스로 올라 성판악으로 내려오다 사라오름 찍고 마무리.

연휴가 끼어 제주공항엔 人山人海.

올핸 신년산행을 못했는데 한라산행으로 대신.

그동안 찍었던 백록담 사진 네컷 올려본다.

심경호 선생의 山文記行

동양 고전의 권위자 심경호 교수가 엄선한

조선시대 유산기遊山記의 정수

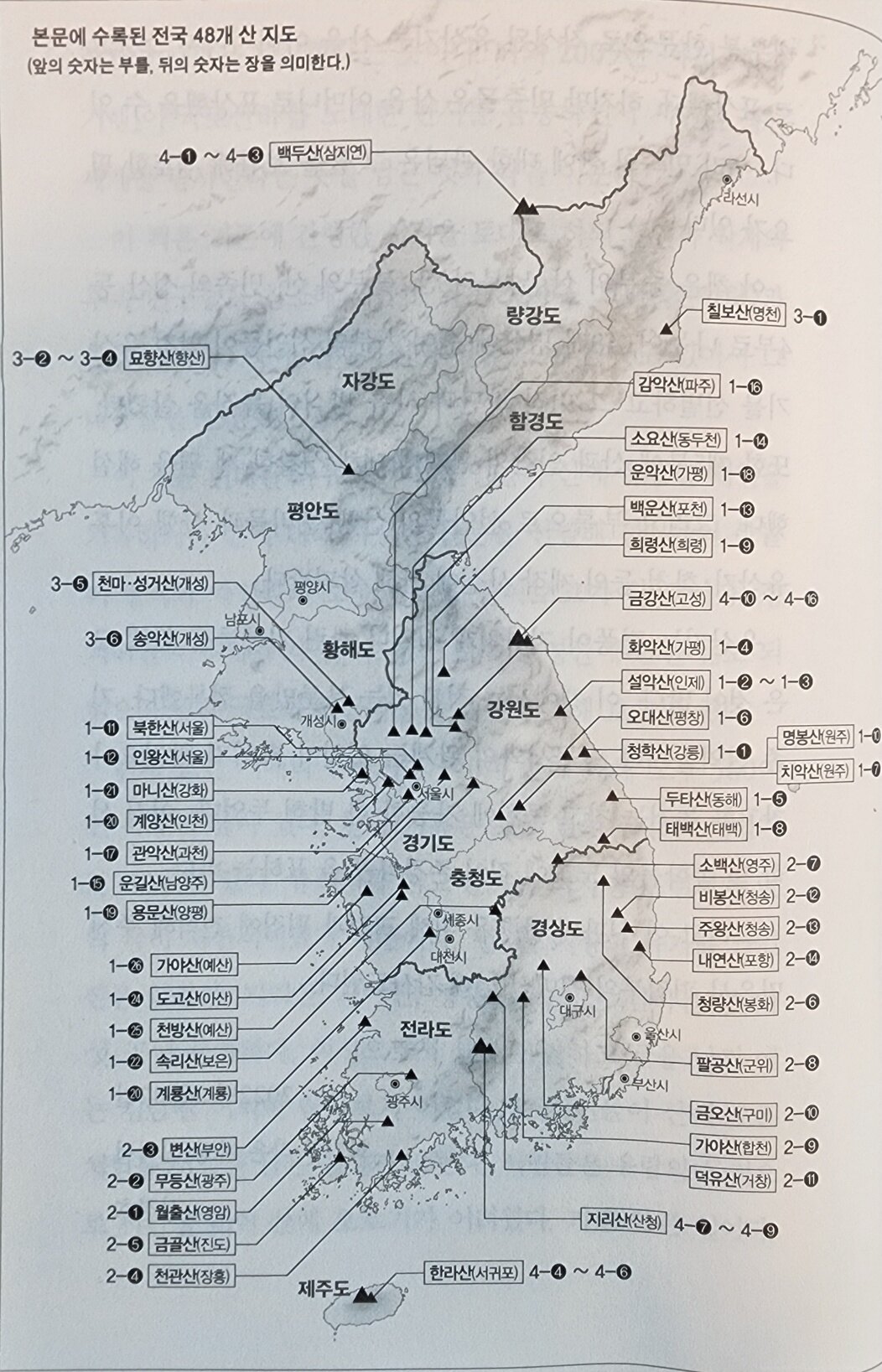

전국 48개 산에 대한 선인들의 기록

이이(청학산-오대산), 허목, 정약용, 채제공, 이산해, 주세붕, 허균, 김종직, 이곡, 남효온, 김만중, 유몽인 등 이름 석자를(두 자인 분도 있다) 중고등학교 한국사 교과서에 올려 누구나 다 알고있는 쟁쟁한 분들의 유산기가 실려있다.

한라산에 대한 유산기는 총 3편

1. 林悌 南溟小乘 중 한라산부분 발췌

2. 李衡祥 地誌 중 한라산부분 발췌

3. 崔益鉉 遊漢拏山記

최익현의 유한라산기는 중고 교과서에 수록되어 있어 아마 가장 유명한 기록이라 생각된다.

1873년(고종 10년) 대원군을 탄핵하다 제주에 유배되었고 1875년 사면되었다.

1875년 3월 27일. 제주 선비 이기남의 인도로 어른 10 명 종자 6명과 함께 탐라계곡을 거쳐, 삼각봉, 백록담 북벽으로 정상을 오른 후 남벽으로 내려와 선작지왓에서 1박 노숙한 뒤 영실로 하산했다.

현재의 관음사코스로 올라 남벽, 윗세오름을 거쳐 영실로 내려온 듯

p.523

이른 새벽에 일어나 종자에게 날씨를 보라고 했더니, 알리는 말이 어제 초저녁과 같거나 오히려 심한 편이라고 했다. 그냥 돌아가 머물러 후일을 기다리는 것이 좋겠다고 말하는 자가 열에 일고여덟이었다. 나는 억지로 홍조, 술 한 잔을 마시고 국 한 모금을 들이키고는, 끝내 여러 사람의 의사를 어기고 말을 채찍질해 앞으로 나아갔다. 돌길이 꽤 험하고 좁았다. 5리쯤 가자 큰 언덕이 있는데, 중산이라고 했다. 관원들이 산을 오를적에 말을 묶어 두고 가마로 갈아타는 곳이다.

갑자기 검은 구름이 풀어져 걷히고 햇빛이 새어 나와 내리쪼여 바다 경치와 산 모양이 차례로 드러났다. 그래서 이성(二成)의 곳으로 말을 돌려보내고, 옷차림을 가벼이 하고 짚신을신고는 지팡이를 짚으며 걸음을 내디뎠다. 주인 윤규환은 다리가 아파 물러나겠다고 청했고 나머지 사람들은 생선 두름처럼 일렬로 내 뒤를 따랐다.

p.525

이렇게 6~7리를 나아가 비로소 상봉이 보이는데, 흙과 돌이 섞여 있고 평평하지도 비탈지지도 않으며, 원만하고 풍후한 봉우리가 이마 위 가까이 있었다. 초목이 나지 않고 푸른 이끼와 담쟁이 넝쿨만 돌의 표면을 덮고 있어서 앉거나 눕거나 할 만했다. 높고 밝으며 넓게 확 트여 정말로 해와 달을 옆에 끼고 비바람을 몰고 갈 만해, 의연히 티끌 세상을 잊고 속세의 먼지에서 벗어난 생각이 들었다.

얼마 후 검은 안개가 한바탕 몰려와 냅다 치달려서 주위를 깜깜하게 만들며, 서쪽에서 동쪽으로 산등성이를 휘감았다. 나는 마음속으로 괴이하게 여겼지만 이곳까지 와서 한라산의 진면목을 보지 못한다면 흙을 한 삼태기 더 붓지 않아 구인(九仞)의 높은 산을 이루지 못하는 꼴이 될 것이므로 섬사람들의 웃음거리가 되지 않을까 하는 생각이 들었다. 마음을 굳게 먹고 곧장 수백 보를 앞으로 나아가서 북쪽가의 오목한 곳에 이르러 굽어 바라보았더니, 가장 높은 봉우리가 여기에 이르러 갑자기 중앙이 터져 움푹 내려가 구덩이를 이루고 있다. 바로 이른 바 백록담이다. 둘레가 1리를 넘고 정지한 수면은 담담하며, 반은물이고 반은 얼음이다. 홍수나 가뭄에도 불거나 줄지 않으며, 얕은 곳은 가랑이만 걷으면 되고 깊은 곳은 무릎까지 걷어 올려야 했다.

p.526

석벽에 매달려 내려가서 백록담을 따라 남쪽으로 가다가 털썩 주저앉아 잠깐 휴식을 취했다. 일행은 모두 지쳐서 남은 힘이 없었지만 서쪽을 향해 있는 가장 높은 봉우리가 절정이기에조금씩 나아가 숨을 몰아쉬면서 올라가니, 따라오는 자는 세 사람뿐이다. 평평하게 퍼지고 널찍이 트여 시선이 그리 어질어질하지 않지만 위로는 별과 아주 가깝고 아래로는 인간 세상을 굽어보고 좌로는 부상(扶桑, 동방의 나무)을 돌아보고 우로는 서양을 접하며, 남으로는 소주, 항주를 가리키고 북으로는 내륙을 끌어당기며, 옹기종기 널려 있는 섬들은 큰 것은 구름 조각만 하고 작은 것은 달걀만 해서 놀랍고 괴이할 정도로 천태만상이다.

p.527

20리쯤 내려오니 이미 황혼이었다.

내가 ˝듣건대 여기서 인가까지는 매우 멀다고 하고 밤공기도 그리 차지 않으니, 도중에 길에서 자빠져 지쳐 버리는 것보다는 차라리 잠시 노숙하고서 내일 일을 홀가분하게 하는 것이 어떠한가?˝라고 하자, 일행이 모두 ˝좋습니다.˝ 했다. 마침내 바위에 의지해서 나무를 걸치고 불을 피워 따뜻하게 한 후에 한바탕 얼풋 잠을 자고 깨어 보니 하늘이 벌써 새어 있었다. 밥을 먹고는 천천히 걸어 나아가는데 어젯밤 이슬이 미처 마르지 않아서 옷과 버선이 다 젖었다. 얼마 가지 않아 다시 길을 잃어 이리저리 방황했는데 그 고달픔은 구곡양장(태황산 산길)과 십구당(양자강 상류의 험한 협곡)을 가는 정도보다 훨씬 더했다. 그러나 아래로 내려가는 형세라서 어제에 비하면 평지나 다름 없었다.

p.528

10리를 가서 영실에 이르자 높은 정상과 깊은 골짜기에 우뚝우뚝 괴석이 빼곡하게 늘어서서 웅장하고 위험이 있다. 역시 모두가 부처의 형태였으며 그 수가 백이나 천 단위로는 헤아릴 수 없었다. 이는 천불암이라 이름하는데, 아무래도 이른바 오백장군이다. 산의 남쪽과 비교해 보면 이곳이 더 기이하고 웅장하다. 산 밑에는 시내가 흘러나와 바다로 흘러 들어가는데, 길가에 있기 때문에 매우 얕고 퍽 드러나 있다. 가시덤불을 헤치고 앉아 얼마쯤 쉬다가 이윽고 출발해 20리를 가서 서쪽 계곡의 입구로 나오자, 감영의 군졸들이 말을 끌고 와서 기다리고 있었다. 인가에 들어가서 밥을 지어 요기를 하고는 어스름 저녁 그늘이 깔릴때 성으로 돌아왔다.