-

-

미술관에서는 언제나 맨얼굴이 된다 - 새하얀 밤을 견디게 해준 내 인생의 그림, 화가 그리고 예술에 관하여

이세라 지음 / 나무의철학 / 2020년 7월

평점 :

유명한 화가도, 모두가 좋아하고 아는 그림들도.

좋아는 하는데 아는게 많지 않아서 미술이란 단어를 쉽게 생각하지는 못하는 편이다.

그래도 미술관에서 가만히 작품을 보는건 좋아해서 작년까지만해도 시간이

되면, 기회가 되면 종종 미술관에 가곤했었다.

보고픈 전시회가 있었는데 미루고 미루다 결국 마지막날, 게다가 휴일에 한 번 갔다가 작품보다는 내 앞사람의 뒤통수를 더 많이 보고나서는 역시 전시회를 맘껏

보려면 평일이구나..했던 경험도 있었고.

가고 싶을 때, 갈 수 있을 때 가서 볼 수 있다는게 정말 행복한 일이었구나..하는 걸

올해 새삼 깨닫고 있다. 미술관도 그 중 하나다. 올들어서는 미술관에 한 번도 가

보지를 못했으니까. 3월이 지나면, 5월이 지나면..상반기가 좀 지나면..싶었던게

7월의 끝자락이다.

가끔 우울하고 가끔 짜증이 나지만 이렇게 책으로라도 접할 수 있는게 어디냐싶다.

"이세라"라는 작가분은 이 책을 읽기 전까지는 몰랐는데 꽤나 유명했던 분 같다. ㅎㅎ

기상청의 기상캐스터에서 연합뉴스TV의 기상캐스터로, KBS의 기상캐스터로

활동했고 2016년도부터는 "영화가 좋다"라는 프로를 3년간 진행하기도 했다.

영화를 좋아해서 영화 관련 프로를 찾아보기도 하는데, 진행자에는 별관심이 없어서 여전히..

몰랐다;;;

보통의 내가 가끔 TV에서 보는 젊은 기상캐스터분들은 예쁜 의상을 입고, 똑부러지게 날씨에

대해서 설명한다. 충분히 멋진 사람들인데 보여지는 것과는 조금 다른 면이 있는 것 같았다.

"오랫동안 나 자신을 "애매한 사람"이라 여기며 살아왔다. 10년 가까이 방송을 하면서도 사람들의 시선을 즐기는 데까지는 나아가지 못했고, 말하는 일을 업으로 삼으면서도 자주 말에 환멸을

느꼈다. 나를 더 적극적으로 '팔아야' 살아남을 수 있는 세상, 자기 과시가 게임의 주요한

방식으로 통용되는 세계에서 나는 스스로가 낙오자 같았다. "

프롤로그의 첫 시작이었다. 보여지는 면 외에 다른 부분이 당연히 있을테니까..

보여지지 않았던 면을 볼 수 있는 책이겠구나싶었다.

목차를 보면 중간중간 작가명이 없는 부분이 있다.

이부분은 특정 작가에 대해서 다루는게 아니고, "이세라" 본인의 이야기를 하고 있다.

마음대로 미술관에 가지 못하는 요즘, "대리만족"을 느껴보고자 선택했던 책이었다. 잠깐이나마 책 속에 칼라로 담긴 그림들을 보면서 홀로 쓰담쓰담하자고.

그래서 조금은 가벼운 마음으로 읽기 시작했던 건데 그 가벼웠던 마음이 페이지를 넘길 수록 무게감이 조금씩 느껴졌다. 나로인한게 아니라 "이세라"라는 사람으로 인해.

학생시절, 보고싶어서가 아니라 과제 때문에 억지로 갔던 전시회장에서 보았던

그림들에 대해서는 기억이 흐릿하다. 열심히 보지 않았고, 기억할 생각조차..없이

친구들과 전시회장을 나가서 먹을 떡볶이 생각만 했었으니까. ㅎㅎ

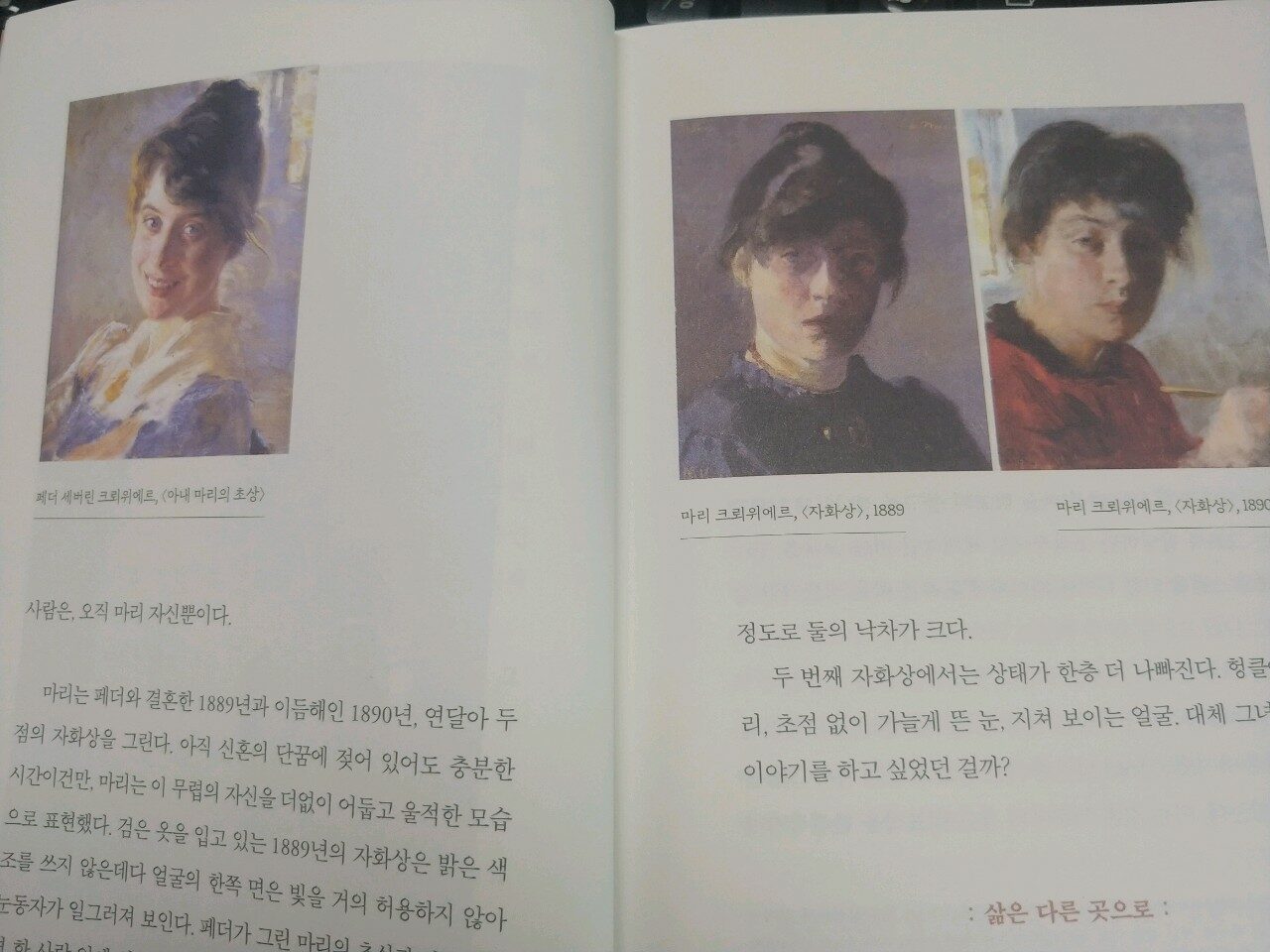

누구의 그림인지도 잘 모르고 보던 그때 자화상을 볼 때마다 매번 들었던 생각이

그림을 잘 그리는 사람들은 이렇게 본인의 모습을 사진이 아닌 자신이 직접 그린

그림으로 남길 수 있어서 좋겠다였다. 당시 내 눈엔 그저 다 잘 그린 작품들이었으니까.

그런데 내가 원해서 갔던 전시회들에서 본 자화상은 모두가 잘 그린 작품들만 있었던건 아니었다. 다른이도 아니고 본인을 그리는건데...최대한 멋지게, 이쁘게 그리지 왜 이렇게

우울하게, 슬프게 그렸을까..마리 크뢰위에르의 부분을 볼 때가 한밤중 TV도 끄고 완전히 조용한 방에서 홀로 보고 있었는데 솔직히 그림을 보고 무서웠다 ㅠ

1889년과 1890~1891년 사이에 그려진 두 장의 자화상은 유명 화가의

아내이자 최고의 뮤즈의 여성으로는 보이지 않는다.

내면에 우울함만 가득차 있는 여성의 모습이다.

책을 읽지 않고 그림만 봤다면 그냥 우울한 여성이었구나하고 지나갔을 텐데,

놀랍게도 1980년의 자화상에서 그녀가 손에 붓대로 보이는 가느다란 물체를 쥐고 있다는 설명이 있다.

"어디를 향하고 있는지 모를 흐리멍덩한 눈빛이지만, 마리는 그 순간에도

자신이 무엇을 원하는지를 잊지 않는다.

내가 마리의 자화상에서 발견하는 건 좌절이나 체념의 마음이라기보다는

"나는 아직 스스로를 포기하지 않았고, 앞으로도 그럴 것"이라는 강인한 의지다.

그런 마음은 결국 어떤 순간에도

다시 길을 찾게 만들고 삶을 지탱하는 보루가 되어준다. ".

이런건 정말 누군가의 설명이 아니면 알 수 없는 부분이니까. 이런 내용을 알게될때마다

흐뭇하다. ㅎㅎ1장 그림 앞에 서는 시간. 1장은 작가 스스로의 자기성찰(?) 같은 느낌이었는데, 시작이 좋았다.

2장 나의 모든 시작의 순간들. 2장은 좀 더 본격적으로 작가 본인에 대한 이야기를 하고 있었다. 영화 <브루클린>, 영화 <바르다가 사랑한 얼굴들>에 대해서 이야기하면서. 이 부분은 작가나

미술작품에 대한 이야기가 없어서 살짝 옆길로 새는 느낌이긴 했지만 쉬어가는 코너처럼읽고

지나갈 수 있었다. 무엇보다 다음에 바로 "잭슨 폴록"이 나왔으니까. 예전에 연극 레드라는

작품을 보고나서 거기 주인공이나 그렇진 않았지만 관심 갖게 된 작가중에 한 분이다.

모범적인 삶을 살다 갔다고는 할 수 없지만, 이분이 남기고 간 작품들은 힘이 느껴져서

왠지 모르게 호감이 간다는; 기회가 된다면 꼭!!! 전시회에서 보고 싶은 작품 중에 하나다.