-

-

2666 - 볼라뇨 20주기 특별합본판

로베르토 볼라뇨 지음, 송병선 옮김 / 열린책들 / 2023년 10월

평점 :

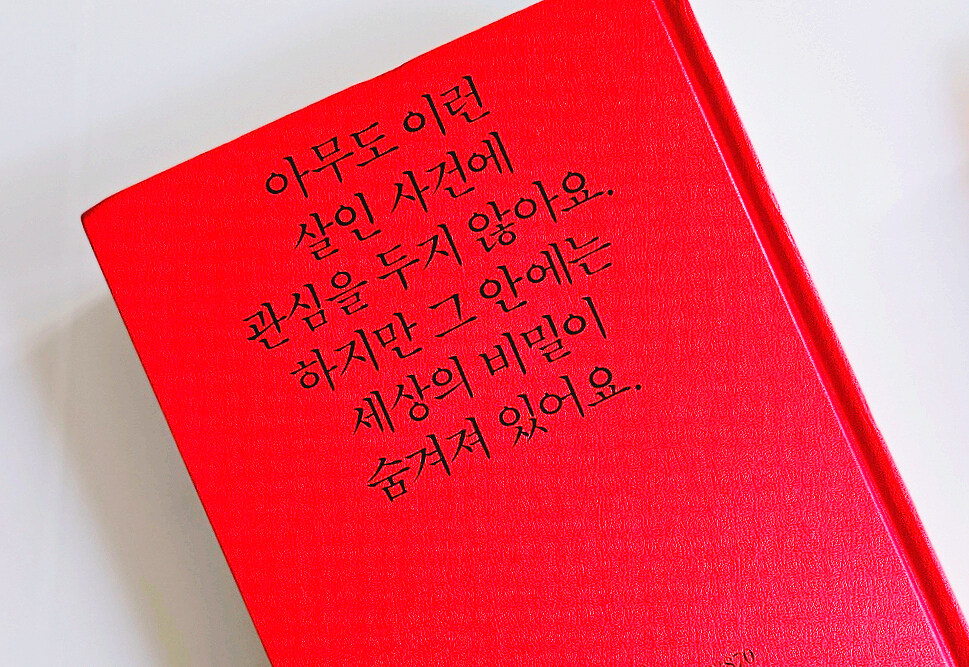

한국에서 가장 아름다운 책으로 선정되기도 한 로베르토 볼라뇨의 소설 [2666] 합본판은 눈에 딱 띄는 강렬한 빨간색과 압도적인 크기로 내 눈을 사로잡았다. 읽어야겠다는 생각보다 소유욕이 앞선 건지 모르겠다. 지원받아 내 손에 들어오긴 했지만 시작부터 숙제로 다가오는 압박감이 더 큰 건 아마도 다른 책 크기와 무게 때문일 터.

우선 합본이라 휴대하고 다니며 읽을 수 없었고 그래서 읽는 속도가 느려질 수밖에 없었으니 예상보다 시간이 꽤 걸렸다.

하지만 이 아름다운 책을 어찌 놓을 수 있단 말인가. 요즘처럼 더운 날 시간 날 때마다 엉덩이 딱 붙이고 앉아 읽고 또 읽었다.

[2666]은 다섯 부분으로 구성된 대서사시로, 여러 등장인물과 사건들이 얽혀 있는 복잡한 이야기다. 각 부분은 서로 다른 시점과 인물들을 중심으로 전개되며, 전체적으로는 멕시코의 가상 도시 산타 테레사에서 일어난 여성 살인 사건들과 작가 아르킴볼디라는 공통점으로 연결된다.

4명의 문학 비평가들인 펠티에, 에스피노사, 모리니, 그리고 노턴이 독일 작가 베노 폰 아르킴볼디를 찾아 산타 테레사로 여행을 떠나는 이야기, 칠레 출신의 철학 교수 아말피타노와 그의 딸 로사가 산타 테레사에 살며 불안과 두려움에 시달리는 과정을 다루고 있는 이야기, 미국 기자 오스카 페이트가 권투시합 취재를 위해 산타 테레사로 파견되었다가 그곳에서 발생한 여성 살인 사건에 관심을 가지고 조사를 시작하는 이야기, 산타 테레사에서 일어난 잔혹한 여성 살인 사건들에 대한 기록으로 엄청난 양의 법의학 보고서 같았던 4부, 그리고 벤노 폰 아르킴볼디의 삶을 상세하게 이야기해 주고 조카를 만나러 떠나는 5부를 마지막으로 책은 마무리된다.

[2666]은 완전한 해석이나 설명을 추구할 수 없는 작품이다. (중간 생략) ................

하지만 이 작품은 근본적으로 모호하기 때문에 그 어떤 해석이나 비평도 결정적일 수 없다. 그러므로 독자들이 나름대로 이 작품을 해석하면서 그 모호함을 메워 나갈 때에야 비로소 이 작품은 더욱 풍요로워질 것이다. p.890

책을 다 읽은 후 로베르토 볼라뇨는 무슨 말을 하고 싶었던 것일까? 어떤 주제를 가지고 이 글을 쓴 것일까? 이 글을 나는 어떻게 해석을 해야 하는 것일까? 한참 고민하고 생각하며 머리 아파했다.

함께 책을 읽었던 언니들에게 묻기도 하고, 대화도 나누며 '아 그렇게 생각할 수도 있겠구나~'라며 새롭게 느끼기도 했다.

분명하고 투명한 글이다. 시간의 흐름대로 이야기는 차례로 전개되고 있는데 어디로 향하고 있는지 모르겠다. 분명 읽었는데 어느새 내 머릿속 뇌에 녹아들어 사라지고 없어져 버렸다. 아르킴볼디가 곧 볼라뇨일지도 모르겠단 생각이 들었다.

책 속에 드러나는 여러 가지 주제들 중에 중요한 테마 중 하나인'악'이 어떤 형태로 나타났으며, '악'의 다양한 양상을 어떻게 보여줬는지 다시 생각해 보았다.

소설의 여러 부분에서 중심 배경으로 등장하는 산타 테레사는 수많은 여성들이 잔혹하게 살해되는 사건이 발생하는 장소로 극심한 폭력과 부패의 상징인 도시이다. 산타 테레사의 어두운 현실은 현대 사회의 불평등, 법과 질서의 붕괴, 인간성의 파괴를 보여주는 듯하다. 이곳에서 발생하는 연쇄살인사건이 이 작품 속에서 가장 명확하게 드러나는 악의 형태가 아닐까? 게다가 사건은 해결되지도 않고 흐지부지된다.

수사 과정에서 드러나는 정부 기관의 부패와 사람들의 무관심은 정의를 실현하는 데 실패하고 피해자들은 보호받지 못하게 만든다. 이러한 기관의 부패는 구조적 악을 대표하고 사회 시스템의 근본적인 문제를 드러내고 있었다.

그리고 아르킴볼디의 이야기에서 나오는 전쟁의 참혹함은 인간의 잔인함을 보여주며 악을 극대화했고, 아말피타노의 정신적 불안이나 비평가들의 복잡한 감정적 관계 등은 인간의 어두운 측면을 드러내고 있다.

[2666]에서 '악'은 인간성과 사회의 어두운 측면을 표현하는 도구로 작품 전반에 걸쳐 다양한 형태로 나타나고 있었다.

볼라뇨는 이를 통해 사회의 다양한 문제들을 드러내 인간이 얼마나 잔혹하고 무서운지, '악'이라는 것이 악인들만의 전유물이 아니라 사회와 개인의 복잡한 상호작용 속에서 나타나는 인간의 본질적인 문제라는 것을 말하고자 한 게 아닐까 생각하게 된다.

로베르토 볼라뇨의 [2666]은 명확한 결론이나 해답을 제시하지 않는다. 대신, 여러 이야기가 겹치고 연결되면서 독자들에게 다양한 해석의 여지를 남기고, 현대 사회의 문제와 인간의 본질을 탐구하게 만든다. 이러한 접근은 소설을 읽는 이들에게 더 깊은 성찰과, 각자의 결론을 내릴 수 있는 기회를 제공하는데, 왠지 이 뒷이야기가 더 있을 것만 같은 것도 나만의 아쉬움은 아닐 것이라 생각한다.

최근 뉴욕타임스에서 선정한 21세기 100대 도서에 이 책 [2666]이 6위에 올랐다고 한다.

100권 중 한 권도 읽은 책이 없을까 싶었는데 그래도 난 가장 두꺼운 책 한 권은 읽었단 생각이 들어 뭔가 뿌듯하다. [2666]과 함께 보낸 덥고 습했던 7월, 대장정을 끝낼 수 있어 행복했고, 이해하고 해석하려 터질 것 같은 머리 쥐어뜯어가며 노력했던 터라 독서력이 한 단계 업그레이드된듯해 성취감 또한 크다. 어마어마한 분량의 글이지만 꼭 한번 읽어보고 많이 사유해 보길 바란다.

[출판사 열린책들 지원도서입니다]