-

-

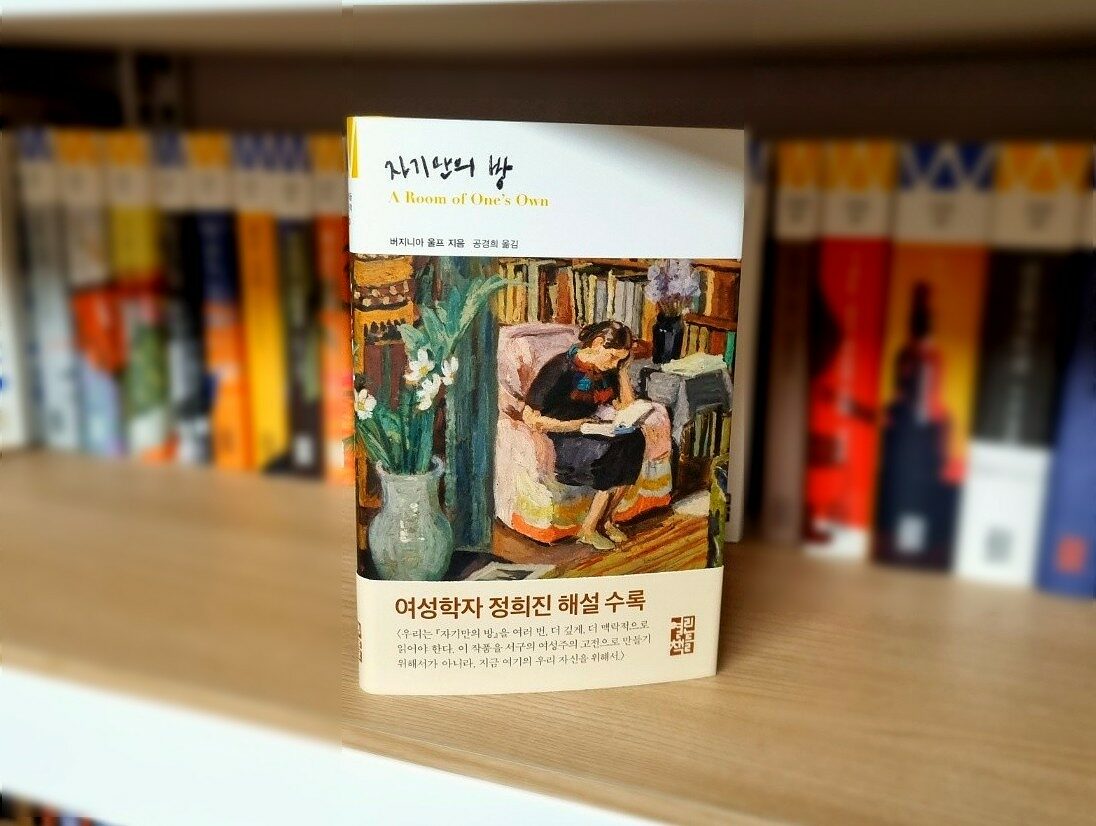

자기만의 방 ㅣ 열린책들 세계문학 283

버지니아 울프 지음, 공경희 옮김, 정희진 분류와 해설 / 열린책들 / 2022년 11월

평점 :

작가나 학자 똑같이 공부하고 글을 쓰는데 왜 여성일 경우에만 굳이 여성학자고 여성작가라 부르는 걸까?

남자가 학자고 작가일 때 남성 작가, 남성 학자라고는 하지 않으면서 말이다.

어린 시절 유교사상을 근본으로 삼고 살아오신 할아버지의 영향으로 여자는 문지방도 밟아선 안되고, 오빠의 뜨신 밥을 먼저 먹어서도 안되며, 닭 다리는 무조건 장자인 오빠 차지였고, 오빠는 젓가락질을 못해도 되지만 여자인 나는 젓가락 숟가락을 바로 잡지 못하면 시집 못 간다며 식사때마다 타박을 들어야 했다. 이 뿌리 깊은 남녀가 다르다는 차별적 가치관이 어린 시절부터 일찌감치 나를 페미니즘의 세계로 자연스레 이끌었는지 모르겠다. 뭔가 굉장히 부당하다 느끼고 가슴속 깊은 곳에 응어리가 지는 것을 느끼며 내가 스스로 꼭 내 것을 찾아내겠다 다짐을 하게 만들었으니 말이다.

실제로 선구적 페미니스트로 유명한 작가 버지니아 울프의 자기만의 방을 왜 이제야 읽어보게 되었는가 더듬어 생각해 보니 정신질환, 자살, 우울 등과 같은 그녀의 삶을 내가 부정하고 싶었던 게 아니었는지 모르겠다. 왜 시대를 앞서나가는 여인들의 마지막은 아름답지 못하고 비극적이어야 했는지 쓸쓸해 보이는 그녀의 옆모습 이미지가 떠오르며 괜히 내 기분이 바닥으로 깊게 가라앉는다.

[우린 여성과 소설에 대한 강연을 요청했는데, 그것과 자기만의 방이 무슨 관련이 있나요?]

라고 시작하는 이 책은 고정적인 소득과 독립적인 자신만의 공간이 없던 그 시대 여성들의 취약한 상황과 사회적 차별을 지적하고 있다. 버지니아 울프가 여성작가들의 작품을 고찰하며 그들이 쓰는 문학 작품 안에서까지 왜 제한된 경험과 통제된 관념으로 글을 쓸 수밖에 없었는지, 현실 속 여성의 위치와 여성으로서 존재의 의미를 다시 한번 바라보는 시도를 했다는 데 의미가 있는 작품인 것이다.

여성 혼자서는 도서관도 이용할 수 없던 시대에 남성우월주의자들 사이에서 아무것도 할 수 없던 여성들이 지적 활동을 하기 위해 돈과 자기만의 방이 필요하다는 그녀의 목소리는 가진 게 없는 이들을 대변하는 큰 힘이 될 수 있었을 것이다.

'이렇게 많은 불빛이 켜진 곳에 왜 내 집은 하나도 없을까?'라고 생각하는 집 없는 사람들의 고뇌처럼 수백 개의 방이 있는데 왜 내 방은 하나도 없을까라는 여성들의 빈곤이 남성들의 부유함과 대비되어 더욱 서글펐다. 여성으로 태어나서, 여성이기에 자연스레 알게 되는 차별과 남성과 다른 현실들에 서러웠고, 많은 돈과 엄청 큰 것을 바라는 것도 아닌 연간 500파운드와 자기만의 방이면 글을 쓰는데 족하다는 그녀의 주장이 안타까웠다.

최근 이란의 체스 선수가 히잡을 벗고 국제 대회에 참가한 후 정부의 보복을 피해 스페인으로 이주할 예정이라는 기사를 보았다. 여전히 많은 여성들이 아직도 억압당하고 자유롭지 않은 사회적 분위기 속에서 스스로의 목소리를 내거나 자신의 생각을 표현하는 데 제약을 받고 있다는 것을 그 기사만으로 알 수 있었다. 물론 유리천장이 높기로 유명한 멕시코에서 첫 여성 대법원장이 나왔다던가 다양한 양성평등 정책을 국가적으로 시도하려는 노력이 보이기도 하지만 아직 갈 길이 먼 것이 현실이다. 여성들을 일깨우고 시대를 앞서나갔지만 정작 자신은 우울에서 빠져나오지 못한 버지니아 울프 그녀의 삶이 소설보다 더 소설 같고 치열해서 한동안 다 읽은 책을 놓지 못했다.

[네이버 독서카페 리딩투데이를 통한 출판사 지원도서]