오늘 저녁엔 영화를 두편이나 봤다. 그것도 ebs에서.

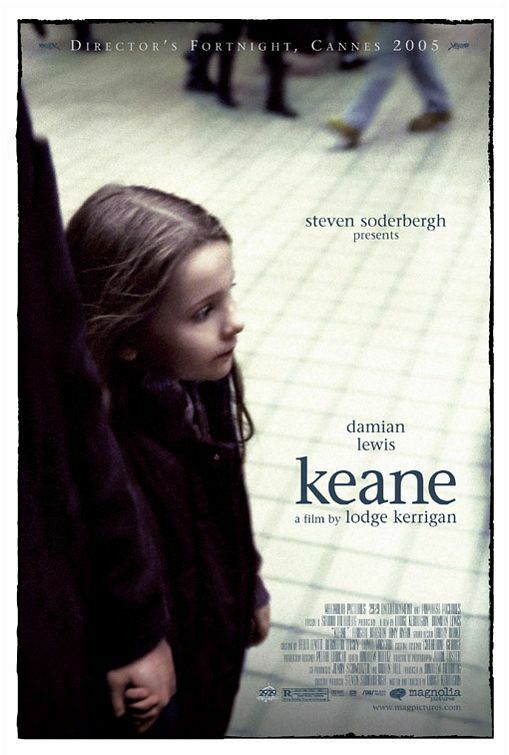

초저녁엔 가진자와 못 가진자-born equal-를, 11시 쯤엔 킨을.

킨은 초반 20분 정도를 놓치고 보지 못했는데, 초저녁에 본 영화와 너무 비슷해서 오늘은 같은 주제로 영화를 묶었나 싶을 만큼 비슷한 부분이 많았다.

하지만 이야기가 점점 전개되어 나가는 과정도, 결론도 너무 달라서 초저녁에 봤던 영화의 찜찜했던 감상, 오히려 안보는게 나았을 것 같은 감상을 싹 씻어 주었다.

딸을 잃어버리고 거의 정신 착란의 상태에 까지 이른 킨의 마음에, 이웃 방의 7살 키라는 삶의 희망과 따뜻함을 되찾아준다. 키라의 방에 몰래 들어가 아이의 냄새를 맡고 아이가 누웠던 침대에 누워보는 아빠의 간절한 그리움과 안타까움이 영화 속에 그대로 살아있어, 영화를 보는 내내 슬펐다.

딸을 대신해서 키라를 유괴해 가고 싶은 마음과, 키라를 두고 가는 것이 마치 자기 딸을 두고 가는 것 같아서 "미안해"를 연발하며 눈물을 흘리던 주인공의 갈등이 마치 두 손을 맞잡으면 상대의 체온이 느껴지듯 마음에 그대로 옮아와 눈물을 흘렸다.

음악도, 영화도, 책도

사람이 사는 이야기다.

어느 날은 음악이, 어느 날은 영화가, 어느 날은 책이, 어느 날은 아이들이, 어느 날은 기도가

삶을 기쁘게도 슬프게도 아름답게도 추하게도 느끼게 해 준다.

"거친 삶의 소중함"을 이렇게 표현해 주는 사람들이 있어, 거칠면서도 아름다운게 삶이 아닌가 싶다.

참 슬프고도 아름다운 영화.

잠이 오지 않는 밤이다.