-

-

한번은, - 빔 벤더스의 사진 그리고 이야기들

빔 벤더스 지음, 이동준 옮김 / 이봄 / 2011년 7월

평점 :

절판

너 나 할 것 없이 요즘에는 휴대품이자 필수품이 되어버린 카메라. 내가 생각할 때, 카메라가 더욱 발전했다는 것을 알 수 있는 것은 필름카메라가 아닌 디지털의 등장이다. 흔히 말하는 ‘똑딱이’부터 DSLR.(내가 아는 게 이정도 밖에 안 되니 여기까지만 언급해본다.) 사진이나 카메라에 대한 것은 잘 모른다. 굳이 필요에 의해서 찍어두는 경우를 제외하고는 카메라와 가까이 할 일이 없다. 문득 생각해보니 언젠가부터 카메라 앞에 서 본적도, 카메라의 뷰파인더를 통해 무언가를 찍어본 적도 거의 없는 듯하다. 그러니 더더욱 낯설어질 수밖에 없나보다. 그리고 카메라를 통한 무언가가 더 간절해지지도 않는다. 필름 카메라를 쓸 때는 필름을 낭비할 수 없다며 오직 한 장을 위한 사진을 찍기 위한 마음이 있었는데, 디지털화 되고 부터는 그렇게 욕심내어 본 적이 없다. 필요하면 찍고, 맘에 안 들면 삭제하고, 부족한 부분은 수정도 하고, 몇 번이고 다시 찍을 수 있다는 것에 대해 그다지 절실해지지 않음이기 때문일지도 모르겠다. 하지만 때로는 그립기도 하다. 오직 한 장을 위해 찍는 일이, 오직 한 장만이 인화되는 순간이, 파일로 만들어진 사진이 아니라 ‘찰칵’하고 셔터를 누르는 순간의 찍힘이 가끔은 그립다. 그래서인지 가끔 폴라로이드를 찍을 때가 있다. 굳이 잘 정돈된 모습이 아닌, 그저 흐릿하게 나오는 장면이라도 한 번은 그렇게 찍어두고 싶어질 때가 있다. 또한 내가 그렇게 하지 못함을 대신해주려 나타나는, 사진이 가득 담긴 이런 책들을 만날 때면 두근거림과 동시에 마음이 차분해진다. 어딘가에서 빛바랜 추억 한 자락 저절로 끄집어내게 만드는 것만 같아서 말이다.

독일 전후 세계를 상징하는 대표적 감독이라는 빔 벤더스. 솔직히 고백하건데, 나는 ‘빔 벤더스’라는 이름을 모른다. 그 이름을 이 책을 통해 처음 만났다. ‘빔 벤더스’라는 이름을 들어본 적도 없고 많이 낯설기까지 하다. 이 책을 읽고 나서 그에 대해 찾아보니, 조금은 아는 척을 해도 되겠다. 적어도 그가 만든 영화의 제목은 알고 있으니 말이다. (웃음) 하지만 내가 잘 알지도 못하는 그가 만든 영화나 영화에 대한 느낌을 이야기하기 보다는, 오직 이 한 권에 가득 담겨 있는 그가 보여주고자 했던 사진들과 그 사진들과 함께 한 그의 글을 더 느끼고 싶다. 그가 담은 사진들을 통해 들려주고 싶은 이야기와 느낌들을 더 들여다보고 싶은 마음이다. 그리고 나는, 그렇게 했다.

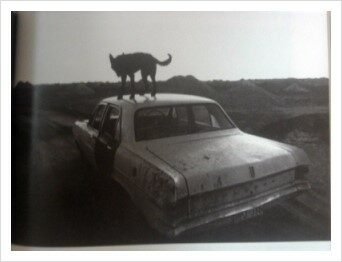

그가 그동안 같이 작업했던 영화인들과의 한 컷, 어디론가 이동 중에 비행기 경유지에서 우연히 만난 지인과 한 컷, 무심한 풍경 속에서 한 컷, 의미 없어 보이는 사물에도 한 컷, 무더위 속의 계절 안에서도 한 컷. 그가 찍어낸 사진들은 모두 한 컷이다. 그는 모든 것에 단 한 번의 찍힘의 의미를 부여한다. 그리고 오직 한 장 밖에 없는 그 한 장의 사진들과 함께 그의 생각과 느낌을 담아낸다. 추억 한 자락 끄집어내기도 한다. 하고 싶은 말 한 마디 덧붙이기도 한다. 누군가를 기억해내기도 한다. 모든 것이 오직 한 번이다. 그 찰나의 순간에 찍힌 사진도, 그 사진과 함께 한 느낌과 생각의 기록도. 한 번은, 한 번은, 한 번은.

이 세상 어딘가에서 누군가 셔터를 눌러 사진을 찍을 때,

그 순간은 》단 한 번의《 순간이 된다.

시간이, 멈추지 않는 우리의 시간이,

사진으로 자신의 유일무이함과 고유함을 증명하기 시작한다.

그리고

그 단 한 번의 순간은

한 장의 사진이 없었다면 영원히 잊힐 수도 있었던

한 편의 이야기로 이렇게 태어난다.

살아가는 모든 순간은 한 번이다. 이유 불문하고 다시 되돌려 ‘두 번’을 살아갈 수는 없다. 그저, 그런 것이다. 한 번. 오직 한 번의 시간만이 존재하다는 사실은 변함없다. 우리는 자주 그 사실을 잊고 살아가기도 하지만, 아마도 저자는 이렇게 사진들을 찍어가면서 그 순간의 느낌을 기억해내면서 저절로 잊지 않게 된 게 아닐까 싶다.

처음 일곱 살 때 사진을 찍었고 열두 살 때 자신만의 암실을 만들었다는 빔 벤더스. 열일곱의 나이에는 아버지에게서 라이카 카메라를 선물 받았단다. 그러나 그 자신은 한 번도 사진작가의 꿈을 꾼 적은 없다고 한다. 사진은 자신의 일부이지 직업이 아니라면서. 그가 그런 생각으로 그동안 찍은 사진을 통해 그가 느끼고 만족하고자 하는 것은 무엇이었을까.

지극히 개인적인 생각이지만, 그는 아마도 셔터를 누르면서 ‘찰칵’하던 그 순간에 자신이 보았던 시선과 자신이 그 순간 느꼈을 그 마음, 그 순간의 피어오르던 감동을 알아가는 것에 만족하지 않았을까 싶다. 그 ‘만족’이란 것의 의미는 각자가 다르다고 생각한다. 그 ‘만족’을 주는 것도 각자가 다 다른 것처럼. 그가 느낀 그 순간의 모든 것들이 그에게 만족을 주었기에 생업도 아니고 전부도 아닌 그 ‘사진’이란 것을 그가 시작했고 계속 하고 있는 이유일 것 같다고. 그리고 오직 한 번. 그 한 번의 의미로 충분하다고.

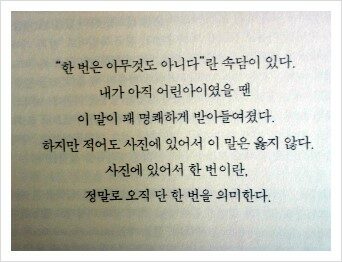

“한 번은 아무것도 아니다.”란 속담이 있다.

내가 아직 어린아이였을 땐

이 말이 꽤 명쾌하게 받아들여졌다.

하지만 적어도 사진에 있어서 이 말은 옳지 않다.

사진에 있어서 한 번이란,

정말로 오직 단 한 번을 의미한다.

보이는 모든 것들과 모든 순간이, 흐뭇하게 웃음이 나게 하기도 하고 그 순간의 감정에 눈물이 나기도 한다. 오직 단 한 번 밖에 느낄 수 없는 그 찰나의 순간의 고유함이 전해지는 듯하다. 사진이 가지는 그 순간의 고유함을 조금을 알 것도 같다. 멈추지 않고 가기만 하는 우리의 시간의 모든 기록과 순간들이, 계속되고 있는 것들 사이에서 조금은 들여다보고 갈 수 있게끔.

이 책은 사진집이면서 동시에 저자의 느낌이 그대로 활자로 담긴 수필집이다. 그리고 어쩌면 그 이상을 보여주고 있는지도 모른다. 책 속의 말처럼, 사진이란 것이 나의 위치에 따라 찍는 게 달라진다는 게 마냥 신기하다. 그게 같은 것을 두고도 다르게 보는 사람들의 다양성을 그대로 설명해주는 것만 같다. 저자는 그 모든 것들을 자연스럽게 설명하듯 이야기 한다. 사진과 그 사진에 덧붙여진 자신의 마음을 조용히 들려주면서 말이다.

그것이, 딱 한 순간, 지금, 아직도 사진이 존재해야 하는 이유이다.

단순히 사진만이 가득 담겨 있었다면 만화책 보듯 휙휙 그냥 넘겼을지도 모른다. 저자의 이야기를 들으면서 조금은 더디게, 한번은 더 그 글을 머금고 넘기느라 짧지 않은 시간이 소요되었다. 충만감이 생긴다. 사진을 통해서 본 모든 순간들과 그 사진들 사이사이에 이어져가는 저자의 이야기가 포근하다. 사진을 보면서 자칫 가질 수 있는 인공적인 느낌이 아니라 오히려 한 편의 이야기가 계속 되는 느낌을 받을 수 있다. 천천히 음미하듯, 누군가의 기억을 더듬어보듯, 한 사람의 삶을 들여다보듯이 볼 수 있는(읽어갈 수 있는) 편안함을 준다.

더불어 이런 다짐도 하게 만든다. 기록의 습관을 가져야겠다고. 모든 것은 시간이 지나면 희미해진다. 기억도 희미해지고, 사진도 빛이 바랜다. 그 모든 것들의 순간의 기록이 얼마나 중요하고 때로는 아름답게도 느껴지는지 새삼 알게 된다. 그 순간의 느낌은, 오직 ‘그 순간’에만 딱 한번 제대로 느낄 수 있기 때문이다.

한 번은,

나는 책을 읽고,

눈에 들어오는 구절의 사진을 찍어 두고,

그 글귀를 한 번 더 들여다보고,

지금 그 느낌을 적어 내려가고 있다.

오직 이 순간에만 느낄 수 있는 감정을.