-

-

잠옷을 입으렴

이도우 지음 / 알에이치코리아(RHK) / 2012년 2월

평점 :

구판절판

서른여덟의 둘령, 그녀. 추운 겨울. 한밤중에. 잠옷 차림으로. 맨 발로. 살아있는 누군가의 부름처럼 들리는 소리에. 차가운 땅바닥을 걸어서. 어딘가로 향하는. 그 길. 차마 놓을 수 없어서. 다 풀어진 끈의 끝이라도. 붙잡고 싶어서. 슬픔으로 애가 타는. 그 손끝. 뒷방 할머니와 향이의 소리마저 그리워. 그 목소리를. 찾아가는 것처럼 보이는. 둘령의 발걸음. 그 이름 몽유병. 가서 붙잡아주고 싶은 마음에. 내 마음이 애가 타서. 감히. 이해하겠노라. 말할 수 없어서. 그저. 지켜봐주고 있겠다고. 둘령, 너를……. 그리고, 나를…….

아련한 기억.

둘령과 수안, 두 아이의 이야기는 그렇게 시작한다. 그 나이대의 소녀들이 충분히 그러할 수 있는 일들과 생각으로 자라나는 모습 그대로를 보여준다. 한 집에 같이 사는 사촌이지만 단짝이기도 하고 마음을 의지하는 대상이기도 하고 무언가 비밀 하나쯤 나누어 친밀감을 더해가기도 하는 사이. 둘이 함께 하는 시간이 길어질수록 그 깊이도 저절로 더해간다. 십년이 넘는 시간동안 같은 시기를 같이 겪어온 사람으로 충분한 공감과 서로에 대한 애틋함을 키워온 두 사람이다. 그리고 책이라는 매개체로 더 아름다운 시간을 만들어가는 두 사람이기도 하다. 아마도 40세 전후의 사람이라면 이 책 속에 등장하는 여러 가지 책들-문고판이나 명작전집류 같은-이 낯설지 않을 것이다. 그러한 것들이 읽는 이로 하여금 동시에 추억에 잠기게 한다. 이젠 기억에서조차 희미해져 그 이름도 떠올리기 어려운 것들을 끄집어내주면서 그들의 추억 속에 동참시킨다.

추억, 그 쓸쓸함.

늘 그렇듯 추억이, 추억이 아닌 기억으로만 남기 원하는 시간도 있다. 기억으로조차 머물지 않기를 바라는 시간이 있다. 둘령에게 수안의 마지막 모습이 그랬다. 마치 그 시간을 기억에서 지워내려는 것처럼 애써 떠올리고 싶지 않은 것처럼 살아가는 둘령에게 뜻밖의 누군가의 등장은 지워내려 애쓰던 그 기억의 끝을 보게 해준다. 그게 좋은 것인지 나쁜 것인지는 오직 둘령만이 알겠지만 어떤 식으로든 그 끝을 본다면 더 이상 둘령에게는 맨발로 밤길을 헤매게 만들지 않고 재개발로 어수선한 그 동네를 떠날 수 있는 기회를 마련해줄 것만 같았다. 쓸쓸한 기억이 아닌 이제는 편안하게 떠올려도 되는 추억으로 가슴 속에 켜켜이 담아두는 것으로도 괜찮을 것 같은 의미로 남아줄 수 있을 것만 같다.

“나의 마음을 나 아닌 어느 누가 구원할 수 있을까. 사랑도, 타인도 나를 바꿔놓지는 못한다. - 남의 사랑 이야기 (김신회 / 북노마드 2012)”

결국 각자의 상처는 각자의 치유만을 필요로 한다. 수안이 둘령에게 손 내밀었지만 둘령이 차마 해줄 수 없었던 것처럼, 산호가 둘령에게 다가가 기억의 봉인을 풀어내버렸지만 역시 그것을 꺼내는 것은 둘령의 몫인 것처럼 어떤 식으로 풀어내려 해도 각자가 감당해야 할 부분이 분명 있다. 그 시기의 그 기억을 가진 둘령이 마무리 지어야만 하는 문제이기도 한 것들이 그렇게 드러나는 모습을 보면서 역시 그런 것이 원칙인가 싶었다. 그 누가 대신해줄 수 없는 것들이 말이다. 가끔 우리는 그것을 성장통이라는 이름으로 이해해야만 할 때도 있다. 그때의 그 나이에 겪어가면서 지독한 ‘앓이’를 감당해야 하는 것은 분명 자신이 지나오는 그 시간을 겪어가는 흔적일 수 있기에 눈 감지 말고 그대로 지켜봐주어야 한다. 한번으로 끝나지 않을, 이미 어른이 된 우리도 겪을 수 있는 제2의 성장통이 올 수도 있기에 제대로 겪어야 한다. 지독한 슬픔과 아픔이라는 흉터를 남겨주더라도 겪어내야 한다고.

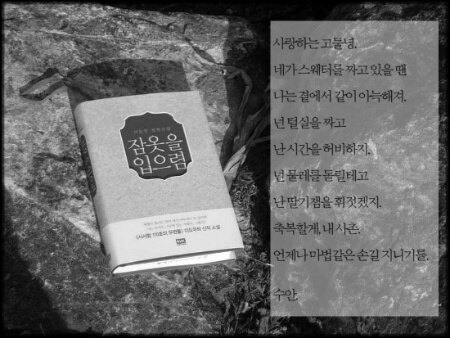

둘령이 만드는 잠옷. “이제, 잠옷을 입으렴.”

자신이 입을 것도 아닌 잠옷을 만드는 둘령. 그 잠옷은 이제 둘령과 수안 두 사람 모두 편히 잠들 수 있도록 허락하는 자장가가 되어준다. 다 괜찮아졌으니 모든 것을 내려놓고 이제는 편한 잠 속으로 빠져들어도 된다고 편하게 가슴을 손바닥으로 다독여주는 외할머니의 손으로 다가온다.

이 책을 기다려온 애가 타던 시간과는 반대로 이 책을 읽어가는 게 힘이 드는 시간의 연속이었다. 예상했던 것과는 다른 방향이었던 이야기의 흐름도 그랬지만 순간순간 가슴을 아릿하게 하는 둘령과 수안의 이야기와 기억에도 없는 외가를 떠올리게 하는 배경들이 이 책을 읽는데 일주일이 넘는 시간을 흐르게 했다. 내가 태어나기도 전에 돌아가셨다는 외할머니와 어떤 장소에 대한 그림을 그려보느라 머릿속이 바빴다. 그리고 울고 웃으면서 그들이 들려주는 이야기에 기꺼이 동참했다. 공감을 만들어내는 추억들과 알지 못했던 것들에 대한 호기심과 이미 한참 전에 그 시간을 지나왔던 기억들을 새삼 떠올리면서 행복해했다. 힘들게 읽어가던 이 책의 느낌은 그래서 행복한 미소로 마무리 지어졌다. 그래서 참, 다행이다.

한때 내 것이었다가 나를 떠난 것도 있고, 내가 버리고 외면한 것도, 한 번도 내 것이 아니었던 것도 있다. 다만 한때 몹시 아름다웠던 것들을 나는 기억한다. 그것들은 지금 어디로 달아나서 금빛 먼지처럼 카를거리며 웃고 있을까.