-

-

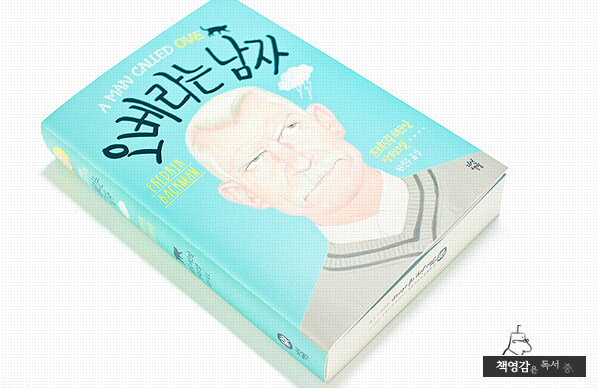

오베라는 남자

프레드릭 배크만 지음, 최민우 옮김 / 다산책방 / 2015년 5월

평점 :

구판절판

정말 오랜만에 이야기를 계속해서 듣고 싶고 또 기다려지는 책을 만난 것 같다.

프레드릭 배크만의 오베라는 남자.

우선 책 내용은 차치하고서라도 표지가 상당히 매력적이다. 오베라는 남자의 이미지를 잘 살려놓은 일러스트가 마음에 들었다. 처음 책을 펼쳐 들고 읽어나갈 때 오베라는 남자를 보고 영화 <그랜 토리노>의 고집불통 꼬장꼬장한 영감탱이 월트 코왈스키(클린트 이스트우드)가 생각났다. 아내와 사별 후 오로지 내 집만 지키려는 보수주의자 월트의 모습이 관용보다 원칙과 책임을 생각하는 오베라는 남자의 모습과 너무도 닮아 있었기 때문이다. 또한 월트는 로어 가족을 통해, 오베는 패트릭과 파르바네 부부를 통해 가족이라는 것에 대해 다시 한 번 생각하는 시간을 갖는다. 하지만 이야기가 전개되면서 오베와 월트의 이야기는 전혀 다르게 흘러간다.

여러 사건을 통해 오베라는 남자의 과거를 알게 되고 그의 본모습을 알게 되면서 매일 퇴근 후 그의 이야기를 듣는 것이(요즘 업무 때문에 책 읽을 시간이 넉넉지 않아 시간 내기가 힘들었다지만) 기다려졌다. 작가가 책 한 권에 한 남자의 삶을 유쾌하게 또 감동적으로 잘 표현했다고 생각한다. 무엇보다 번역이 좋아서 읽는데 불편함이 전혀 없었다는 점도 좋았다. 오베와 그의 아내 소냐의 이야기는 놀랍고 안타까웠으며 또한 아름다웠다. 조심스럽게 말하자면, 올해 읽은 책 중 이 책을 내 마음속 1위라고 말하고 싶다. 아직 이 책을 읽지 않았다면 꼭 읽어보라 권하고 싶다.

마지막으로 본문 중 기억에 남는 문장을 적고 글을 줄이겠다.

"누군가를 사랑하는 건 집에 들어가는 것과 같아요." 소냐는 그렇게 말하곤 했다. "처음에는 새 물건들 전부와 사랑에 빠져요. 매일 아침마다 이 모든 게 자기 거라는 사실에 경탄하지요. 마치 누가 갑자기 문을 열고 뛰어 들어와서 끔찍한 실수가 벌어졌다고, 사실 당신은 이런 훌륭한 곳에 살면 안 되는 사람이라고 말할까봐 두려워하는 것처럼. 그러다 세월이 지나면서 벽은 빛 바래고 나무는 여기저기 쪼개져요. 그러면 집이 완벽해서 사랑하는 게 아니라 불완전해서 사랑하기 시작해요. 온갖 구석진 곳과 갈라진 틈에 통달하게 되는 거죠. 바깥이 추울 때 열쇠가 자물쇠에 꽉 끼어버리는 상황을 피하는 법을 알아요. 발을 디딜 때 어느 바닥 널이 살짝 휘는지 알고 삐걱거리는 소리를 내지 않으면서 옷장 문을 여는 법도 정확히 알죠. 집을 자기 집처럼 만드는 건 이런 작은 비밀이에요."