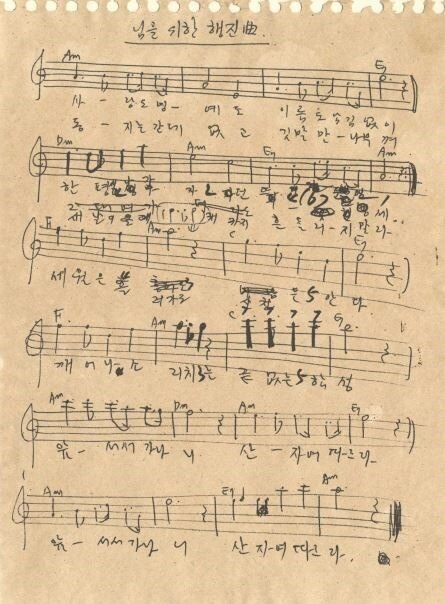

[임을 위한 행진곡]

사랑도 명예도 이름도 남김없이/

한평생 나가자던 뜨거운 맹세/

싸움은 용감했어도 깃발은 찢어져....

동지는 간데없고 찟어진 깃발만 나부끼는 스산한 풍경. 슬픔과 좌절의 절대적인 외로움이 느껴지지만 묘한 낭만이 있다

열아홉 살 3월, 이 노래를 처음 접했을 때는 부르는 것도 듣는 것도 어색했다. 너무 비장했고 특히 뜻을 몰랐다. ‘임‘을 위한 ‘행진곡‘이라니. 사랑하는 사람과는 조용히 걸으면 되지. 무슨 행진을 한단 말인가.

‘임‘은 또 조국? 입시 교육의 휴유증 때문인지 나는 냉소했다

그러다가 세월호 이후 사랑도 명예도 이름도 남김없는 삶이 보통 경지가 아니구나. 그리고 우리 사회가 빼앗은 것이 무엇인가를 생각하게 되었다

평소 나는 연소자든 연장자든 연령에 따른 다른 시선(차별)을 싫어했다. 삻의 매 순간은 다 소중하고 균질적이라고 주장했다. 그래서 ‘꽃다운 청춘‘ ‘인생은 육십부터‘ ‘요절‘처럼 나이와 가치를 연결 짓는 모든 언어에 비판적이었다

그래서 10대의 죽음이라는 이슈에는 상대적으로 관심이 적었다. 매일 [한겨레]에 실리는 학생들의 얼굴과 글을 읽는다. 나이의 의미와 작동을 무시하고 살다가 ‘사람이 죽는 나이‘는 중요한 문제라는 생각이 들었다. 태어나 10년도 못 살고 학대로 사망하는 아이들이 있다. 혹은 10대의 죽음은 기억하는 이가 적어서, 기억의 장소가 좁아서, 생명의 원래 자리인 어머니의 가슴밖에 묻힐 곳이 없는 죽음이다

다시 ‘행진곡‘으로 돌아가면, 사랑도 명예도 이름도 남기지 않는 것은 살아 있는 영혼, 존재감 없는 존재, 스스로 몸 둘 곳을 없애 고스란히 우주의 먼지로 돌아가려는 삶이다

세월호로 타살된 이들은 아무것도 남기지 않을 삶에 대한 고민 자체를 빼앗겼다. 이 사실이 가장 나쁘다. 존재 이전에 존재의 의미를 없앤 것이다. 삶과 죽음의 가장 큰 차이는 가능성이다. 행이든 불행이든 언제 어떤 일이 일어날지 모를 가능성. 인간은 행복이 아니라 가능성을 추구하는 존재다. 그래서 너무 일찍 죽으면 안되는 것이다