-

-

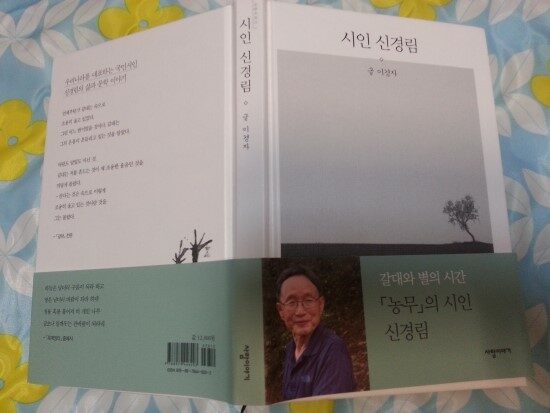

시인 신경림

이경자 지음 / 사람이야기 / 2017년 8월

평점 :

시인 '신경림'을 만난 적은 『신경림의 시인을 찾아서』였습니다.

한때 모프로그램에서 '책' 읽기 캠페인처럼 바람이 불 때 그 바람을 타고 저 역시도 읽으면서 그가 찾아간 우리의 시인 22명의 고향과 유적을 따라 시의 발자취를 따라갔었습니다.

그때 조금은 인상적으로 남았었습니다.

사실 '시'라는 장르는 '입시'위주의 교육을 받아서인지 시인의 함축적 의미만을 파고들기 급급하였는데 책을 따라 읽다보니 굳이 외우지 않더라도 그 의미를 이해할 수 있었기 때문입니다.

그러다 이번엔 '그'에 대한 이야기가 책으로 출간되었기에 그는 어떤 발자취를 시 속에 남겼는지 궁금하였습니다.

그의 삶과 문학 이야기.

왠지 '시인'이기에 남다를 것 같았습니다.

그의 어릴 적 유독 많은 사랑을 받았습니다.

아버지에게 걸었던 기대가 무너져서 '신응식'에게 집안의 관심과 기대를 모으고 특별한 대접을 받으며 유년기를 보내게 됩니다.

"네 애비를 닮지 마라." - page 14

훗날 아버지는 아들에게 이렇게 말을 합니다.

"나를 닮지 않은 네가 장하다!"

그러나 모질고 쓰라린 오랜 세월이 흐른 후에 아들은 깨달았다. 자신은 아버지를 빼닮았으되 실상, 아버지보다 못하다는 걸. - page 23 ~ 24

그의 '시'속엔 유독 '길'의 의미가 담겨 있었습니다.

"이놈 자식! 그래 겨우 소장수야!"

삼촌은 소리를 버럭 질렀지만 소 떼가 가는 곳, 서울에 대한 상상과 소장수의 낭만은 어린 소년에게 지워지지 않는 그림이 되었다. 목계나무와 더불어 그에게 '떠나는 일'은 마침내 시가 되고 그의 모든 것이 되었다. 떠나는 설렘과 돌아오는 안도.

오랜 세월이 지난 뒤에 신경림은 자신의 시가 바로 '떠나고 싶고, 돌아가고 싶은 이런 충돌'에서 비롯되었다고 말했다.

길은 어디서 시작되어 어디에서 끝날까.

응식은 꾸불꾸불 이어진 길, 그리고 그 길이 언덕을 오르다가 팥알만큼 잘아져서 아주 사라지는 것들을 오래도록 넋 놓고 바라보곤 하였다. - page 34 ~ 35

그래서 그의 시를 읽다보면 떠남, 그리움, 외로움, 돌아갈 곳, 그리고 인생이 담겨있었습니다.

곱씹고 곱씹을수록 아련한 기억과 쓰디쓴 추억처럼......

특히나 그의 문학도 시절엔 많은 방황이 있었습니다.

멀리 있는 그리움, 멀리 있는 인생, 그리고 모든 것들의 불안과 슬픔을 갈피갈피 젖히고 갈기갈기 찢으며 그는 삶을 숨 쉬었다. 인생은 저기 있고 자신은 늘 여기 혼자 있었다. 혼자인 그에게 시가 왔다. 시를 쓰고 도서관에서 책을 읽었다. 스탕달과 발자크의 소설들을 마구 읽었다. - page 62

끝없는 방황 속 하루하루 그의 몸과 마음은 지쳐가 자신의 문학보다는 '술'에 더 의지를 하며 살아가곤 합니다.

마음을 다잡아 살아가던 어느 날.

언제나 그 자리에 있을 것 같은 아내는 남편의 첫 시집을 못 보고 세상을 떠나게 되고 육친 둘과도 이별을 하게 됩니다.

늦은 밤길, 술 취해 통금에 걸려 돌아오지 못하거나 혹은 휘청거리며 돌아오는 아들을 기다리는 사람은 언제나 어머니. 일곱 살, 네 살, 두 살의 손주들을 받아 기르며 마흔 넘은 아들의 짐을 덜고 슬픔을 덮어주려 했을 그 어머니.

...

밥은 마주 보고 먹어야 맛이 나는 법. 어머니도 오밤중, 신새벽이 되도록 저녁을 먹지 않았다.

가난한 사람은 몸이 한밑천인 거. 하늘이 땅이 된다 해도 변하지 않을 거. 어머니는 입 밖으로 말을 내지 않았지만 아들인들 그 소리 없는 말을 못 들었으랴. - page 102

묵묵히 아들을 챙겨주신 어머니.

유일하게 오랫동안 곁에 있어준 어머니는 그냥 모습만 보이지 않을 뿐 언제나 그 곁을 지켜주고 있었습니다.

그는 '시'에 대해 이렇게 이야기하였습니다.

시는 살아 있는 개인의 삶으로부터, 그 삶의 토대인 가정과 사회와 역사 속에서 우러나와야 한다고 생각했다. - page 91

그래서 그의 시는 잔잔한 호숫가에 던진 돌맹이 같았습니다.

특히나 못다핀 꽃들에게 전한 「언제까지고 우리는 너희를 멀리 보낼 수가 없다」는 읽는 이에게도 그들의 영혼과의 소통 길을 마련해 주었었고 민중의 목소리가 울려퍼졌던 「별이 보인다」는 우리의 목소리로 이 나라를 '희망'으로 이끌어갈 수 있다고 해 주었습니다.

그의 삶과 문학.

뗄레야 뗄 수 없었습니다.

그의 기자와의 인터뷰에서 이런 이야기를 하였습니다.

"난 이 나이에도 나만 옳다는 생각은 안 해. 늙어가면서 오히려 내 주장이 줄어들더라고. 내 말을 사람들에게 들려 주고 나는 또 사람들의 말을 듣고. 그것이 결구구 인생이지. 시도 마찬가지야. 쓰면 쓸수록 시도 결국 소통이라는 생각이 들어......"

...

"사람에게는 자기 나름의 삶의 기준이 있고 그 나름 가치가 있는 건데 세계화가 사람들로 하여금 스스로를 초라하게 생각하게끔 만들고 있어. 잘 먹고 잘 살면서도 아무도 행복하지 않은 세상이 됐어. 문제야. 사람들이 다른 사람의 삶에 줏대 없이 매혹되지 않았으면 좋겠어."

어른으로, 이 시대에 들려주는 말이다. - page 163 ~ 164

이 시대를 살아가는 우리에게 부드럽지만 강한 울림을 전해주었습니다.

그런 그가 우리가 흔들리지 않게 '시'로 우리와 잦은 소통을 해 주었으면 하는 바람이 생겼습니다.

별이 보인다