-

-

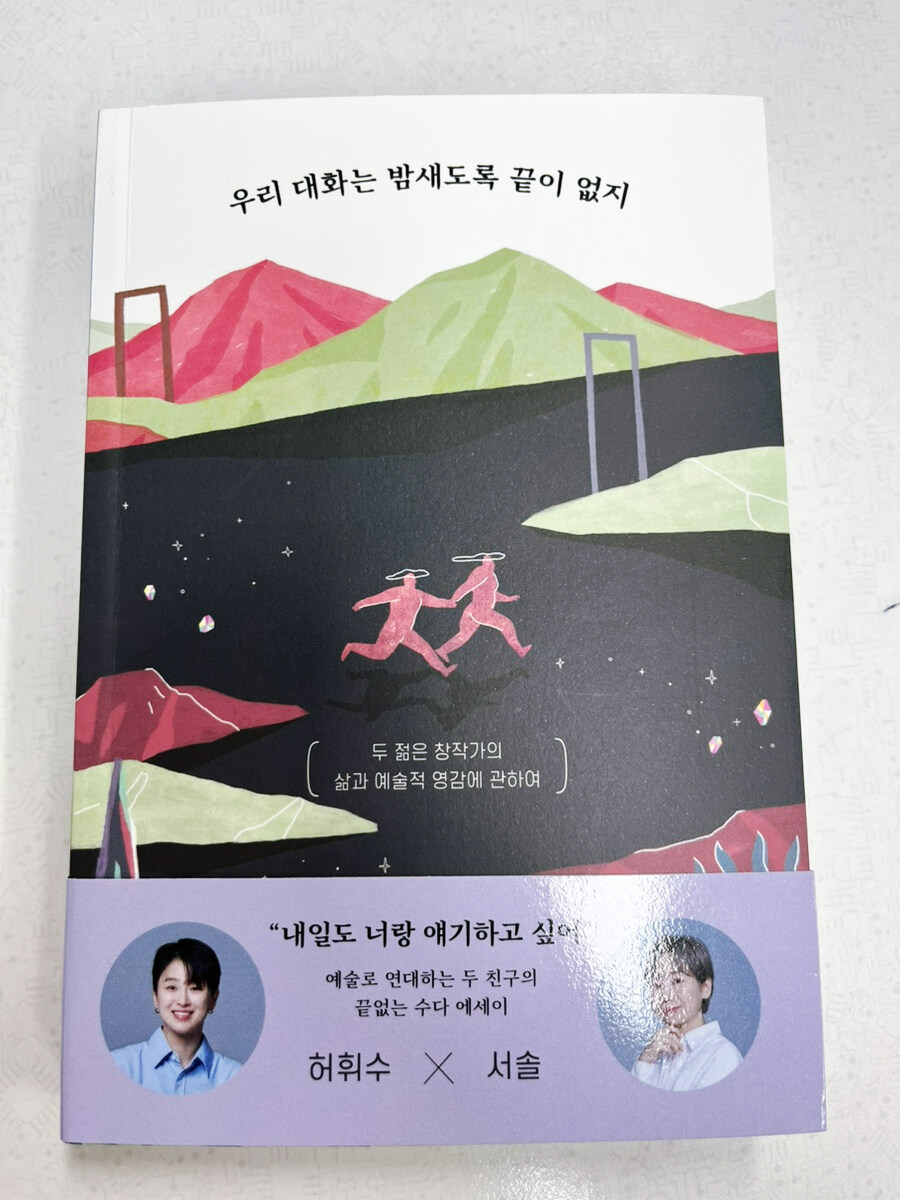

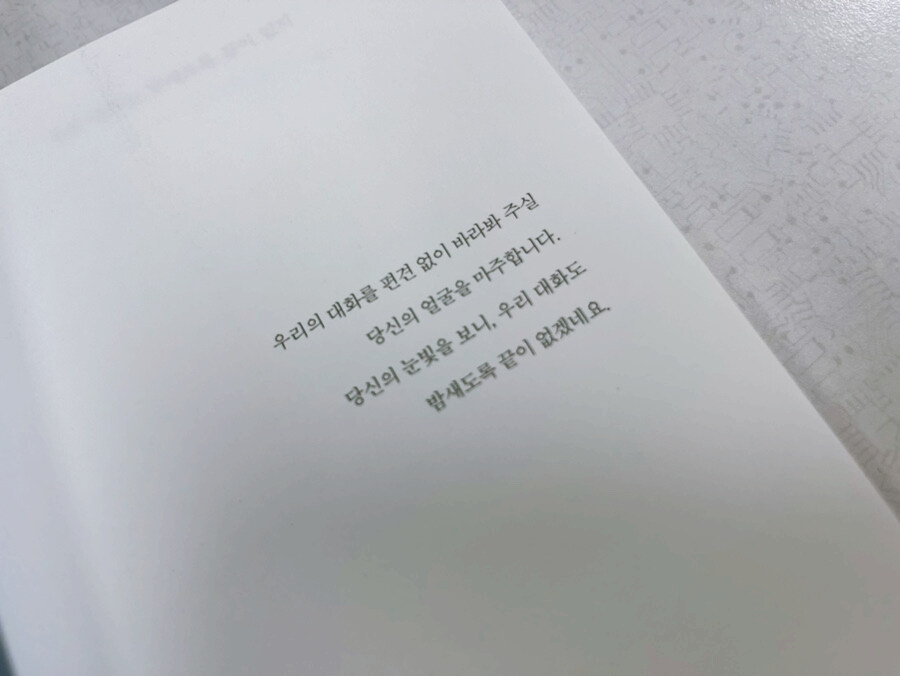

우리 대화는 밤새도록 끝이 없지 - 두 젊은 창작가의 삶과 예술적 영감에 관하여

허휘수.서솔 지음 / 상상출판 / 2023년 8월

평점 :

내가 사는 21세기. 내 우편함에는 하루가 멀다하고 ‘편지’봉투 형식의 우편들이 다수 꽂혀있다. 하지만 그 우편 속에 오롯이 나를 향한 사적인 글, 예컨데 ‘편지’는 이미 사라졌다. 대체로 ㅇㅇ은행, ㅇㅇ카드, ㅇㅇ공단 등에서 보낸, 아주 대놓고 공적인 서류들이 우편봉투에 고이 담겨있을 뿐이다. 나를 향한 ‘편지’를 받아본 적이 언제였던가?

잘 생각해보면, 난 편지를 자주 쓰던 아이였다. 친구들에게 편지를 쓰고, 멀리 이사 간 친한 언니에게 편지를 쓰고, 존경하는 선생님에게 편지를 썼다. 편지를 보내면 시차는 있었지만, 언제나 그들에게 ‘편지’가 왔다. 그 편지들은 지금도 친정 서랍 한켠에 차곡차곡 쌓여있다. 지금은? 편지는 무슨! 흔한 깨톡 한 줄도 보내기 귀찮다. 지금 내 모토는 무소식이 희소식이다. 어제까지만해도 그랬던 나다.

에세이 『우리 대화는 밤새도록 끝이 없지』를 읽었다. 문득 그때가 그리워졌다. 편지를 주고 받던 순수해던 그 시절이. 그들에게 편지를 쓰며, 편지 받을 그들을 생각하던 내 모습이. 편지쓰기를 즐겨하던 과거의 나는 어디가고, 왜 감성따윈 쌈싸먹은 세상 무감각한 어른여자가 되어있는지!

이 에세이는 책이기 이전에, 저자 허휘수X서솔의 ‘대화’다. 그리고 그들의 ‘편지’다. 물론 난 이들에 대해선 아는 바가 없다. 유명한 유튜버이자, 예술가라지만, 난 유튜브도 안보고 예술과도 거리가 엄청 먼- 사람이기에. 그럼에도 이들의 대화는 나에게 자그마한 울림을 주었다. 왜? 누군가와 끊임없는 ‘대화’라는게 보통 그렇지않나. 일면식도 없던 사이였지만, 대화를 하다보면 어느새 친근감이 느껴지고, 동질감이 느껴지고 막 그런거. 이들이 쓴 에세이가 나한테 딱 그랬다.

처음이라 그래 며칠 뒤엔 괜찮아져

내 생각이 어디서부터 생겨나 머릿속으로 들어오는지, 궁금함에 고통스럽던 밤이 있었다. ‘어린이’에서 ‘학생’으로 넘어갈 무렵, 호기심은 내 생각의 근원이었다. 그 시절 나는 생각의 꼬리를 찾기 위해 한쪽으로 빙글빙글 몸을 돌려 일부러 어지러움을 느끼곤 했다. 어지러움을 못 이기고 이불에 풀썩 주저앉으면 이내 생각은 멈추고 몽롱한 상태만이 의식을 지배했기 때문이다. 생각의 방황, 이것이 나의 사춘기였다. p 047, 서솔

처음은 한 번뿐이기에 고귀하고, 다시없을 순간이라서 기념한다. 처음의 기준이 뭔데? 기준을 세우는 것은 만족스러운 처음을 만들려는 시도다. 처음은 그냥 처음이다. 정의와 기준은 개인적이다. 과도한 의미부여는 사이비를 낳는다. 그럴듯한 처음이란 건 없다. 처음은 처음이다. p 048, 허휘수

어렸을 적 ‘처음’이라는 단어에 매달렸던 적이 있었다. 아마 저자 휘수처럼 딱 ‘사춘기’가 시작되었던 시기였으리라. 무엇보다 당시에는 ‘편지’쓰기를즐겨하던 감성많은 소녀였기도 하고 말이다. 하지만 내 사춘기는 그리 길지 않았다. ‘감성’많은 시절도 짧았다. ‘처음’에 의미부여를 하던 시절은 짧게 지나갔고, 그저 처음이고 나발이고. 복잡한 생각들을 놔버렸다. 그저 단순히 살자!

보통 갑작스런 변화는 어떠한 사건에서 기인한다. 나도 그랬던 것 같은데, 그 사건이 잘 떠오르진 않는다. 확실한건 그 때부터 나에게 도움이 되지 않을거라 확신이 들면, 빠르게 머리속에서 지워나갔다. 사람도 포함해서. 지금까지도 그렇게 살고 있다. 그래서? 지금 나는 ‘처음’이란 단어에 의미를 부여할 만큼 감성이 있지는 않은듯!

뭐 요즘은 육아를 하면서 감성이 조금 필요하지 않나 싶긴 하다. 누군가는 아기가 처음 하는 모든 행동을 저장하고 기록하는데, 나는 뭐. “했네? 대단해!” 이 정도니까. 아기의 ‘처음’은 의미를 부여하고, 기록해줘야하나 싶기도 하고. 요즘은 그렇다.

이름이 두 개인 사람

나는 예술가인가 아닌가? 나는 창작가인가 아닌가?

사람은 살아가는 방식과 모양새에 따라 무엇으로 반드시 분류된다. 태어난 날에 따라 신생아에서 어린이로 바뀌며 교복을 입는 순간 학생이 된 뒤 직업에 따라 적당히 자신을 소개하는 말이 바뀐다. 마땅이 취업해야 하는 나이대가 될 때 사람은 세 가지의 이름으로 다시 분류된다. 취업 준비생, ㅇㅇ사원, 그리고 백수. 그것도 아니면 구직 포기자 등 내가 어떤 상태에 있든 나를 설명하고 집어넣는 단어가 있다. 현재를 살아간다는 건 반드시 무엇인가로 분류된다는 말인데, 그렇다면 서솔이라는 표본을 설명할 수 있는 단 하나의 단어는 무엇일까? p 080, 서솔

내 이름은 뭘까? 좋은 세상 덕에 엔잡러.

그게 아니었으면 그냥 이곳저곳 떠도는 보부상.

돈 되는건 일단 떼어다 파는 도매상.

나도 팔고 춤도 팔고 영상도 팔고 글도 파는 잡상인.

예술가이고 싶었는데, 열심히 살 수록 예술과 멀어지는 듯 하다.

어쩐지 떠나온 육지도 안 보이고, 바람 한 점 없는 망망대해에 떠 있는 배 위의 선장. p 080, 허휘수

‘사람은 살아가는 방식과 모양새에 따라 무엇으로 반드시 분류된다.’ 저자 서솔의 말이다. 정말 십분 공감한다. 지난 3n년 간을 살아오면서, 내 이름은 두 개 이상이었다. 지금 날 부르는 이름은? 등본에 씌여진 내 이름과 뿡뿡이엄마, 피로님, 그리고 회사를 다니는 ㅇㅇ매니저. 이름이 몇개야? 여기서 진정한 나를 부르는 이름은 뭐지? 조금 슬픈 사실은, 앞으로도 난 사는 동안 내 진정한 이름을 찾지 못할 것 같달까. 정확하게 말하면 앞으로도 등본에 씌여진 내 이름은 계속 불릴 일이 없을 것 같달까. 애기 엄마의 비애인가....

가끔은 나도 이 에세이를 쓴 허휘수x서솔 님처럼 하루종일 대화할 수 있는 그런 친구가 있었으면 좋겠다- 고 생각했는데! 친구와 대화를 할 여유? 아니 그전에 속 깊은 대화를 할 수 있는 친구를 만나는 것부터가 어려운 일이 아닌가. 과거에는 이런 친구가 바로 내 옆에 있다고 생각했는데, 실상은 그게 아니었고. 수다삼매경을 하고 싶은 또 다른 친구22는 바다 건너 저편에 살아서, 일 년에 한 번 만나기가 어렵고. 나보다 날 더 생각해준 또 다른 친구333는 서로 일하는 환경이 달라서 만나는 시간 잡기가 어렵고. 하, 인생 3n년을 살았는데 역시 삶은 녹록치 않구나.

그래도 나에겐 평생지기가 있으니까! 오늘은 빠른 육퇴(!)를 하고 내 평생을 함께할 신랑이랑 신나게 수다를 떨어볼까?