-

-

흥, 손철주의 음악이 있는 옛 그림 강의

손철주 지음 / 김영사 / 2016년 11월

평점 :

그림과 음악은 정이 깊습니다. 음악은

'소리가 그리는 그림'이요, 그림은 '붓이 퉁기는 음악'이라 해도 과언이 아니지요. 그림 속에 박자와 가락이 있고, 음악 속에 묘법과 추상이

있습니다. 게다가 둘 다 이야기로 풀어낼 수 있지요. 우리 옛 그림과 옛 소리는 대대로 내려오는 우리다운 정서의 산물입니다. 서로 통해서

어울리고, 어울려서 신명을 빚어내지요. 붓질이 끝나도 이야기와 뜻은 이어지고, 소리가 멈춰도 여운은 남습니다. 모름지기 흥이 나야 신이 나지요.

막상 우리 옛 그림과 옛 소리의 만남이라는 새로운 작업을 시작하는 마당에서는 걱정이 앞섭니다. 그림과 음악이 서로 스며들어서 만드는 조화와

상생의 시너지를 제가 잘 짚어낼 수 있을지... 마음이 무거우면서 한편으로는 설렘으로 가슴이 뜁니다. - '강의를 시작하며'

중에서

옛 그림 속엔 흥이 있다

저자 손철주는 빼어난 해석과 문체, 해박한 식견과 다정한 입담으로 그림,

그중에서도 특히 우리 옛 그림을 소개하는 데 탁월한 멋을 보여주는 미술평론가이자 명강사이다. 오랫동안 신문사에서 일하며 미술에 대한 글을

써왔고, 현재 사단법인 '우리문화사랑'의 운영위원으로 있다.

그의 저서로는 그림 속 옛 사람의 본새까지 읽어낸 <사람 보는 눈>, 옛 그림 68편을 사계절로

나누어 감상하는 <옛 그림 보면 옛 생각 난다>, 인생에 대한 아쉬움과 정다운 사람들 그리고 사랑하는 예술에 대해 얘기하는 <꽃피는 삶에 홀리다>, 동서양 미술계의 다양한

이야깃거리를 담고 있는 <그림 아는 만큼 보인다> 등이 있다. 특히, <그림 아는 만큼 보인다>는 '전문가들이 뽑은

1990년대 대표적인 책 100선'에 선정될 정도로 호평을 받았고, 1998년 초판 발행 이래 미술교양서 최고의 스테디셀러가

되었다.

책은 세

가지를 주제로 강의에 나선다. 첫 번째가 은일隱逸이다. 이는 숨어서 편안하게 사는 것을 의미한다. 속세를 떠나

자연과 함께 사는 삶이지만 그 속에서 속세에선 감히 누릴 수 없는 그런 즐거움을 찾아낸다. 마치 죽림칠현의 삶과 같은 은일의 추구가 그럼에도

외롭지 않은 것은 음악이 있기 때문이리라.

두

번째는 아집雅集이다. 이는 독불장군식의 고집을 의미하는 게 아니라 우아하게 모인다는 뜻이다. 위에 살펴본 은일이

혼자 숨어서 지내는 것이라면, 이런 식의 삶을 추구하는 사람들이 함께 만나 모임을 가질 수도 있을 것이다. 즉 이들만의 커뮤니티 말이다.

특징이라면 아마도 이런 모임은 속세에서 이루어지는 경우가 많을 것 같다.

세

번째는 풍류風流이다. 이는 멋스럽고 풍치 있게 노는 짓을 일컫는다. 때로는 움악 자체를 지칭하기도 한다. 우리의

옛 그림은 한바탕 신명나게 노는 장면과 이를 더욱 흥이 나도록 돋우는 음악을 어떻게 표현했을까? 지금 우리들이 바로 이런 은일, 아집, 풍류라는

우리 선조들의 삶의 태도를 찾아가려는 것이다.

세상의 시비에서

벗어나다

조선시대엔 세상의 온갖 시비에서 벗어날 수 있는 길이 세 갈래

있었다. 봉건 전제 사회에도 자유로운 영혼을 지닌 인간은 있었을 것이다. 봉건적인 사회에서 그런 사람들은 일탈을 일삼는 이단아가 되거나 잘못하면

역적이 될 수도 있다. 답답한 봉건사회에서 사회적 통제를 뛰어넘고 시대적 검열에서 안전하게 벗어나려면 어떻게 해야 했을까? 그 세 가지 방법을

저자는 '삼척'이라고 명명한다. 즉 첫째, 자는 척하기. 둘째, 숨은 척하기. 셋째, 미친

척하기.

은일隱逸, 이는 숨어 산다는

말이다. 그렇다고 아무것도 하지 않고 어떤 즐거움도 추구하지 않았다는 뜻이 아니다. 사실 숨어 산다는 것은 절연絶緣이다. 말그대로 속세의 인연을

끊어버리는 것이다. 마치 중대한 범죄를 짓고서 체포되면 중형을 받는다는 것을 알기에 아무도 모르게 꽁꽁 숨어버리는 것처럼 말이다. 얘기가 약간

옆길로 샌 것 같다. 아무튼 언제라도 소통할 수 있는 통로를 남겨두다면 이는 숨어 사는 게 아니다. 옛 사람들은 속세와 인연을 끊고 어떻게 숨어

지냈을까? 해답을 찾기 위해 저자는 옛 그림을 내놓는다.

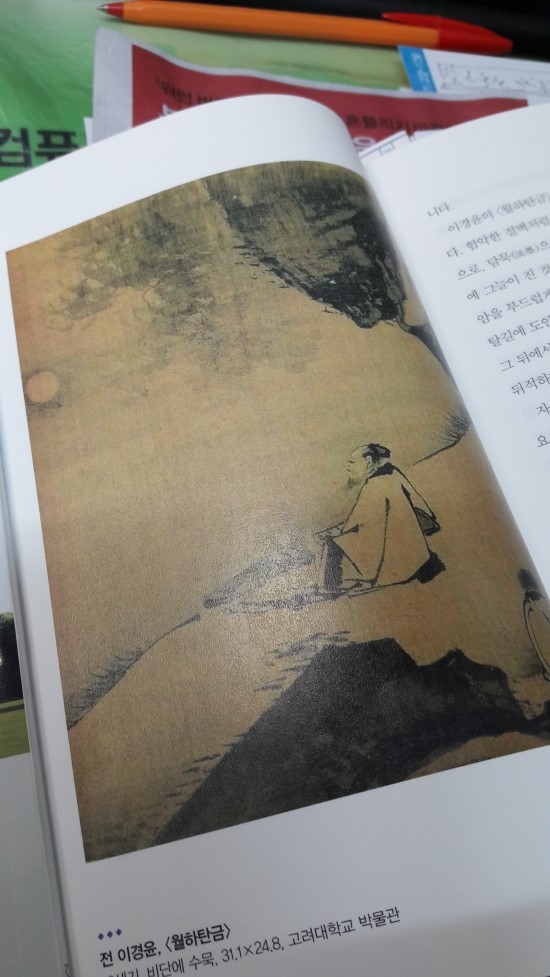

아래의 그림은 조선 중기의 화가

이경윤(1545~1611년)의 <월하탄금月下彈琴>이란 작품이다. 그림

속에 둥근 보름달이 떠있고, 험한 절벽처럼 보이는 큰 바위도 보인다. 그리고 비스듬한 길에 도인 스타일의 선비가 무릎 위에 거문고를 올려놓고

앉아 있다. 한편, 차를 끓이는 시중을 드는 아이는 고개를 돌려 선비를 바라보는

풍경이다.

그런데, 그림을 자세히 보면 거문고에는 줄이 없다. 이를

무현금無絃琴이라고 한다. 뜯을 줄이 없지만 선비는 지금 부지런히 손을 놀리고 있다. 이에 차를 끓이던 다동茶童도

이제나저제나 연주 소리를 듣을까 하다가 아무 소리도 안나니까 이상하다 싶어서 고개를 돌려 그 모습을 바라보는

장면이다.

왜 무현금을 타고 있을까? 옛 그림에서 무현금을 타는 주인공은

바로 도연명(365~427년)을 의미한다. 그는 중국 동진 사람으로 은일거사라고 불리던 시인이다. 유명한 작품이

바로 '귀거래사歸去來辭'다. 당시 지방의 현령으로 근무하다가 상급자가 위세를 부리며 부당한 지시와 요구를 일삼자 '더러워서 못해 먹겠다'는

심정이 들어 벼슬을 버리고 낙향해버리고 말았다. 이것이 "오두미五斗米를 위하여 향리의 소인小人에게 허리를 굽힐 수

없다"는 일화이다. 그는 고향에서 울타리에 국화를 심어 이로 담근 술을 마시고, 시를 쓰고, 거문고를 연주했다고

한다.

산수화의 의미

옛 선비나 은사隱士들이 속세를 떠나 숨은 이유는

"운산만첩雲山萬疊 고예독왕孤詣獨往"이다. 그렇다면 이들은 어떻게 자연을 즐기며 살았는지 살펴볼 차례다. 조선 때의 <악학궤범>에는

"음악은 하늘에서 나와서 사람에게 깃들고, 빈 것에서 발생해 자연에서 이루어진다"라고

표현했다.

이처럼 동양에서는 음악의 근본을 자연에 두고 있다.

그래서 은자는 흔쾌히 유오산수遊娛山水를 받아들인다. 우리의 옛 그림에 나오는 산수화가 이를 대변한다. 서양에서 말하는 풍경화 말이다. 책에는

화가 최북(1712~1786년)의 <공산무인空山無人>을 소개한다. 빈

산에 사람이 없다는 뜻이다. 이는 송나라의 시인 소동파가 깨달음을 칭송하는 <십팔대아라한송>의 마지막 구절에 나오는

"공산무인空山無人 수류화개水流花開"에서 인용한 말이다.

최북崔北은 천출이다보니 양반사회에 저항하는 조선 최고의 삐딱이

화가였다. 그는 '조선의 3대 기인화가' 중 한 명이다. 그와 관련된 일화를 소개한다. 한 양반이 그에게 돈을

주고 그림을 부탁하길래 산수화를 그려주었더니 맘에 안 든다고 타박을 했다. 이 말에 그는 송곳으로 자신의 눈을 찔러버렸다. 그림도 모르는 양반이

자신의 작품을 갖고 평을 하는 걸 멈추려면 이 방법이 최고라고 생각했기 때문이다.

닮게 그리느냐 닮지 않게 그리느냐, 이것은 현대 미술에서도

끊임없이 이야기되는 화두이다. 실물과 똑같이 그려놓으면 모든 사람이 다 신기해한다. '그림은 다 닮게 그리는 것'이라는 인식이 들게 된다.

닮았는지의 여부를 놓고 끊임없이 다투기도 하고, 또 그 속에서 조화를 찾아가기도 한다.

산수화란 자연의 다툼과 조화를 기록한 그림이다. 그 시대의

산수화란 그 다툼과 조화의 판정을 알아보게 하는 시대적 증거물인 것이다. 그리고 "자연은 원래 인간의 인위와 아무 상관 없이 그 자체로

자족하다"는 선언, 이것이 말하자면 자연을 이해하는 화가의 가장 심오한 통찰인 것이다.

절친은

지음知音이다

아집아집은

우아한 모임을 의미하는 커뮤니티를 말한다. 즉 가까이 지내는 사람들의 친목 모임인 셈이다. 그 목적은 재물을 탐하거나 음란한 짓을 즐기려는 것이

아니라 겉으로 갖춰야 할 아름답고 바람직한 삶의 태도를 추구하는 것이다. 이런 모임에 필수적으로 뒤따르는 것이 시시, 서서, 화화, 금금,

기기, 다다, 주주 등이다. 시가 필요하고, 붓글씨를 쓰고, 그림을 직접 그리거나 남의 작품을 이야기하고, 거문고를 뜯고, 바둑이나 장기를

즐기며, 차를 함께 나누는데 여기엔 반드시 음악이 있었다.

중국 춘추시대에 백아伯牙와

종자기鐘子期라는 베스트 프렌드가 있었다. 두 사람이 어떻게 절친이 되었냐 하면 거문고를 연주하는 백아의 생각을

종자기가 정확하게 해석했기 때문이다. 즉 백아가 머리로는 산을 생각하면서 거문고를 연주하면, 종자기는 "우뚝한 산이 눈앞에 펼쳐지는 느낌이다"고

말했던 것이다. 이처럼 자신이 하는 생각, 꿈꾸는 삶, 하고자 하는 이야기, 허고 싶은 놀이 등을 굳이 말하지 않아도 알아주는 친구를

지음知音이라고 한다.

눈 내리는 겨울을 그린 그림을 살펴보자. 이는 이인문의

<설중방우雪中訪友>라는 작품이다. 지붕에 눈이 소복하고, 소나무와 다른 나무의 가지에도 눈꽃이 피었다.

집 우측의 작은 계곡엔 물이 흐르고 두 사람은 방에서 대화를 나누고 있다. 왼쪽은 주인, 오른쪽은 손님인 것 같다. 소를 타고 친구가 온

모양인데, 그림 하단에 소를 끌고 온 시동이 보인다.

소통이라는 관점에서 이 그림을

바라보도록 하자. 이 집엔 닫혀 있는 문이 하나도 없다. 문은 죄다 열려 있다. 안과 밖이 다 통한다. 키 낮은 담장은 겨우 안팎을 구분하는

경계 정도이다. 이 집에 사는 아이도 소에 태워 손님을 모시고 온 시동에게 집 안으로 들어오라고 손짓하고 있다. 추운데 집 안에 들어와 몸을

녹이라는 소리가 귀에 들린다. 이에 저자는 소통에 관해 한마디한다.

"요즘 참 많은 사람이 소통을 얘기하지만, 좀 갑갑합니다. 네가

나를 알게 하는 것이 소통이라고 생각하는 분이 참 많은 것 같아요. 이런 마음으로는 절대 소통이 되지 않습니다. 네가 나를 알아주길 바라는 게

소통이 아니라, 내가 너를 알 수 없는 것을 걱정하는 것이 곧 소통입니다. 이 그림에서처럼 문을 활짝 열고 수평적인 관계에서 대화를 나누고,

바깥에 두는 것이 아니라 내가 있는 안으로 맞아들여서 이야기를 나누어야 합니다. 나를 알리려고 하지 않고, 내가 이 사람을 제대로 알지 못하면

어쩌나 안타까워하다 보면 자연스레 소통이 되지 않겠습니까"

미술작품을 보는 안목과

취향

우리는 안목眼目과

취향趣向이라는 말을 사용한다. 취향이 축적되면 안목이 될까? 그렇지가 않다. 취향은 설명할 필요가 없고, 높고

낮음이나 옳고 그름이 없다. 내가 멘델스존을 좋아하는데 남이 쇼팽을 좋아한다고 해서 서로 삿대질하고 싸울 이유가 없다. 그야말로 취향 따라 가는

것이다. 멸치젓보다는 엔초비anchovy가 낫다고 얘기하는 사람보고 "이 사람이 우리 것을 모르는구먼"이라고 탓해 봤자 아무 쓸모 없는 것이다.

이처럼 취향에는 시비를 걸면 안 된다.

반면에 안목은 시시비비가 가능하다. 옛 사람들은 음악이든

미술이든 큰 안목을 가지려면 금강안金剛眼과 혹리수酷吏手가 있어야 한다고 했다. 금강안이란 옳고 그름과 미추미추를

단번에 알아보는 눈을 말하며, 혹리수란 혹독하게 세금을 징수하는 관리의 손처럼 엄격한 기준을 가져야 한다는 것을

뜻한다.

18세기 선비들의 우아한 취향을 보여주는 작품이 있다. 바로

단원 김홍도의 <포의풍류布衣風流>다. 여기서 포의란 베옷이다. 당시

관리들의 복장은 비단옷이다. 따라서 포의란 벼슬에 나아가지 못한 선비를 일컫는 말이다. 그림 속에서 사방관四方冠을 쓴 이가 바로 그 주인공이다.

그림 속에는 당비파, 술병, 청동기와 백색 도자기, 파초 잎, 생황, 칼 등이 보인다. 청동기는 제기용 잔인 중국 골동품의 모조품이며, 흰색

도자기도 빙열문氷裂紋이 선명한 중국 가마에서 빚은 도자기이다. 말하자면 고상한 취향을 가진 선비들의 애장품인 셈이다. 주인공의 맨발을 보노라면

자유로운 영혼의 소유자임을 알 수 있다.