-

-

우리말 절대지식 - 천만년을 버텨갈 우리 속담의 품격

김승용 지음 / 동아시아 / 2016년 10월

평점 :

구판절판

100여 년 사이 일제의 치밀한

문화말살 정책과 한국전쟁, 서구와의 문화충돌로 속담에 담겨왔던 오랜 우리 문화는 부서지고 희미해졌다. 그와 함께 속담 역시 흐려지는 문화 뒤에서

암호가 또 화석이 되었다. '현대적'이란 관념에 사로잡혀, 이제 속담 따위는 케케묵은 고려 적 이야기가 되어 아이들 베끼기 숙제로나 남았다. 근

일 만을 헤아리는 속담 대부분이 존재도 모른 채 일상에서 사라지고, '시쳇말'로 살아남은 속담들조차 정작 물음표를 달고 생각하면 고개만 갸웃거릴

뿐이다. 그래서 글쓴이는 흔한 단답풀이가 아닌 '지나칠 만큼 친절한' 속담 책을 꼭 만들고 싶었고, 무식하게 용감하게 시작했다. - '머리말'

중에서

우리 속담 얼마나 많이

아시나요?

'믿는 도끼에 발등

찍힌다', 이는 우리의 속담으로 비록 짧은 문장이지만 촌철살인의 지혜를 품고 있다. 한 마디로 짧지만 강하다. 믿었던 사람이나

은혜를 베푼 사람에게 오히려 해를 입는 경우에 우리들은 이 속담을 사용한다. 이와같이 은혜를 배반하고 베푼 덕을 망각한 것을 한자성어로

배은망덕背恩忘德이라고 한다.

이 책은 이와같은 우리 속담을 마치

국어사전처럼 자세하게 다루는데, 사람들이 많이 사용하는 속담을 가나다순으로 싣고 있다. 하지만 사전은 아니다. 편하게 찾아볼 수 있도록 형식을

사전식으로 취했을 뿐이다. 독자들의 이해를 돕기 위해 관련 사진들도 중간 중간에 배치하고 있어서 무척

인상적이다.

책의 저자

김승용은 대학과 대학원에서 국어국문학을 전공하며 석사과정을 수료했다. 그는 국어학과 고전문학을 즐기며, 특히 전통문화의

탐구와 그 가치의 현대적 재발견에 깊은 관심을 가지고 있는데, 이 책의 출간 동기를 이렇게 말하고

있다.

"우리 속담에 대한 정보 부족과 무관심이 오해와

오용을 낳고 있다. 또한 올바른 이해 없이 그럴듯하게 지어낸 이야기들이 속담의 유래인 것처럼 난무하고 있다. 이에 단순한 쓰임의 나열만이 아닌,

속담 속 사물의 속성과 언어적 유희를 구체적으로 탐구하고 직관적으로 설명함으로써, 속담이 우리 언어문화 속에서 더욱 살찌고 자랄 수 있는 바

탕을 마련하고자

했다"

책의 내용은

대표속담-한자성어-반대속담-현대속담-유사속담의 순서로 구성된다. 누구라도 쉽게 해당 속담의 의미와 유사한 다른 표현들을 확인할 수 있다.

체계적으로 정리된 속담들을 통해 우리들은 다양한 어휘와 표현을 배울 수 있다. 책의 뒷부분에는 '대표속담 찾아가기'와 '한자성어 찾아가기'가

수록되어 있어 유익한 참고자료가 된다.

가까운 무당보다 먼 데 무당이

용하다

일반적으로 남의 떡이 커 보인다.

그래서인지 평소 친숙한 것은 결점만 보이고, 잘 모르는 것은 왠지 좋은 것으로만 안다. 요즈음에는 덜한 편이지만 과거엔 외제 특히 미국제품이라면

모두 좋은 것으로만 받아들였던 적이 있었다. 물론 특별한 능력으로 남보다 더 앞날을 예측하는 무당이 있을 수도 있을 것이다. 하지만 굳이 먼

곳에 있기 때문에 용하게 보인다는 것은 비논리적이다.

가계야치家鷄野雉라는 한자성어가

있다. 이는 집에서 키우는 닭은 천하게 여기고 들판에 사는 꿩은 귀하게 여긴다는 뜻이다. 중국 진진나라 때 유익이라는 사람이 있었는데 이 사람의

필체를 배우려고 전국에서 사람들이 몰려들었다. 하지만 정작 그의 가족들은 왕희지의 서체를 배우려고 안달을 했다. 이는 그가 친구에게 보낸

편지에서 잘 드러나 있다.

"애들이 집 안의 닭은 천하게 여기고 들판의 꿩은 귀하게 여겨 모두 왕희지체만 배우려

드니 가슴을 칠 노릇이다"

갈모형제

갈모는 비가 올 때 비싼 갓이

젖지 않도록 갓위에 엎어 씌우는 모자로, 기름 먹인 질긴 종이를 주름을 접어 원뿔 형태로 만든 것이다. 원뿔형이라서 위쪽은 뾰족하고 아래로

갈수록 넓게 퍼진다. 이 모양을 본떠 형이 아우보다 도량이나 그릇이 좁은 경우, 즉 아우가 형보다 나은 경우에 이렇게

부른다.

갈모가 넓게 펴질수록 꼭지는 상대적으로 더욱 작아 보이듯,

옹졸한 형은 동생이 잘나갈수록 더욱 시기하는 법이다. '아비는 자식이 자기보다 잘났다면 기뻐하고 형은 동생이 자기보다 잘났다면 시기한다'라는

말이 있듯이 말이다. 일반적으로 '형만 한 아우 없다'고 말하지만, 이처럼 형이 아우만 못할 경우 이를

갈모형제라고 말한다.

횃대 밑

사내

횃대는 닭장에 가로질러진 긴 막대를 말한다. 시골에서 닭을 길러 본 사람이라면 이 횟대를 잘 안다.

닭은 야생 시절 천적으로부터 몸을 피하고 안전하게 수면을 취하기 위해 나뭇가지 위에 올라가던 습성이 있어 횃대처럼 다소 높은 곳에 앉는 것을

좋아한다. 그리고 수탉이 이 횃대에 올라가 날개를 크게 퍼덕이며 큰 소리로 우는 것을 '홰를 친다'라고 한다. 날개가 횃대를 때리기 때문이다.

또한 옛날 방에 가로로 끈에 매단 옷걸이도 횃대라고 부른다. 횟대 밑

사내란 방 안의 옷걸이 아래 앉아 큰소리를 친다는 말이다. 수탉이라면 모름지기 횃대 위에서 크게 울어야 하는데 다른 닭의 기세에

밀려 횃대 밑에 내려와서 목소리를 높이는 것처럼, 남자가 바깥세상에서는 큰소리를 못 내고 비굴하게 굴다가 집에 와서 되도 않게 식구들에게나

큰소리를 치니 그얼마나 졸렬한가. 이 속담은 능력 없이 집에만 처박혀 있는 남자에게도 썼다.

다시 긷지 않는다고 우물에 똥 누랴

이 속담은 언제고 아쉬울 때가 있을 수 있으므로 함부로 하지 말라는 교훈을 담고 있다. 옛날엔 우물이나 샘은 일반적으로 마을에서 공동으로

사용하는 시설물이었다. 따라서 이곳에 오물을 투척한다는 것은 금기사항이다. 하지만 누군가가 살던 마을에서 내침을 당한다면 간혹 앙심을 품고

해코지를 하고 가는 경우도 있었다.

"다신 이 동네에 안 온다. 이 놈의

우물, 너내나 실컷 먹아라!"

하지만 사람의 앞 일은 어떻게 전개딜지 아무도 모르는 법. 다시 그 마을로 돌아와서 살아야만 할 경우도 생긴다. 이런 상황을 미리 대비하고

비록 떠나는 마당이라도 기본적인 예의를 갖추라는 가르침을 담고 있는 것이다. 회사를 불쾌하게 퇴직하는 사람이 종종 막말에다 상급자를 향한

쌍욕까지 하는 경우가 있다. 세상은 좁다. 이 상사가 새로 자리 잡은 그 직장으로 스카우트되어 올 수도 있다. 그러니 언행을 함부로 하지 말아야

한다.

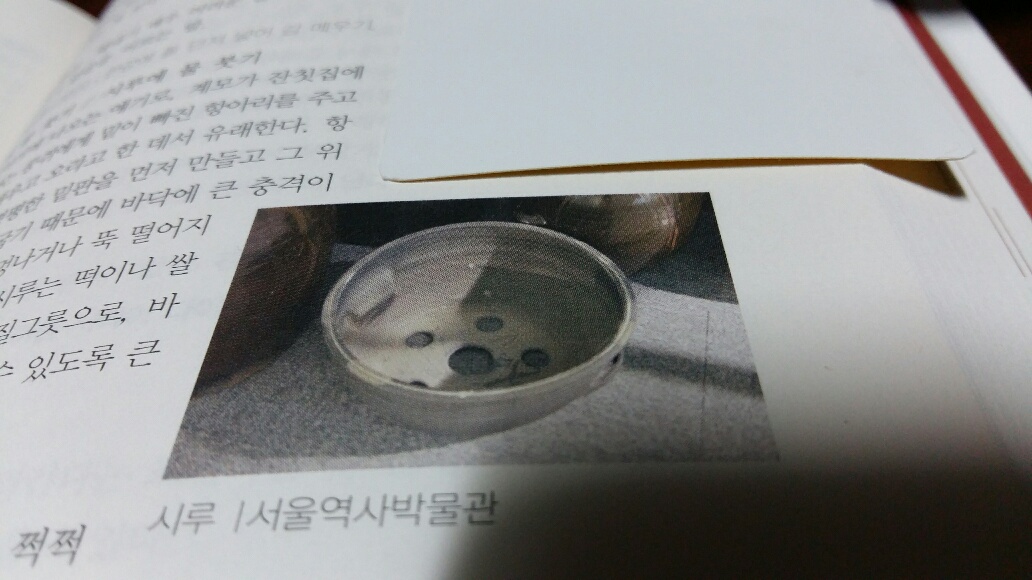

밑 빠진 독에 물 붓기

이와 비슷한 속담으로 '시루에 물 붓기'란 말도있다. 이는 해내기 어려운 일 또는 공들여 일을 해도 성과가 없음을 이르는 말이다.

<콩쥐팥쥐>에 나오는 얘기로, 계모가 잔칫집에 다라가고 싶어하는 콩쥐에게 밑이 빠진 항아리를 주면서 물을 가득 채우고 오라고 한데서

유래된 것이다.

통상 항아리는 만들 때 우선 평평한 밑판을 만들고 그 위에 벽을 쳐 올려 만들어 굽는다. 바닥에 충격을 가하면 깨지거나 구멍이 난다. 이런

항아리에 어찌 물을 가득 채울 수 있겠는가 말이다. 아래 사진에서 보듯, 떡이나 씰을 찌는데 사용하는 둥근 질그릇인 시루는 바닥을 통해 증기가

올라올 수 있도록 큰 구멍이 뚫려 있다. 시루에 물을 부으면 당연히 새기 마련이다.

조바심하다

옛날엔 타작을 '바심'이라고 말했다. 조바심이란 조 낱알을 비벼서 떨어내는 모양이 손바닥을 맞대고 비비고 있는 모습인데, 이는 마음이

초조해지면 자기도 모르게 손바닥을 비비게 되는 것과 비슷하다. 더군다나 조는 여간해서는 낱알이 잘 떨어지지 않아 이리저리 마구 비벼야만 떨어지기

마련이다. 이 때문에 조를 바심하기 위해 손바닥에 놓고 마구 비비는 모습과 초조해서 손바닥을 이리저리 안절부절 비비는 모양을 연결시켜 표현한

속담이라 생각된다.

같은 속담으로 '조 비비듯 하다'라는 말이 있는 것과 국어사전에도

'조비비다'라는 말이 있으므로, 조를 마구 비벼 낱알을 떨구는 것처럼 손바닥을 이리저리 비비며 초조해하는 모양에서

유래한 말이 아닐까 싶다.

한 바리에 실을 짝이 없다

우리가 흔히 '바리바리 쌌다'라고 하는 말에서의

'바리'는 말이나 소의 등에 실을 정도의 짐을 세는 단위다. 그런데 말이나 소에 이런 바리 짐을 지울 때는 반드시

양쪽의 균형을 맞춰서 실어야 한다. 안 그러면 짐의 무게가 한쪽으로 치우쳐 제대로 나를 수 없기 때문이다. 왼쪽에 실은 짐이 이만한 무게라면

오른쪽 짐도 그만한 짝을 맞춰 실을 무게와 부피여야 한다. 이 속담은 '상대가 될 만한 대상이 없음'을 이르는

말이다.