-

-

삶에 시가 없다면 너무 외롭지 않을까요 - 흔들리는 인생을 감싸줄 일흔일곱 번의 명시 수업

장석주 지음 / 포레스트북스 / 2024년 10월

평점 :

시가 교훈을 전하거나 목소리가 높을 이유는 없다. 시의 목소리는 속삭임이어야 하고, 시의 규모는 작을 수록 좋다. 내가 사랑하고 추앙하던 시들을 한데 모았다. 이것은 시를 교재로 삼은 인생 수업이자, 마음의 기쁨을 위한 희귀한 것이고, 당신이 이제껏 겪지 못한 놀라움들일 것이다. - ‘들어가는 글’ 중에서

‘대추 한 알’의 시인이자 문학평론가인 저자 장석주가 흔들리는 어른들에게 꼭 필요한 77편의 명시를 소개한다. 나태주, 백석, 칼릴 지브란, 메리 올리버 등 전 세대에 걸쳐 사랑받는 작품들을 엄선, 본인의 사색과 통찰을 함께 곁들여 독자들의 이해를 돕는다.

시를 잊고 살았기 때문에 외로웠을지도 모른다. 시인의 글을 이해하지 못할까 걱정하지 않아도 된다. 그저 읽고 음미하기만 해도 각박한 현실에 찌든 우리의 마음에 여유가 생길 것이다. 이제 외로움을 느끼지 않도록 매일 한두 편씩 시를 기까이하면서 힐링을 받도록 하자.

더 깊고 진한 위로가 필요할 때

미국 시인 메리 올리버(1935~2019년)는 예술가들의 천국이라는 프로빈스타운에서 살며 매일 술과 바닷가를 거닐었고, 고통과 불안에 바진 사람들을 위로하는 시를 많이 썼다.

(사진, 메리 올리버의 ‘기러기’)

‘기러기’를 처음 읽었을 때 눈이 번쩍 뜨이는 듯했다. 좋은 시를 발견할 때마다 그랬다. 어깨를 툭툭 두드리며 “네가 누구든, 얼마나 외롭든” 포기하지 말고 살아라, 라고 응원하는 듯했다. 우리 앞에는 천 개의 벼랑이 있고, 천 개의 벼랑을 넘으려면 천 개의 희망이 필요할 테다. 하지만 시는 현실에서 아무 쓸모도 없다. 시는 그토록 무용하지만 우리를 계속 살아가게 만드는 힘이 있다.

시인 백석(1912~1996년)의 본명은 백기행이며, 백석白石은 그의 호다. 평북 정주에서 태어나 고향 정주에서 오산고보를 졸업, 일본 유학파 출신으로 1935년 첫 시집 <사슴>을 100부 한정판으로 발간했다.

(사진, ‘나와 나타샤와 흰 당나귀’)

‘나와 나타샤와 흰 당나귀’는 나타샤, 당나귀, 산골, 마가리, 고조곤히, 응앙응앙 같은 어휘들로 이루어진 백석의 절창絶唱 중 하나다. 이 시는 첫눈 올 때 혼자 소리내어 낭송하기에 좋다. 내 귀가 듣기 좋아하는 “어데서 흰 당나귀도 오늘밤이 좋아서 응앙응앙 울을 것이다”라는 마지막 구절은 슬프면서도 아름답다.

살금살금 다가온 문장들

레바논 출신의 지혜로운 시인 칼릴 지브란(1883~1931년)은 평생을 독신으로 살았다. 하지만 그는 누군가를 사랑하는 일은 쉰 적이 없었다.

(사진, ‘사랑에 대하여’)

사랑만큼 이러쿵저러쿵 많은 말들이 있을까 싶다. 사랑에 대한 말 중엔 새겨들을 만한 옳은 소리도 있고, 마이동풍 격으로 흘려 들어야 할 헛소리도 있다. 지브란은 그의 시에서 “사랑의 날개가 그대를 감싸안거든 그에게 온몸을 내맡기라”고 권하며 또 사랑을 조심하라고 말한다.

우리를 계속 살아가게 만드는 시

1981년 장석주 시인이 출간한 시집 <완전주의자의 꿈>에 실린 ‘밥’은 본인의 20대 중반 동안의 생활 경험을 바탕으로 쓴 시다. 생계를 꾸리는 일의 엄중함에 예민해진 마음을 엿보게 한다.

귀 떨어진 개다리소반 위에

밥 한 그릇 받아놓고 생각한다.

사람은 왜 밥을 먹는가.

살려고 먹는다면 왜 사는가.

한 그릇의 더운 밥을 얻기 위하여

나는 몇 번이나 죄를 짓고

몇 번이나 자신을 속였는가.

- 장석주, ‘밥’ 중에서

사람들은 밥을 위해 취직을 하고 노동을 한다. 밥 때문에 굴욕을 당하거나 그 억울함을 토하지 못하고 가슴에 안은 채 괴로워하기도 한다. “한 그릇의 더운 밥을 얻기 위하여/나는 몇 번이나 죄를 짓고/몇 번이나 자신을 속였는가.”란 귀절은 통렬한 자기반성인 셈이다.

시를 잊고 살았기 때문에 외로웠던 것일지도

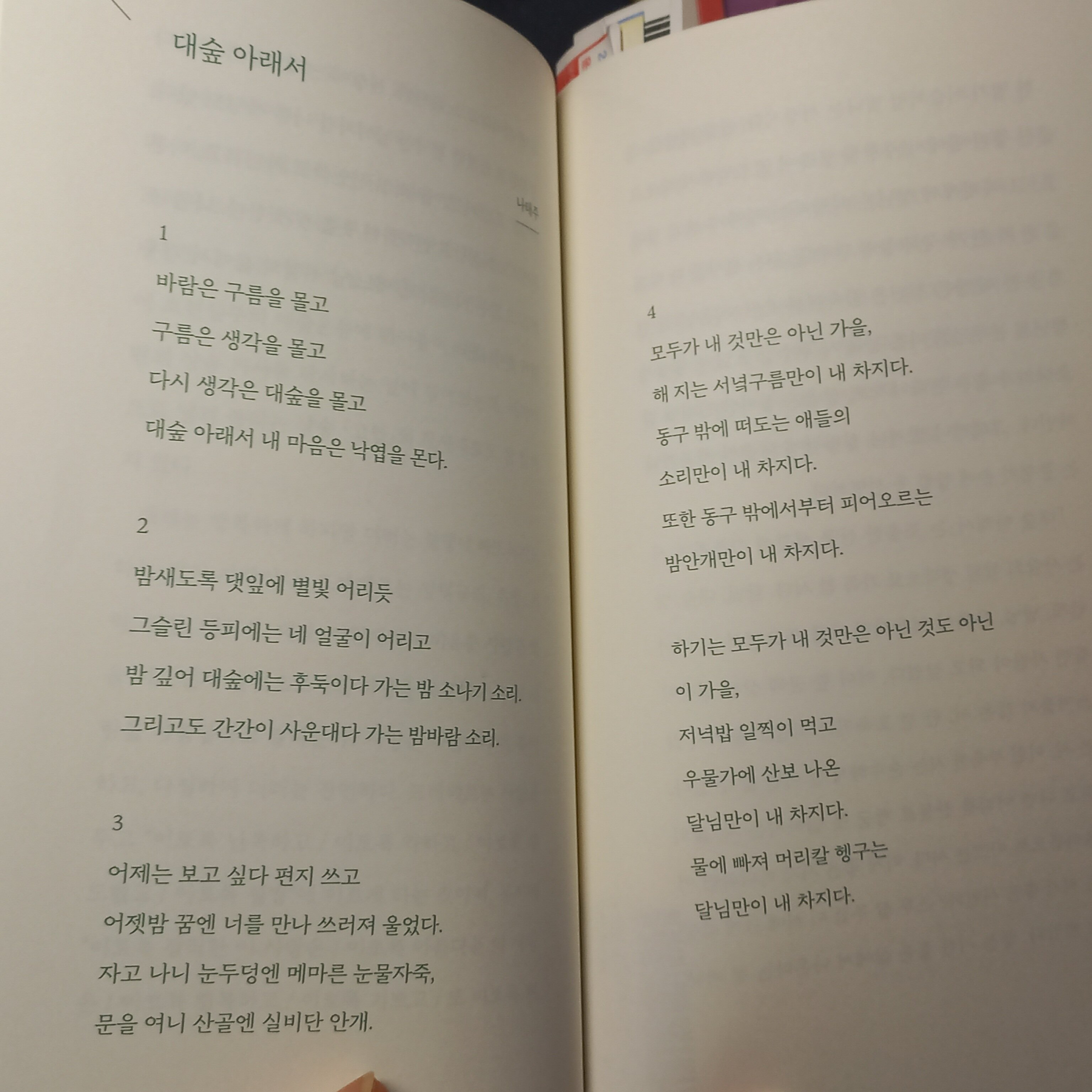

나태주 시인은 젊은 시절 ‘대숲 아래서’를 신춘문예 공모에서 당선함으로써 등단한 셈이다. 시골에서 초등학교 선생을 하면서 경외하는 시인들의 시를 읽으며 외롭게 습작을 몰두하던 중 그 어렵다는 신춘문예을 뚫고 시인이 되었다. 당시 심사위원 중 한 분이 청록파 박목월 시인(1915~1978년)이다. 나태주의 평생 스승이었다.

(사진, ‘대숲 아래서’)

‘대숲 아래서’는 조촐한 산골 생활에 자족하며 사는 사람의 참된 생각으로 가득 찬 시다. 달빛, 대숲, 밤안개, 달님, 우물이 어우러진 시를 읽으면 모두 참된 사람이 되고 싶다. 어디 한 군데 삿된 생각이 스며들지 않은 시, 한 점 오욕이나 티끌도 묻히지 않은 시, 이런 무욕한 시는 순수하게 산 이만 쓸 수 있다. 한 떨기 이슬처럼 빛나는 서정시다.

읽고 나면 머리를 찬물로 헹군 듯 맑아지는 시, 삶의 올바름으로 이끄는 시다. 이게 좋은 시가 아니라면 어떤 시가 좋은 시인가? 시인 장석주도 스무 살 무렵 이 시에 크게 감동을 받았다. 좋은 시란 좋은 삶에서 나온다는 걸 벼락같이 깨달은 탓이다.

모든 날, 모든 순간에 저마다의 시가 있다

소월(1902~1934년)은 민중의 한과 슬픔을 보듬은 민족 시인이다. 한국 서정시의 최고봉이라 극찬할 만하다. 2000년대 초, 어느 시 전문 계간지에서 시인과 평론가 100명에게 20세기에 활동한 위대한 시인 열 명을 선정해달라는 설문을 조사했다. 이때 가장 많이 꼽은 시인이 바로 소월이다.

엄마야 누나야 강변 살자.

뜰에는 반짝이는 금모래빛,

뒷문 밖에는 갈잎의 노래

엄마야 누나야 강변 살자.

김소월, ‘엄마야 누나야’

이 시의 화자話者는 소년이다. 순진한 소년은 강변에서 사고 싶다는 소망을 나타내고 있다. “뜰에는 반짝이는 금모래빛/뒷문 밖에는 갈잎의 노래”에 따르면 분명 그곳은 목가적牧歌的인 환경일 것이다. 그런 삶 속에 소년은 엄마와 누나를 콕 집어 초대한다. 이토록 수려한 장소라면 부동산업자들이 그냥 둘 리 없을 것이다.

시가 없는 세상은 삭막하다

장석주 시인의 해설을 곁들인 77편의 명시와 함께하는 시간은 분명 외롭지 않다. 오히려 마음이 안정되고 따듯함을 느끼게 한다. 그렇다. 갈수록 치열한 경쟁 사회 속에서 살아남으려니 나도 모르게 마음 또한 삭막해진다. 이런 우리들에게 시는 일용해야 할 양식이자 외로움을 잊게 하는 존재다.

#시감상 #삶에시가없다면 #너무외롭지않을까요 #장석주엮음 #포레스트북스