-

-

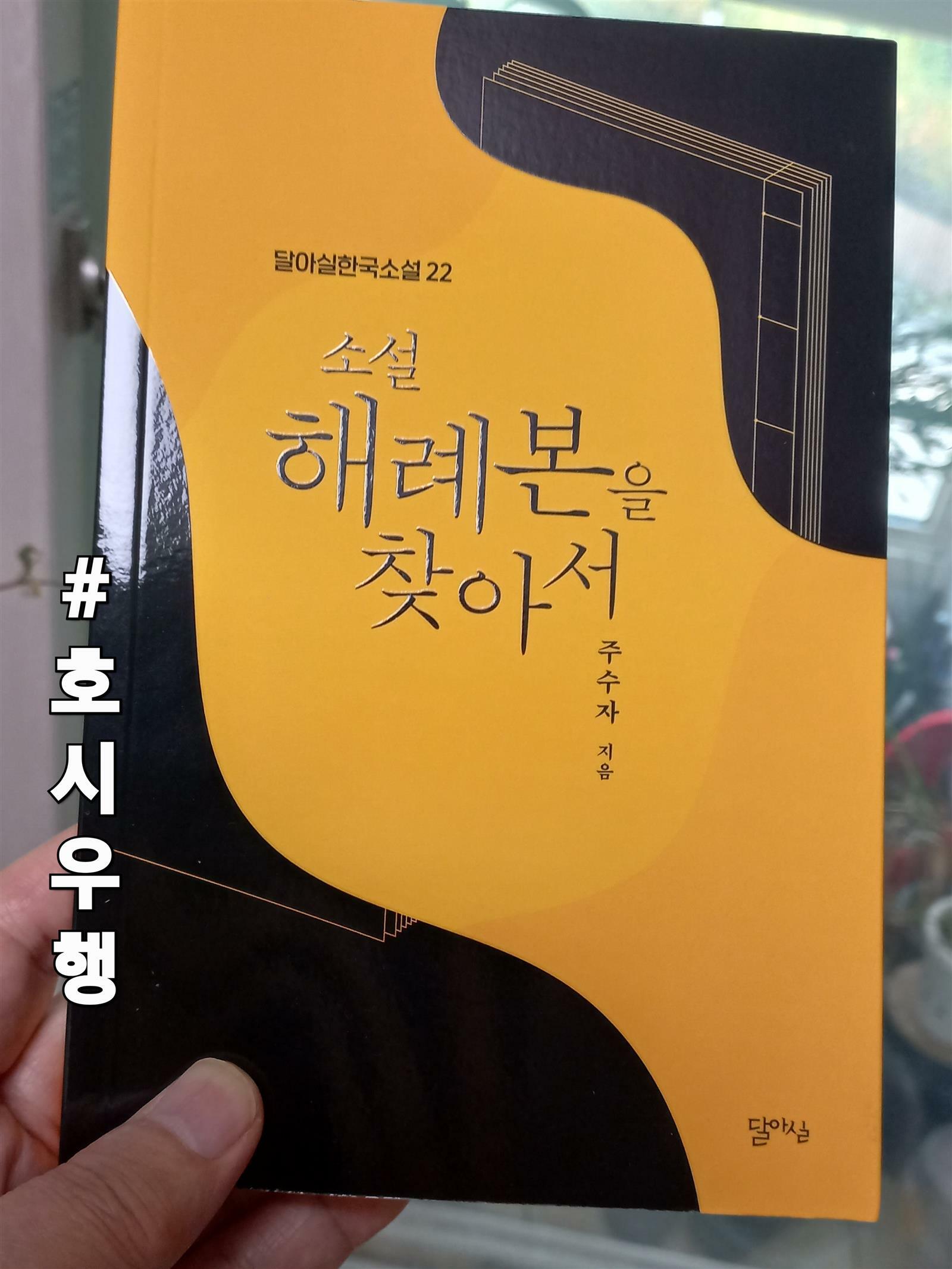

소설 해례본을 찾아서 ㅣ 달아실 한국소설 22

주수자 지음 / 달아실 / 2024년 10월

평점 :

나도 내가 누구인지 모른다. 입술에 붙어 서로의 고개를 끄독이게 하거나 서로에게 주먹을 휘두르거나 하게끔 하고는 있지만, 대체 나는 어디에서 온 것일까.... 나는 바람? 아니 혀의 움직임이고 목구멍에서 나오는 공기다. 손이 없어도 사물의 형상을 만들 수 있고, 다리가 없어도 먼 곳까지 갈 수 있고, 뼈가 없어도 거대하게 성장하며, 무기가 없어도 인간을 살인 할 수 있다. - '말' 중에서

작가 주수자는 서울대 미대에서 조각을 전공했다. 1976년 한국을 떠나 프랑스와 스위스 등지에서 5년간 지내다가 미국에서 20여 년 살았다. 2001년 작가로 등단, 여러 편의 소설집과 시집 등을 펴냈다.

천태산인天台山人 김태준은 국문학자이고, 학문은 그의 목숨이었다. 그는 자신의 시간을 기꺼이 소진하며 오백 년간 흔적도 없이 사라졌던 내 호적을 찾아 주었다. 그가 그렇게 목숨을 걸지 않았던들, 먼지투성이 고서들 틈에서 꺼내 준 해례본이 아니었던들 나는 천박한 태생으로 전락했으리라.

“저희 본가에 고서들이 있는데요, 거기에.....”

명륜학원에서 강의하는 날, 김태준은 고전 강의도 일본어로 하려니 참담한 심정이었다. 학교에서도 조선어 사용이 금지되어 있어서 이를 위반하면 즉각 견책이나 처벌이 내려졌다. 교사도 학생도 무기력한 상태에 빠져 있었다.

강의를 끝낸 김태준에게 한 제자가 교무실 문을 두드렸다. 경북 안동이 고향인 이용준이었다. 그는 늘 한복을 입고 다녓고 서예를 잘한다고 알려진 청년이었다. 그의 말에 의하면 단순한 고서가 아니라 집안 대대로 내려오는 가보이며 또한 정인지의 글이 끝부분에 있다고 했다. 이에 김태준은 침을 꿀꺽 삼키며 빠른 시일 안에 한번 보여달라고 요청했다.

해례본일 가능성을 이용준이 느꼈던 것이다. 김태준의 강의 때 앞부분엔 어제御製 서문이, 말미엔 정인지 발문이 있다는 말에 용준은 중간 부분에 예의와 해례가 있으니 집안의 가보인 안동 고서는 분명히 해례본일 것 같다는 의견이었다. 또한 한글 모음과 자음에 대한 용례用例가 한문으로 적혀 있다고 첨언까지 했다.

떠돌이 광대 이팔삼은 봉두난발인 채로 달구지에 실려 어디론가 끌려가고 있었다. 그는 돌집이나 잔칫집이나 상갓집이나 가리지 않고 노래를 불러 주며 먹고살았다. 목구멍 하나는 일품이고 키도 장대처럼 크고 사람 좋기로 이름난 자였다. 얼마 후 도착한 곳은 기왓집인데 궁궐 같기도 대감댁 같기도 했다. 관복을 입은 사람들이 명령에 따라 이미 죽은 팔삼의 목을 잘라 목 안쪽을 꼼꼼히 살피며 때대로 종이에 적힌 그림과 비교하곤 했다.

“천지자연에 소리가 있으니, 거기에 상응하는 문자가 있다고 하오. 그러므로 오음伍音은 이러하다오.”

“어금닛소리는 어금니를 꾹 깨물 때의 느낌처럼 착잡하고 길어서 소리가 야무지고 실하오. 물 위에서 자라는 나무요, 겨울 다음에 오는 봄이요, 봄을 부르는 동백이요, 음악으로는 각음角音이라오.”

“혓소리의 혀는 예민하게 움직이는 기관으로 구르고 날림이 특징이니 불과 같고, 계절로는 여름이고, 방위로는 남쪽이며, 음악으로는 치음徵音이오.”

“잇소리가 나오는 이는 단단하면서 부러지기 쉬운 기관이라 부스러지고 걸림의 소리 성질을 가졌으니, 마치 쇠와 같소이다. 풍성한 결실이되 떨어지기 쉬운 가을과 같으므로, 방위는 서쪽이고, 음악으로는 상음商音이오.”

“입술은 모난 것이 나란히 합해지니, 넓고 큼을 머금을 수 있는 소리의 성질이 마치 흙과 같소. 한결 결실로 나아가는 늦여름이요, 모든 방향을 함축하는 중앙이요, 음악으로는 궁음宮音이오.”

밤을 지세우고 닌 학사들은 저마다 귀한 자료가 담긴 두루마리를 품에 안고 집현전을 나섰다. 이른 새벽, 바깥으로 첫발을 내미는 사내들의 머리 위로 찬란한 금빛 햇살이 쏟아져 내렸다.

나(훈민정음)에겐 어떤 힘이 깃들어 있었다. 아무것도 없는 무無에서 뭔가를 만들어 내고 다시 허공으로 되돌려 보낼 수 있는 마법이 숨겨져 있었다. 세상을 빚어낼 수도, 살아 있는 존재를 창조해 낼 수도 있었다. 또 헤아릴 수 없는 것들을 담기게 하여 인간을 붙잡아 맬 수도 있었고, 덧없이 흘러가는 것들을 이곳으로 데려올 수도 있었다. 아, 나는 공기와 같고 대지와 같아, 누구나 나에게서 빛과 같은 생명을 얻을 수 있으리라.

1940년 여름 김태준은 안동에 도착했다. 밤은 깊고 무더웠다. 밤이 깊어져서야 그는 용준이 가져온 고서를 살펴볼 수 잇었다. 가슴 깊은 곳에서 형언할 수 없는 감격이 솟구쳤다. 제자의 손을 덥석 잡았다. 용준의 손도 함께 불처럼 뜨거웠다.

고서는 누렇게 바래져 있고 가장자리엔 손상이 있었지만 중간 부분은 온전했다. 앞엔 어제 서문이, 정인지 서문은 마지막 부분에, 그리고 중간 부분엔 예의와 해례가 있고, 한문으로 쓰여 있었다.

표지와 앞의 두 장은 사라지고 없었다. 전권 33장으로 목판본이었고, 예의 부분은 쪽마다 7행에 매 행 11자, 해례 부분은 8행에 매 행 13자, 정인지 서문은 매 행 12자로 구성되어 있었다. 끄트머리엔 정통 11년이라고 적혀 있었다. 실록에 언급된 해례본임이 틀림없었다!

한글 말살을 획책하는 일제가 그토록 찾는 해례본, 오백 년 세월의 무게로 종이는 낡고 낡아 곧 떨어져 나갈 듯이 하늘거렸다. 김태준이 조심스레 한 장 한 장 넘길 때마다 온몸에 소름이 오스스 돋았다.

북벌에 성공한 용준의 선대에게 세종께서 직접 하사했다는 안동 고서는 후손들에게 의해 고이 간직되어 온 것이다. 연산군 때 선조들이 겉장을 없애 버린 듯하다는 맑과 함께 용준은 뛰어난 필체로 결장된 첫 두장에 대한 보사 작업에 들어갔다. 하루 내내 구슬 땀을 흘리며 한지를 쇠죽솥에 삶아서 목판본과 외관이 같아 보이도록 했다. 본시 해례본은 안평대군의 필체이지만 용준도 서예로 선전에서 입선했을 정도의 수준급 서예가로 안평대군체 고수였다. 김태준은 경성으로 떠날 채비를 서둘렀다.

소문난 광대 시신屍身의 목을 잘라 그 구조를 들여다보고 자음을 만들었던 집현전 학자들, ‘암클’이라 천대받던 언문과 언문 투서 사건, 조선 최초의 성경을 언문으로 번역한 벽안의 선교사와 그를 따라 언문 번역에 힘썼던 한 여인의 이야기 등이 읽는 재미를 더한다.

#소설 #해례본을 찾아서 #주수자 #달아실