-

-

함부로 사랑하고 수시로 떠나다 - 낯선 길에서 당신에게 부치는 72통의 엽서

변종모 지음 / 꼼지락 / 2020년 4월

평점 :

이 글들은 어느 낯선 길에서, 내가 떠나온 사람이거나 나를 떠나간 사람들에게 부치는 엽서 크기의 말들이다. 어쩌면 그 주변의 모든 사람들이거나 나와 상관없는 미래의 사람들에게 닿을 수도 있겠다. 주머니를 뒤지거나 일기장을 뒤지면 찾을 수 있는, 언제든지 안부 가능한 크기의 말들. 부치거나 부치지 못한 보잘것없는 말들은 결국 세상 어딘가를 떠돌고 있는, 그대의 마음에도 들어 있는 말들이다. - '프롤로그' 중에서

세상에 안부를 묻다

이 책의 저자 변종모는 오래도록 여행자이다. 지은 책으로는 <나조차 나를 사랑하지 못하고>, <짝사랑도 병이다>, <여행도 병이고 사랑도 병이다>, <아무도 그립지 않다는 거짓말>, <그래도 나는 당신이 달다>, <나는 걸었고 세상은 말했다>, <같은 시간에 우린 어쩌면> 등이 있다.

그는 오늘도 우리들에게 엽서를 보낸다. 책은 낯선 길에서 그가 우리들에게 보낸 72통의 엽서를 담고 있다.

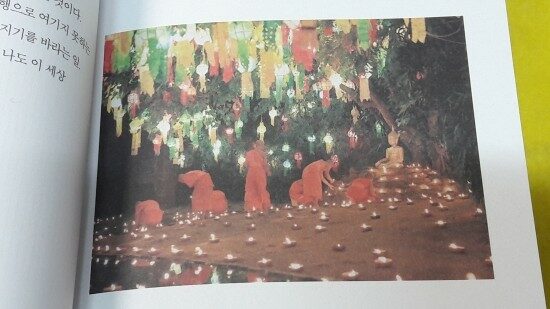

미얀마

어디를 가든지 자주 스님을 만나게 된다. 한 가정에 한 명은 스님이 된다는 말이 있을 정도로 이곳의 많은 사람들이 원하고 바라는 일이기 때문이다. 단정하고 고요한 그 모습을 보고 있노라면 조용히 책장을 넘기는 마음이 되어 잠시 그 뒤를 따르고 싶을 정도다. 더구나 환하게 웃는 동자승을 만날 때면 자세를 낮추고 공손히 인사를 드려야 하는 게 아닐까 하는 경건함마저 생긴다.

맑다. 맑기 때문이라 생각했다. 그 어떤 것도 개입되지 않은 선함이다. 그 미소를 보는 것만으로도 좋아졌다. 좋은 것을 마주하는 일은 항상 그렇다. 작게 웃고 있는 얼굴 하나가 모든 풍경을 빛낸다. 따뜻한 봄의 강가나 화려한 사원에서도 아이의 웃음 한 뼘이 가장 빛나고 좋은 풍경이 되어 자꾸만 발목을 잡는다.

태국

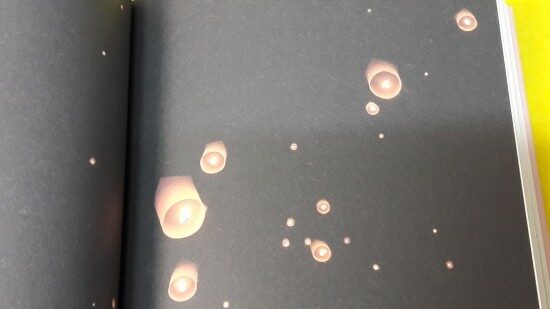

치앙마이에서는 일 년에 한 번, 소원이 별이 되는 밤이 있다. 휘영청 달 밝은 보름밤. 달빛에 별이 사라지고 새로운 별이 뜨는 밤. 등불에 담아 하늘로 올려 보낸 소원은 그대로 별이 되었다. 까만 밤하늘로 흐르는 수많은 별. 별은 스스로 빛나지 않고, 등불은 스스로 환하지 않을 것이다.

어느날, 무심코 올려다본 밤하늘에 뜬 별 하나.

그 별을 볼때마다 내가 실어 보낸 등불 같은 다짐들을 기억할 것이다.

띄워 보내는 간절한 마음이 어두운 밤을 환한 빛으로 수놓으면 저마다 찬란하게 빛나는 밤하늘을 오래도록 바라보며 가슴에 손을 엊는다. 별이 된 등불을 잊지 앟으려 서성인다. 우리는 이 아름다운 기억으로 또 한 해를 잘 살아낼 수 있을 것이다. 사소한 기쁨도 크게 느낄 줄 알며, 평범이 가장 평온한 날들로 이어지기를 바란다.

라오스

루앙프라방을 끼고 도는 메콩강에는 물보다 많은 꽃잎이 흐른다. 바람이 불면 잔잔한 강물 위로 나비 같은 물결이 번졌다. 수심 깊은 꽃향기들이 사람들 사이에서도 맡아지곤 했다. 향기의 발원지는 예리하고 아름다운 조각으로 치장한 왓 씨엥통 사원. 며칠째 사원과 강가를 배회하며 꽃의 장막 속에 갇히고 싶었다.

사원 마당에는 거대한 부겐빌레아가 하늘로 끝없이 이어졌고, 아무리 흩날려도 끝나지 않을 것처럼 매순간 꽃잎이 축복처럼 찬란히 쏟아져 내렸다. 꽃은 마지막가지 곁에 있는 모든 것을 빛내고 사라져간다. 태어나서 죽는 순간까지도 아름답게 살라는 꽃의 부탁을 받는 느낌이 들 정도이다. 꽃비를 맞으며 아름다운 꽃씨 하나를 내 맘속에 심는다.

요르단

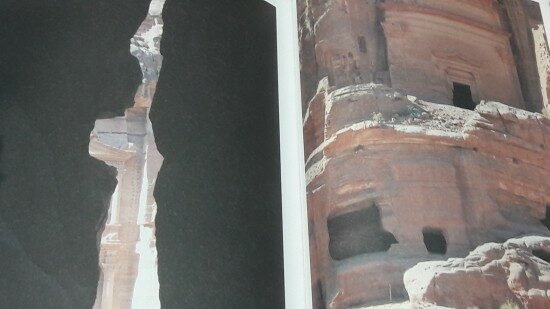

대지를 관장하는 거인이 지구의 어느 한 부분에 두 손을 넣고 틈을 벌린 것처럼, 균열이 간 대지는 지상 속으로 속살을 드러내고 있다. 아침 일찍부터 그 틈을 따라 사람들이 줄지어 들어간다. 비밀의 문을 통과하듯 말없이 걷다가 장밋빛 붉은 바위들의 끝에서는 끝내 탄성을 지르고 만다. 마음을 숨길 길이 없다. 감정을 속일 방법이 없던 것이다.

버려진 사막 위에서 다시 버려진 채로 세월을 견뎠으나 끝내 발견되고 말았다. 한때 찬란햇던 영화가 고스란히 드러난 바위 도시. 있는 그대로를 가꾸어 집을 짓고, 드러난 그대로를 다듬어 성을 만들었다. 해가 저무는 동안 바위는 여린 분홀빛 장미였다가 그림자가 겹겹이 쌓이면 붉은 장미가 되어 밤을 맞이 했다.

요르단 페트라

묻히고 묻힌 일들. 하지만 시간이 지나면 다시 드러날 일들.

잠시 숨죽여 살아야 하는 것으로 억울해할 일은 아니다.

다시, 떠나는 자에게

나는 오래도록 여행자였고, 앞으로도 그럴 것이다. 이미 낯선 길 위에서 보낸 시간들이 많아져버렸으니, 그것이 여행자의 의무라 믿는다. 여행자의 의무는 여행의 즐거움만을 맛보게 하는 게 아니라 여행에서 비켜나 있는 모든 것들까지 전해야 한다는 마음이었다. 어차피 우리가 여행만을 유일한 목적으로 삼고 사는 게 아니라면, 여행에서 배운 것글로 일상을 대처하는 일이 더 유용하다. - '에필로그' 중에서