-

-

상무주 가는 길 - 사진가 김홍희의 다시 찾은 암자

김홍희 지음 / 불광출판사 / 2018년 9월

평점 :

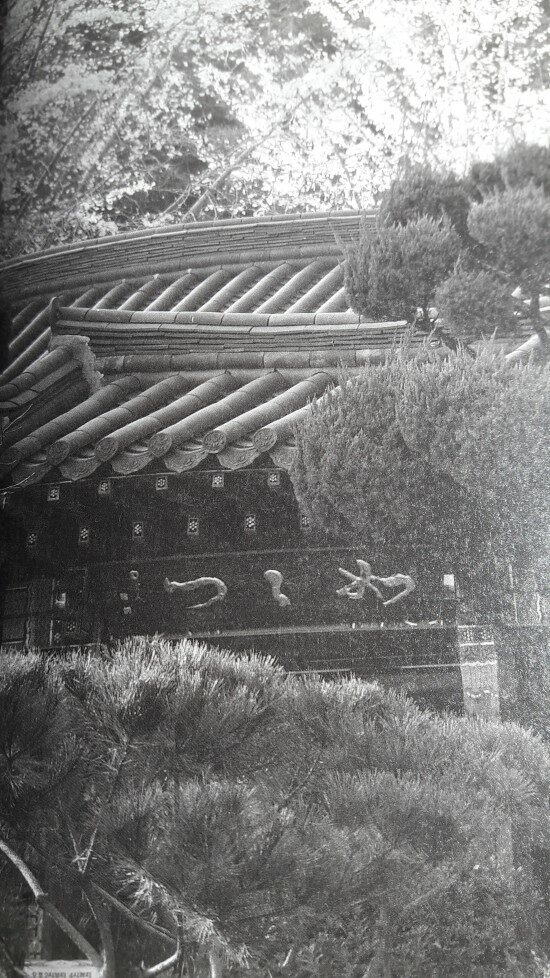

<상무주 가는 길>을 구상하며 '읽는 책'인 동시에 '보는 책'을 추구했다. 그만큼 사진의 양과 질에 많이 치중했다. 그리고 순서 없이 눈을 끄는 사진이 있는 곳에서 호흡을 멈추고 책을 읽어주기를 바랐다. 그런 곳이 앞이거나 뒤거나 중간이거나 상관없게 했다. 특히 사진을 찍는 사람들은 이 책을 들고 현장에 가서 같은 화각으로 암자 찍는 연습을 해볼 것을 권한다. 교과서적인 화각을 넘어 보이지 않는 세계를 찍는 방법을 터득하게 될지도 모른다. - '책을 펴내며' 중에서

깨달음을 찾아서 떠나는 여정

책의 저자 김홍희는 사진과 철학, 국문학, 그리고 문화학을 전공했다. 1985년 일본으로 공부를 떠나 도쿄 비주얼 아트에서 사진은 물론 뼛속까지 전업 작가로 살아남는 법을 익혔다. 2008년 일본 니콘의 '세계 사진가 20인'에 선정되었다. 사진가로서 30회 가까운 개인전을 치렀고, 작가로서 <국제신문>의 '세상 읽기' 칼럼을 올해로 만 7년째 연재하고 있다. 사진이 글을 보조하는 종속 관계가 아닌, 사진과 글이 공존하는 가운데 시너지를 일으키는 특별한 책을 만들고 싶었는데, 최근의 결과물이 바로 이 책이다.

이 책엔 전국 26곳 암자의 풍광이 담겨 있다. 사진가 특유의 세심한 감성으로 포착한 100여 컷의 흑백사진을 실었다. 고집스런 장인의 뚝심이 느껴지는 사진들이다. 글과 사진을 잘 배치해, 이 둘이 서로 섞이지 않으면서 절묘한 조화를 빚어낸다. 즉 읽는 맛과 보는 맛이 상호 보완되어 시너지 효과를 불러 일으키는 셈이다. 계속 책 장을 넘기다 보면 자신도 모르는 사이 '상무주上無住'의 해탈을 경험하게 된다.

아이러니하게도 크리스찬인 저자가 불교 사찰과 암자의 취재를 하게 된 것은 <암자로 가는 길>의 작가 정찬주 선생과의 인연에서 출발되었다. 즉 정 작가가 대한항공 기내잡지인 '모닝캄'에 실린 범어사 사진에 매력을 느낀 후 함께 전국의 암자를 취재하는 데 동행하자고 제의했던 것이다. 이런 계기로 그는 불교와 동양철학을 공부하는 기회가 되었다.

순천 송광사 불일암佛日庵

90년대 초 일본에서 학업을 마치고 귀국한 저자는 '이 한 장의 사진'이라는 TV 프로그램에서 피천득 선생과 법정 스님이 함께 찍힌 기념사진 한 장을 보게 되엇다. '인연'이라는 수필집의 저자가 바로 피천득 선생이고, 당시 불일암의 암주가 법정 스님이었다. 이 프로그램에 등장한 어떤 중년남성이 피천득 선생을 불일암으로 모시고 갔던 것이다. 불일암은 송광사의 많은 암자들 중 한 곳이다.

두 사람의 대화 내용에 따르면, 피천득 선생이 법정 스님께 "저기 대나무 숲 입구가 참 마음에 듭니다"고 하니 법정 스님이 "가지고 가시라"고 했다는 것이다. 비록 저자가 젊은 나이였지만 이 대화 내용이 너무나도 가슴에 와닿았다. 물질을 마음으로 단숨에 바꾸어 태산같이 크고 무거운 것도 거저 주고받을 수 있는 두 어른들의 대화가 오랫동안 기억에 남았다.

양산 통도사 극락암極樂庵

극락암에는 삼소굴三笑窟이 있다. 극락에 가면 세 번 웃는다는 의미인지, 세 번 웃어야 극락을 갈 수 있다는 의미인지 도무지 아리송하다. 1953년, 통도사 극락호국선원 조실에 추대된 경봉 스님은 자신이 머물 작은 처소에 '삼소굴'이라는 이름을 붙였다. 삼三은 삼세번처럼 우리들의 삶과 불가분의 숫자이다. 또 천지인天地人이라는 철학을 담고 있기도 하다.

381년, 정토종의 초조인 혜원 스님이 여산에 동림정사東林精舍를 창건, 30년 동안이나 속세에 발을 들이지 않는다는 금율禁律을 세우고 산을 벗어나지 않았다고 한다. 어느 날, 당시 최고의 유학자이자 시인인 도연명과 도사인 육수정이 그를 찾아와 함께 즐거운 시간을 보낸 뒤, 스님이 그들을 배웅하느라 무심코 자신이 만든 금율의 경계선이자 시냇물인 호계虎溪를 건너고 말았다. 이를 깨달은 세 사람은 박장대소를 했다고 전한다. 이런 일화가 민들어 낸 사자성어가 '호계삼소虎溪三笑'이다. 그렇다면 삼소의 의미는 세 사람이 웃는다는 뜻인 것이다.

절의 화장실 이름을 '해우소解憂所'라고 이름 지었던 경봉 스님은 如如門여여문의 편액 글씨를 직접 썼다. 아래의 사진을 살펴보라. 저자는 이렇게 평한다. "기름이 흐르듯 찰지고 유려하다고나 할까 호방하다고나 할까, 돌처럼 무겁다가도 나비처럼 가볍게 날아가는 글씨에서 선기禪氣의 파장이 역력히 느껴진다"고 말이다. 이미 입적하신 경봉 스님의 숨결을 만나고 싶거든 극락암 삼소굴의 빗장만이라도 만져보자.

대구 파계사 성전암聖殿庵

"니 이름이 뭐꼬?", 둥글둥글 몸집이 좋은 스님이 물었다.

"정자 찬자 주자 씁니다", 이렇게 답했다.

"니 이름 중 이름이네. 중 하지 와?", 팔공산 성전암에 올라 암주 스님을 만났을 때 이렇게 말했다. 풍채 좋은 이 스님은 무술이라도 하는지 제자들도 모두 풍채가 좋았다.

다시 철웅 스님을 찾았을 때, 스님은 이미 돌아가신 뒤였다. 가을은 깊어질 대로 깊어지고 성전암의 그림자는 짙어질 대로 짙다. 누군가를 다시 찾아왔을 때 만나지 못하는 허전함은 말로 할 수 없다. 그리고 그것이 이 생 영영토록 만날 수 없는 사람이라면. 성전암의 그림자만 한껏 찍고 팔공산을 내려가는 길. 매미 소리 대신 바람에 실리는 한 목소리가 들렸다.

"니는 뭐하는 사람이고?"

고창 선운사 도솔암

도솔암과 도솔암 내원궁을 보려면 도솔암 반대편 산으로 올라야 한다. 그 산이 바로 천마봉이다. 누군가는 '장군봉'이라고 할 정도로 기상이 준엄하다. 하늘을 향해 가파르게 서있는 철제 계단을 오르는 일은 정말 고행이다. 아래를 내랴다 버면 낭떠러지, 위를 올려다 보면 하늘이 보인다. '천마봉 해발 284미터', 꼭대기엔 양각한 표식 바위가 박혀있다. 철제 계단을 밟고 올라가는 동안 날이 추워도 등과 이마엔 구슬땀이 송송 맺힌다.

천마봉 정상은 널찍하고 평평하다. 여기선 도솔암은 물론이고 기암괴석 위에 앉아있는 내원궁도 함께 내려다보인다. 이곳은 정찬주 작가와 취재차 처음 찾았고, 개정판을 낼 때 촬영차 두번 째로 방문했었다. 찬 바람을 피하면서 천마봉 바위 위에 엎드려 도솔암과 내원궁을 살피다 보니 이번 방문은 세번 째임을 깨달았다.

내원궁 입구에 있는 규모가 큰 도솔암은 하도솔암, 도솔암 내원궁을 상도솔암이라고 부르기도 한다. 도솔암 내원궁을 받치고 있는 거대한 바위에는 동불암지 마애여래좌상이라는 미륵불이 조각되어 있다. 이 조각상는 거칠고 투박하다. 마치 아버지처럼 친근한 모습니다. 이 상은 미래불이 온다는 미륵신앙을 기초로 한 것이다.

가장 높고 고귀한 곳, 상무주

더 이상 갈 수 없는 위가 없는 곳이 바로 상무주無住다. 그 위로 더 이상 머무를 수가 없으니 말이다. 이를 향하는 장소가 바로 암자이다. 가는 길이 어렵고 험할지라도 얼굴과 온몸이 땀으로 젖을지라도 암자에 오르고 나면 몸도 개운해지고 마음은 더 평안해진다. 마음이 무겁고 불편할 때면 암자에 오르자. 깨달음의 해탈을 얻기 위해서.