저자는 [백악산 아래 경복궁 주변], [수성동 밑 옥인동 주변], [필운동과 사직동 부근]으로 나눠, 서촌(西村)과 그 주변에서 작품 활동을 했던, 일제강점기 예술가들의 삶과 작품을 소개하고 있다. 여기에 소개된 예술가들을 보면 표지화로 유명한 정현웅(鄭玄雄, 1911~1976), 형제화가 청정(靑汀) 이여성(李如星, 1901~?)과 이쾌대(李快大, 1913~1965), 디아스포라(Diaspora)적 삶을 산 청계(靑谿) 정종여(鄭鍾汝, 1914~1984), 조선어학회 회원으로 한글서예 발전을 위해 노력한 야자(也自) 이만규(李萬珪, 1889~1978)과 ‘각경체’를 만든 그의 둘째 딸 봄뫼 이각경(李珏卿, 1914~?) 등 월북한 이들을 제외하고도 나혜석, 이상범, 구본웅과 이상, 이중섭, 천경자 정도만 들어봤을 뿐 낯선 이들이 많다.

아니, 이름은 들어봤어도 대표작이나 작품세계가 무엇을 지향하는지 모르는 경우가 대부분이다. 예컨대 불꽃처럼 살다 간 정월(晶月) 나혜석(羅蕙錫, 1896~1948)은 ‘한국 최초의 여성 서양화가’ 혹은 신여성의 대표주자로 최초의 페미니스트로 알려져 있지만, 많은 이들이 그녀가 남긴 작품이 무엇인지 잘 모른다. 도리어 파리에서의 최린(崔麟)과의 불륜 그리고 이에 따른 이혼으로 대표되는, 불꽃처럼 살다간 그녀의 삶 정도만 기억할 뿐이다. 그렇다면 예술가로서의 나혜석은 어떨까?

한국 최초의 서양화가라 불리는 춘곡(春谷) 고희동(高羲東, 1886~1965)은 1909년 도쿄미술학교 양화과로 유학하여 유화를 공부했다. 이어 김관호(金觀鎬, 1890~1959)가 1911년, 유방(維邦) 김찬영(金瓚永, 1889~1960)이 1912년에 잇달아 같은 학교에 입학한다. 이들 세 사람은 도쿄미술학교에서 빼어난 성과를 보여 장차 한국의 서양화단을 짊어질 것이라 기대 받던 재목들이었다. 그러나 이들은 귀국 후 이상과 현실의 괴리라는 어려움을 극복하지 못하고 결국 서양화단을 떠나고 만다. 고희동은 처음에 시작했던 동양화로 회귀하고, 김관호는 교육에 전념했으며, 김찬영은 문학하는 사람들과 어울리다가 문화재 수집에 열을 올린다.

~ 중략 ~

이들과 비교하면 나혜석의 삶은 두드러진다. 나혜석은 비슷한 시기에 도쿄의 여자미술전문학교를 졸업하고 돌아온 후 한평생 거의 서양화를 손에서 놓지 않고 살았다. 학교 교사를 하면서도 그림을 그렸고, 남편을 따라 유럽과 미국을 돌아다닐 때에도 그림을 그렸고, 세상을 등지고 산중에 있을 때에도 그림을 그렸다. 그는 천생 화가였다.

당시는 여성이 사회적 활동을 하기 어려운 시절이었다. 그러나 나혜석은 한 치의 물러섬도 없이 세상과 맞서며 여성으로서의 주체적 의지를 관철시키고자 했다. 이러한 성격이 그를 세상에서 고립시키는 결과를 낳았지만, 그럼에도 그는 멈추지 않았다. [p. 30]

다시 말해 한국 근대 서양화단을 개척했다는 고희동(高羲東), 김관호(金觀鎬), 김찬영(金瓚永)은 귀국 후 곧 서양화단을 떠났기에

일본에서 유학을 하고 돌아와 평생 화가로 사는 정월 나혜석과 설초(雪蕉) 이종우(李鍾禹, 1899~1981)가 전정한 의미의 한국 최초 서양화가라 할 만하다. [p. 261]

불행히도 진정한 그녀의 대표작을 정하기는 어렵다. 왜냐하면, 1933년 화실의 화재로 그녀의 작품 대부분이 타버려서 현재 전하는 그녀의 작품은 10여 점에 불과하기 때문이다. 그나마 전해지는 것도 조선미술전람회 등에 출품했던 작품들의 도판에 비교하면 수준이 현저히 떨어진다고 하니……. 이것도 그녀의 예술이 제대로 알려지지 않는 데 한 몫 하지 않았을까?

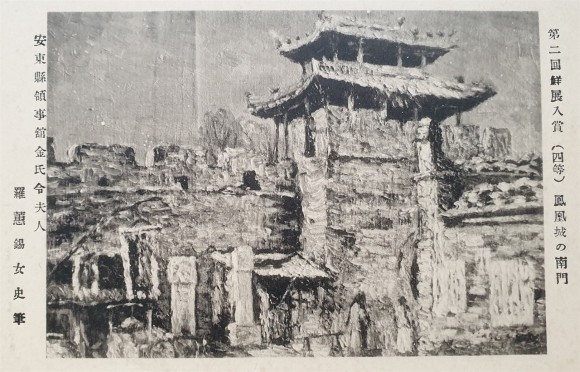

나혜석, <봉황성의 남문>(1923)

출처: 황정수, “나혜석은 죽기 전 왜 서촌으로 왔을까”, <오마이뉴스> 2018.11.08

(https://www.ohmynews.com/NWS_Web/Series/series_premium_pg.aspx?CNTN_CD=A0002485300&SRS_CD=0000011894)

나혜석, <선죽교>(1933)

출처: 황정수, “나혜석은 죽기 전 왜 서촌으로 왔을까”, <오마이뉴스> 2018.11.08

(https://www.ohmynews.com/NWS_Web/Series/series_premium_pg.aspx?CNTN_CD=A0002485300&SRS_CD=0000011894)

하나 덧붙이자면, 일제강점기에 살았던 이들이 피할 수 없는 것이 ‘친일(親日)’논란이다. 이 책에서 ‘친일’이 직접 언급된 이로는 친일파 노익형이 창간한 월간 <신시대>에 노골적으로 군국주의를 선동하는 “멍텅구리”를 연재했던 심산(心汕) 노수현(盧壽鉉, 1899~1978), 일장기 말소사건(1936)으로 구속되었지만, 이후 국방헌금을 모금하기 위한 국책 기획전에 적극 참가하고, <매일신보>에 징병제 실시를 축하하며 삽화 “나팔수”(1943)를 기고하는 등 적극적인 친일행위를 저지른 청전(靑田) 이상범(李象範, 1897~1972)과 그의 큰아들 이건영(李建英, 1922~?), 일제 군국주의를 찬양하고 황국신민의 영광을 고취하기 위한 ‘결전미술전람회(決戰美術展覽會)’에 참여하고 태평양전쟁 출정자와 입영자에게 증정할 <수호관음불상> 1,000매를 제작한 청계(靑谿) 정종여(鄭鍾汝, 1914~1984)가 있다.

또한 민족문제연구소의 <친일인명사전>에 기록되었지만 이 책에서는 친일 사실이 언급되지 않은, 이상(李箱)의 절친 서산(西山) 구본웅(具本雄, 1906~1952), 야마다 신이치[山田 新一]이 주도한 친일미술단체인 단광회(丹光會) 소속의 운봉(雲峯) 심형구(沈亨求, 1908~1962), 석정(石鼎) 이봉상(李鳳商, 1916~1970)도 있다.

<경성의 화가들 근대를 거닐다>는 인물을 나열식으로 소개하는, 다소 인명사전 같은 분위기의 책이다. 그래서 인물 연구의 산물이라고도 볼 수 있다. 대체로 인물 연구를 하다 보면 연구 대상에 대한 연구자의 애정이 커져서 연구 대상의 모든 행동을 합리화하기 쉽다. 아무리 객관적으로 바라본다고 해도 연구 대상을 어느 정도 온정적으로 바라보는 것을 피할 수는 없다.

노수현은 바위산을 중심으로 나무와 수풀을 점묘로 그리는 산수화가 주특기였지만 동양화의 유려한 필법을 바탕으로 삽화나 만화도 잘 그렸다. 삽화와 만화가 당시 노수현이 추구하는 미술의 본령은 아니었으나, 근대 삽화와 만화 발전의 선구적 역할을 했다는 데에는 이의가 없을 것이다. 그런 면에서 노수현은 일제 말기 활동으로 친일 미술인이었다는 시비가 있지만 한국 근대미술사의 일부를 구성하는 중요한 작가다 [p. 98]

그래서 저자가 심산 노수현에 대한 평가에서 보듯이 친일 행위와 예술 작품과 활동을 구분해서 평가하자는 입장에 공감이 가면서도 그 밑바닥에 깔린 대상에 대한 안타까움에 조금 난감하기도 하다.

물론 알고 있다. 100% 공정하고 객관적인 시선이란 존재할 수 없다는 것을.

미술에 관심이 있는 이라면 일제 강점기의 낯선 예술가들의 작품과 그들의 삶을, 손이 가는 대로 순서에 상관없이 한번쯤 읽어볼 만한 책이다.