-

-

유현준의 인문 건축 기행

유현준 지음 / 을유문화사 / 2023년 5월

평점 :

건축물은 인간의 생각과 세상의 물질이 만나 만들어진 결정체다. 건축물은 여러 사람의 의견이 일치할 때만 완성되기에 그 사회의 반영이자 단면이다. 건축물을 보면 당대 사람들이 세상을 읽는 관점, 물질을 다루는 기술 수준, 사회 경제 시스템, 인간을 향한 마음, 인간에 대한 이해, 꿈꾸는 이상향, 생존을 위한 몸부림 등이 보인다. [p. 6]

그렇기에 건축가 유현준이 충격과 감동을 받은 30개의 건축물을 소개하면서 ‘인문’이, ‘유럽’, ‘북아메리카’, ‘아시아’라는 권역 별로 소개하기에 ‘기행’이 각각 이 책의 제목에 포함된 것이 아닐까?

어쨌든 저자의 안내에 따라 건축 기행을 시작해본다.

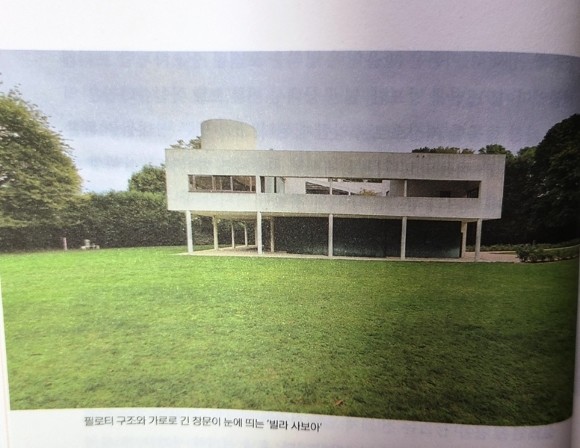

빌라 사보아

출처: <인문건축기행>, p. 22

가장 먼저 소개된 건축물은 르 코르뷔지에(Le Corbusier, 1887~1965)의 [빌라 사보아(villa savoye)](1931)로, 그가 제창한 근대 건축의 5원칙1)이 고스란히 적용된 작품이다.

서양은 전통적으로 돌이나 벽돌을 이용해서 벽을 구조체로 하는 건축이었는데, 철근 콘크리트를 사용하면서 기둥 중심의 건축으로 바뀌기 시작했다. 비로소 서양 건축은 벽이 주는 한계와 구속으로부터 탈출하게 된 것이다. [p. 19]

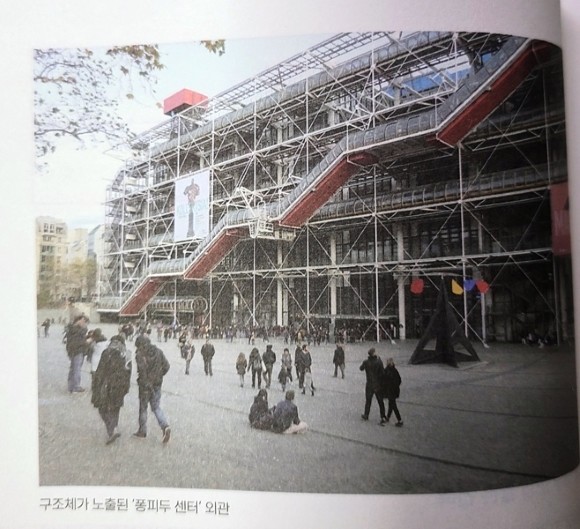

퐁피두 센터

출처: <인문건축기행>, p. 32

두 번째 건축물은 렌초 피아노(Renzo Piano, 1937~ )와 리처드 로저스(Richard Rogers, 1933~2021)의 [퐁피두 센터(Centre Georges-Pompidou)](1977)다.

일반적으로 기술이 발달하면 우리는 그 기술을 눈에 보이지 않는 곳으로 숨긴다. [p. 35]

이 작품은 이와 반대로 건축물의 구조체와 기계설비를 밖으로 노출해서 보여주는 ‘하이테크 건축’에 속한다. 여기에 퐁피두 센터 앞 광장이 퐁피두 센터를 향해 약간 기울어져 시각적으로나 물리적으로 사람을 빨아들이는 형상이 되어 퐁피두 센터를 더욱 돋보이게 만들었다.

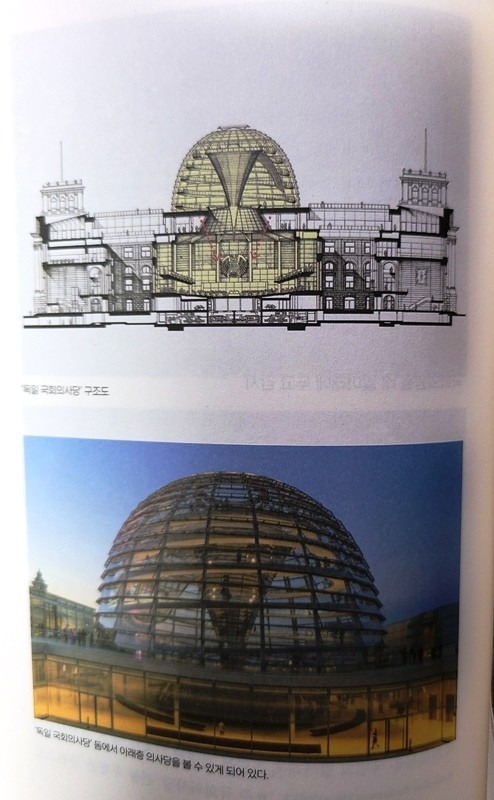

독일 국회의사당

출처: <인문건축기행>, p. 144

<길들이는 건축 길들여진 인간>에서 이상현 교수는 윈스턴 처칠(Winston Churchill; 1874~1965)의 말을 변형하여 “그들이 건물을 빚어내고, 건물은 우리를 빚어낸다”고 말한다. 이런 의미에서 여덟 번째 소개된, 노먼 포스터(Norman Foster, 1935~ )가 리모델링한 [독일 국회의사당](1999)은 의미심장한 작품이다. 둠은 당대 최고 권력자가 아니면 가질 수 없는 건축 공간이었고 여전히 절대 권력을 상징한다. 그런데 노먼 포스터는 둠을 투명한 유리로 만들고 그 안에 경사로를 넣어서 베를린 전경을 감상할 수 있는 전망대로 만들었다. 나아가 전망대에서 아래층에 있는 국회 회의장을 내려다볼 수 있게 설계하여 ‘시민이 주인인 사회’라는 것을 선언했다. 앞에서 말한 이상현 교수의 말대로라면, 독일 국회의사당은 국회의원과 이곳을 방문하는 이들을 건축을 통해 국회의원이 특권을 가진 권력자가 아닌, 국민보다 아래에서 봉사하는 사람이라는 개념을 주입시키려는 의도도 있다는 뜻이다. 여기까지 읽고 나니, 여의도에 있는 국회의사당도 이렇게 리모델링해서 국회의원 등을 ‘길들이기’했으면 좋겠다는 생각이 절로 떠오른다.

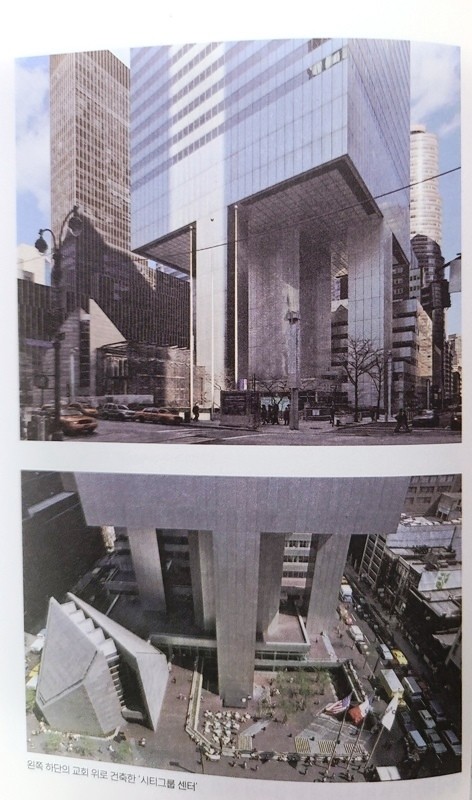

시티그룹 센터

출처: <인문건축기행>, p. 248

열다섯 번째로 소개된 휴 스터빈스(Hugh Stubbins, 1912~2006)의 [시티그룹 센터](1977)은 건축상의 제약을 독특한 발상과 혁신적인 구조로 뛰어넘은 작품이다.

나는 개인적으로 ‘시티그룹 센터’가 가장 훌륭한 오피스 건축물이라고 생각한다. 그 이유는 건물 하나의 디자인에 사회적 이해, 경제적 혜안, 타협과 중재 능력, 창의적 생각, 구조 기술력, 법규의 기발한 활용, 친환경 사고 등등 이루 헤아리기 힘들 정도의 장점들이 종합된 건축물이기 때문이다. [p. 244]

저자는 왜 시티그룹 센터에 대해 이렇게 극찬했을까?

땅을 팔고 떠나기를 거부한 바로 옆의 작은 교회 때문에 시티그룹 센터를 건축하기 곤란했다. 이 때 건축가는 작은 교회의 공중권을 구매해서 10층 정도를, 거대한 기둥 네 개로 지탱되는 혁신적인 구조를 채택하여 시민에게 개방된 공지를 제공함으로써 다시 10층 정도를 더 높일 수 있었다.

건축가는 우선 전체 ‘시티그룹 센터’ 부지의 북서쪽 사거리 코너에 있던 교회를 새롭게 디자인했다. 그리고 교회의 지붕 위로 ‘시티그룹 센터’를 지으면서 과감하게 12층 높이까지 비우고 13층부터 건물을 배치했다. 이렇게 함으로써 지하철에서 올라오면 만나게 되는 지하 1층의 광장부터 시작해서 13개 층 높이의 공간이 비워졌다. 거리에서 보면 대지의 남측과 서측의 대부분 땅에 건물이 하나도 지어지지 않은 것 같은 경관이 연출된다. 그리고 그렇게 비워진 땅은 오롯이 시민을 위한 광장으로 사용된다. [p. 249]

이렇게 해서 ‘시티그룹 센터’는 주변의 건물보다 20층 더 높게 지을 수 있었고, 이로 인해 남쪽으로 45도 경사진 좌우 비대칭의 첨두(尖頭)가 뉴욕 스카이라인에서 돋보여, 뉴욕의 특징을 보여주는데 꼭 필요한 건물이 되었다고 한다.

베트남전쟁 재향군인기념관

출처: <인문건축기행>, p. 293, 298

열여덟 번째로 소개된 것은 마야 린(Maya Lin, 1959~ )의 [베트남전쟁 재향군인기념관](1982)로 단지 몇 분 걸었을 뿐인데 한 편의 영화를 보고 나온 것 같은 느낌을 주는 공간이라고 한다.

저자에 따르면 이런 경험이 가능한 이유로

첫째, 마야 린은 주변에 이미 위치하는 거대한 ‘위싱턴 기념탑’과 ‘링컨 기념탑’을 이용하는 지혜가 있었다. 베트남 전쟁과 미국 역사라는 거대한 이야기를 두 개의 단순한 직선 산책로의 각도 조절만으로 함께 엮어서 관람객의 마음으로 스며들게 해 하나의 서사를 만들 수 있었다.

두 번째는 몸을 쓰게 했다는 점이다. 내리막을 어슬렁거리며 걸어 들어갈수록 이야기의 수렁에 빠져들게 했고, 나올 때는 오르막을 오르면서 희망차게 땅속에서 벗어나도록 연출했다.

셋째는 인공의 건축은 최소한으로 하고 대부분은 기분 좋은 자연의 공원으로 만들었다는 점이다. [pp. 299~300]

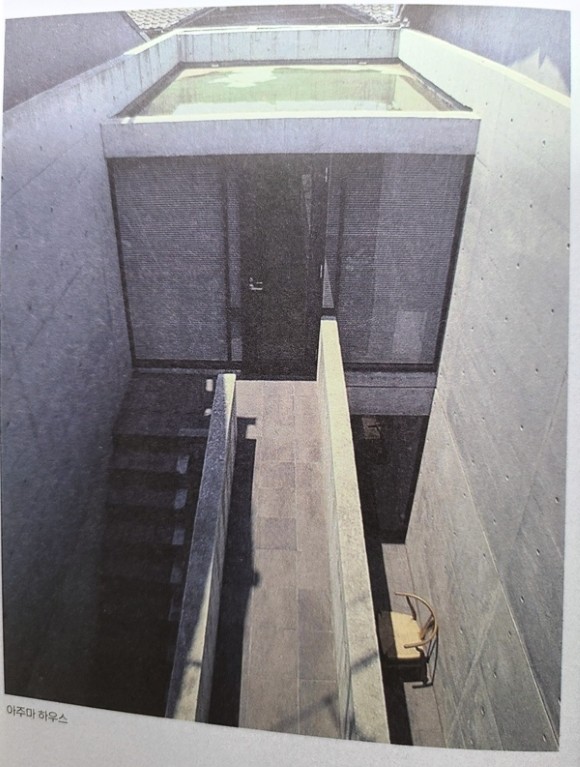

아주마 하우스

출처: <인문건축기행>, p. 416

스물여섯 번째로 소개된 건축물은 안도 다다오[安藤 忠雄, 1941~ ]의 스미요시 나가야[住吉の長屋] 혹은 [아주마 하우스(Azuma House)](1976)다. 이 작품은 그가 일관적으로 추구하는 노출 콘크리트를 소재로 간결하고 독창적인 건축 공간에 자연을 끌어들이는 경향을 보여준다. 구체적으로는 내부 중앙에 하늘을 향해 개방된 중정(中庭)이 배치되어 있어 하늘과 바람, 빛이 자연스럽게 드나들어, 도시 안에서 자연을 일상적으로 느낄 수 있게 설계되었다. 이를 ‘인간과 자연을 직접 대면’하게 만들었다고 얘기한다. 하지만, 이를 위해 이 집에 사는 사람들은 좁은 집의 1/3을 차지하는, 지붕 없는 중정(中庭)때문에, 비가 오는 날이면 서재에서 마루로 가는 동안 우산을 써야 하는 등 일상 생활에 있어 불편함을 감수해야 했다.

이처럼 이 책은 건축가 20인의 건축물 30개를 권역에 따라 나눠 소개하고 있다. 물론 30개의 건축물만 다루고 있지는 않다. 예를 들어, [퐁피두 센터]를 다룬 두 번째 장을 보면 퐁피두 센터를 설계한 렌초 피아노의 [메닐 미술관]도, 그에게 영향을 준 루이스 칸의 [리처드 의학연구소]와 [킴벨 미술관], 심지어 노트르담 대성당마저 소개 하고 있다. 이렇게 하나의 장에서 해당 건축가의 다른 건축물을 소개하거나 그 건축물에 영향을 준 건축가와 작품을 소개하고 있다.

여기에 소개된 30개의 건축물 가운데 내가 본 것은 [퐁피두 센터]와 루브르 박물관의 [유리 피라미드]뿐이지만, 기회가 되면 다른 작품들도 보러 가고 싶다. 아마도 이 책을 읽으면서 각각의 건축물에 대한 소개 속에 담긴 세상을 바라보는 독특한 생각들에 흥미를 가지게 되고, 이들 건축물을 따라 가는 기행(紀行)도 즐거울 듯 하다고 느껴서 일 것이다.

첫째, 얇은 기둥 몇 개로 건물을 떠받치는 ‘필로티’ 구조

둘째, 철근콘크리트 구조는 벽이 아니라 기둥에 하중을 전달한다. 덕분에 원하는 곳에 벽을 자유롭게 세울 수 있었고, 유연한 공간 활용이 가능하다. [자유로운 평면]

셋째, ‘자유로운 입면’. 외벽을 자유롭게 디자인할 수 있다.

넷째, 가로로 긴 ‘수평창’은 집 안을 밝게 만들고 외부 풍경을 끌어들여 파노라마처럼 집 안에 펼쳐놓는다.

다섯째, 경사지붕과 다락방을 없애고 만든 ‘옥상정원’